1914-2014: 100º anniversario della Grande Guerra

1 – I generali tedeschi Hindenburg e Ludendorff sul campo di battaglia di Tannenberg. Il dispositivo su cavalletto è uno “stereotelemetro”, uno strumento ottico per calcolare le distanze prodotto da Carl Zeiss: serviva principalmente a per il puntamento delle artiglierie. Le altre potenze belligeranti utilizzavano invece un dispositivo analogo ma dal funzionamento differente, detto “telemetro a coincidenza” (Bundesarchiv).

Ci sarà da sudare sette camicie per arrivare a Berlino

prima della Prima Armata Un ufficiale fin troppo ottimista della Seconda Armata russa

L’esercito Russo nel 1914 aveva fatto ben pochi progressi dai tempi della Guerra di Crimea ma soprattutto dalla disfatta contro il Giappone nella guerra russo-giapponese del 1904. La Russia poteva sì contare su risorse umane praticamente immense rispetto agli effettivi che potevano schierare le altre potenze, ma il Comando dell’esercito era caratterizzato da incompetenza e corruzione: i nobili russi raggiungevano gli alti vertici dopo fulminee carriere. A peggiorare la situazione lo sviluppo industriale russo era molto limitato, sia dal punto di vista prettamente industriale sia dal punto di vista di infrastrutture come le ferrovie e questo peserà non poco nel nuovo tipo di guerra totale e di logoramento. Allo scoppio della guerra anche la geografia era importante in quanto isolava la Russia dai suoi alleati avendo mari ghiacciati, o controllati dal nemico, al Nord e per il resto una lunghissima frontiera che correva lungo i confini con la Germania e l’Austria-Ungheria. In quell’estate del 1914 l’esercito russo era tutt’altro che pronto, ma l’avanzata tedesca verso Parigi e le suppliche disperate del governo francese indussero lo Zar ad ordinare al comandante supremo delle forze armate russe, il granduca Nikolaj Nikolaevič Romanov che accidentalmente era anche suo zio, l’invasione della Prussia Orientale. L’ordine d’invasione fu impartito alla Prima Armata, comandata dal generale Pavel Karlovič Von Rennenkampf, un aristocratico di origine tedesca competente ma anche molto arrogante che non era ben visto dalle sue truppe per via dei suoi baffi alla Junker, e alla Seconda Armata del generale Aleksandr Vasil’evič Samsonov, che aristocratico non lo era ma era un efficiente funzionario apprezzato per l’accanimento e la solerzia con cui eseguiva gli ordini.

2 – Paul von Rennenkampf (1854 – 1918) e Aleksandr Vasil’evič Samsonov (1859 – 1914), comandanti rispettivamente della Prima e della Seconda Armata russe.

3 – La stazione di Munkden (oggi Shenyang) in una cartolina del 1938.

I due generali russi non erano solo molto diversi: si odiavano. Dieci anni prima infatti, nella guerra russo-giapponese, i due erano comandanti di divisione; Samsonov ebbe l’ordine di difendere con la sua divisione cosacca le miniere di carbone di Yentai, mentre Rennenkampf teneva un settore limitrofo con l’ordine di sostenere Samsonov. Quando però i giapponesi attaccarono la divisione cosacca costringendola ad una rovinosa fuga Rennenkampf rimase fermo al suo posto. Giorni dopo Samsonov e Rennenkampf si incontrarono alla stazione ferroviaria di Mukden (oggi Shenyang) e Samsonov, imbestialito, si avventò sul collega mollandogli un solenne ceffone. I due si azzuffarono selvaggiamente finché i rispettivi aiutanti di campo non riuscirono a dividerli. La questione tra i due, per i canoni dell’epoca, poteva risolversi solo con un duello ma lo Zar lo proibì costringendoli ad un’apparente riappacificazione. Il comando russo ignorò bellamente quell’episodio quando decise di affidare a generali che si detestavano il comando di due armate contigue; chi non lo ignorò fu invece Max Hoffmann.

4 – Max Hoffmann nel 1914 (Bundesarchiv).

Hoffmann nel 1914 non era solo un colonnello: era il vero cervello dell’Ottava Armata tedesca dispiegata nella Prussia Orientale. Hoffmann non era nobile, era abbastanza tarchiato, parlava perfettamente il russo e stando allo storico e giornalista britannico Basil H. Liddell Hart era un vero genio militare, che per fortuna degli alleati non giunse al vertice del comando tedesco solo perché troppo giovane.[1] Quel giorno alla stazione di Mukden, Hoffmann era presente alla rissa in quanto seguiva il conflitto in qualità di osservatore straniero; insieme a lui assistettero alla scena Sir Ian Hamilton, futuro generale d’armata inglese, Enrico Caviglia futuro generale italiano nonché ministro della guerra e John Joseph Pershing, futuro comandante del corpo di spedizione americano in Europa nella prima guerra mondiale.

5 – Situazione dal 17 al 23 agosto 1914: in blu le posizioni e movimenti delle truppe russe, in rosso di quelle tedesche.

Il 17 agosto 1914 la Prima Armata di Rennenkampf (sei divisioni e mezza di fanteria e cinque di cavalleria) varcava la frontiera con la Prussia Orientale, sei giorni prima che l’armata di Samsonov (dieci divisioni di fanteria e tre di cavalleria) fosse pronta a partire dalla Galizia. Tra le due armate vi erano i Laghi Masuri che spaccavano in due l’esercito russo e lo esponeva ad attacchi sui fianchi. I soldati russi, mal addestrati e mal equipaggiati, marciavano tormentati dalle zanzare che si alzavano dalle paludi, il polverone sollevato dall’esercito li faceva tossire e data la fretta nel partire in molti non avevano ricevuto gli scarponi ed erano costretti a marciare con i piedi avvolti in stracci. I tedeschi invece erano sì in inferiorità numerica di due contro uno ma potevano spostare uomini e munizioni in treno e potevano attaccare separatamente le due armate. Il 18 agosto il 1º Corpo d’armata tedesco accortosi del vuoto tra il 3º e il 4º corpo d’armata di Rennenkampf attaccò i russi alle spalle facendo 3000 prigionieri ma perdendo troppi uomini data la sproporzione numerica tra i due eserciti; tuttavia i tedeschi vennero a sapere durante l’interrogatorio di un ufficiale russo che il generale Yakov Zhilinskij, comandante del Gruppo di Armate del Nord e coordinatore dei movimenti della Prima e della Seconda Armata, inviava gli ordini a mezzo telegrafo con messaggi non cifrati: a quanto pare furono necessarie quattro ore ai tedeschi per riuscire a intercettare tutte le comunicazioni di servizio dei russi. Il 19 Agosto Rennenkampf raggiunse Gumbinnen dove i tedeschi non potevano numericamente fermare l’avanzata ma diedero battaglia lo stesso; i reparti di Von Francois e Von Bulow riuscirono a contenere l’avanzata ma il reparto di Von Mackensen fu travolto. Rennenkampf anziché incalzare il nemico si adagiò sugli allori festeggiando la vittoria a base di champagne, dato che considerava ormai spacciati i tedeschi. Il 21 agosto Samsonov aveva attraversato la frontiera meridionale della Prussia Orientale fronteggiata da solo tre divisioni tedesche e la cosa gettò nel panico il generale Von Prittwitz (in tutto a capo di sette divisioni di fanteria e una di cavalleria). Senza ascoltare Hoffmann e ignorando che la Seconda Armata di Samsonov era troppo esausta per dar battaglia, Von Prittwitz telefonò a Von Moltke a Coblenza per informarlo che non era più in grado di difendere la Prussia Orientale e ordinò quindi la ritirata generale oltre il fiume Vistola. Von Moltke decise quindi di sostituire Von Prittwitz con il generale in pensione Hindenburg, affiancandogli come capo di Stato maggiore Ludendorff (per i tedeschi l’eroe del riuscito attacco alla fortezza belga di Liegi); decise inoltre, e questa sarà una decisione gravida di conseguenze, di trasferire due corpi d’armata dal fronte occidentale a quello orientale. Samsonov, incalzato dal generale Zhilinskij ad accelerare l’avanzata, in realtà non sapeva nemmeno dove si trovasse in quanto non disponeva di mappe, non c’erano strade, i suoi soldati marciavano praticamente scalzi, mancava il cibo per gli uomini e per i cavalli costringendo gli uomini a fare razzie di bestiame perdendo ulteriore tempo. Il 22 agosto la situazione dei rifornimenti della Seconda Armata era tale che Samsonov non poté far altro che piegare verso la ferrovia di Soldau allontanandosi ancor più dalla Prima Armata; Samsonov inviò un messaggio a Zhilinskij chiedendo di convincere Rennenkampf ad andargli incontro. La risposta fu che la Prima Armata si sarebbe diretta a Ovest verso Königsberg e non verso Sud. Rennenkampf addusse poi come giustificazione per non essere andato incontro a Samsonov il mancato afflusso di rifornimenti una volta passati dal largo scartamento ferroviario russo a quello più stretto tedesco. Purtroppo per i russi i tedeschi non solo avevano letto il messaggio prima di Samsonov ma avevano anche catturato una staffetta recante un dettagliato piano d’azione. Hoffmann elaborò quindi insieme a Ludendorff un piano ardito e geniale: fu annullata la ritirata voluta da Von Prittwitz, l’intera Ottava Armata fu spostata in ferrovia contro la Seconda Armata che rappresentava la minaccia più grave in quel momento, mentre veniva lasciato solo un reparto di cavalleria a trarre in inganno Rennenkampf in ossequio al cosiddetto Principio di Tordenskold.[2]

6 – Situazione tra il 23 ed il 26 agosto 1914

Il 24 agosto Samsonov, nonostante i numerosi solleciti dal comando supremo e ignaro della trappola tedesca, dovette ordinare la sosta per far riposare le sue truppe esauste. Il 25 agosto fu la prima volta di un aereo impiegato sul campo di battaglia: un Fokker M.5 tedesco effettuò una ricognizione sul terreno che separava le due armate russe, permettendo di ultimare i dettagli del piano. Il 26 agosto Samsonov fu raggiunto a Neidenburg da due ufficiali della Prima Armata che portavano gli ordini in sostituzione di una staffetta andata perduta [3] e che riferirono che il nemico non solo non si era ritirato ma si stava riorganizzando e per questo era di vitale importanza che la Seconda Armata si ricongiungesse con la Prima. Gli ufficiali consegnarono a Samsonov anche una mappa ma purtroppo era in caratteri latini e nessuno sapeva leggerla. Samsonov chiese se vi erano altri ordini sperando che potesse abbandonare l’idea di un grande scontro campale ma uno dei due ufficiali, Glagolev, lo informò che a quel punto non si trattava più di accerchiare il nemico ma di non essere accerchiati.

7 – Situazione tra il 27 ed il 30 agosto 1914

Nel pomeriggio del 27 agosto un Fokker individuò un movimento della cavalleria della Prima Armata e la cosa mandò nel panico Ludendorff che chiese a Hindenburg di desistere dalla manovra. Fu a quel punto che Hoffmann chiese un colloquio privato con Hindenburg e gli raccontò del ceffone di Mukden e che era fermamente convinto che mai Rennenkampf sarebbe accorso in aiuto di Samsonov. Hindenburg si convinse e il piano tedesco andò avanti come stabilito. I tedeschi accerchiarono l’armata di Samsonov annientandola non lontano da Tannenberg. La scena era apocalittica: i russi venivano spinti verso le paludi di Prpiet dove annegavano, altri lanciavano il fucile e si davano alla fuga precipitosa, non c’erano bende per i feriti che morivano dissanguati. La battaglia infuriò per tutto il 27 e il 28 agosto con i russi che si battevano con la forza della disperazione. Lo stesso Ludendorff parlando con Hoffmann ebbe a dire: «I soldati russi combattono come orsi[4]»; al ché il colonnello rispose «Sì, signor Generale, ma questi orsi sono guidati da somari». La sera del 29 agosto Samsonov si mise a cavallo per raggiungere il fronte lasciando la sua automobile per il trasporto dei feriti; ciò che non sapeva era che il fronte russo non esisteva più e incontrò solo soldati in rotta e ufficiali senza più truppe. Il 31 agosto lo Zar Nicola II apprese la notizia che l’armata di Samsonov era stata distrutta e commentò che era un sacrificio che dovevano all’alleato francese. Quello stesso giorno Samsonov si allontanò nel bosco, non visto dagli ufficiali che lo accompagnavano nel tentativo di sfuggire agli ulani[5] tedeschi, e fu udito un colpo di pistola: si pensa si sia suicidato per il disonore della sconfitta ma non è mai stato chiarito se il suo corpo sia stato effettivamente ritrovato. Hoffmann, promosso generale, suggerì a Hindenburg di dare il nome di Tannenberg alla battaglia appena vinta [6] per vendicare un’altra battaglia di Tannenberg, quella del 1410 che vide i cavalieri teutonici sconfitti dai polacchi e dai lituani. L’Ottava armata tedesca dopo aver cantato l’inno di guerra di Federico il Grande, risalì sui treni e andò a scontrarsi con l’armata di Rennenkampf ricacciandola dalla Prussia Orientale.

8 – La battaglia di Tannenberg in una stampa di Oehmigke & Riemenschneider del 1914

La sconfitta costò la vita a circa 250 mila russi, oltre alla perdita del materiale bellico, ma ebbe l’indiscusso merito di alleggerire la pressione tedesca sul fronte francese. I russi però non erano ancora fuori dai giochi, anche se dopo Tannenberg la fiducia degli alleati nel “rullo compressore” russo si era notevolmente ridotta. Fu sempre grazie ai russi che nel 1916 si alleggerì la pressione tedesca su Verdun, ma dopo i successi iniziali l’offensiva russa si concluse in uno sfacelo costato la vita ad oltre un milione di uomini. I russi rimasero validi alleati nonostante gli immensi sacrifici ma nel 1917 una nazione ormai esausta diede vita alla rivoluzione e pose fine al conflitto sul fronte orientale. Non fu quindi Tannenberg a decidere le sorti del conflitto per la Russia ma volendo trovare un episodio chiave, e giocare inutilmente con i “se” della Storia, ebbe un peso determinante il mancato appoggio russo all’invasione dei Dardanelli. Questa però è un’altra storia e per la precisione la storia dello Sbarco di Gallipoli. ∎

9 – L’imponente “memoriale di Tannenberg”, monumento alla battaglia eretto dai tedeschi dentro al quale volle essere tumulato Hindenburg da morto. Il monumento fu completamente distrutto dai sovietici nel 1949 ed i materiali riutilizzati per la costruzione del Palazzo della Cultura a Varsavia. Sull’area si trova oggi un parco cittadino di Olsztynek.

Note

- [1]All’epoca l’esercito tedesco prevedeva l’ascesa al comando supremo per mera questione d’anzianità.↩

- [2]Dal nome del capitano danese Tordenskold che con pochi uomini trasse in inganno gli inglese, mostrandosi in punti diversi della città facendo loro credere di avere a disposizione una forza numerica maggiore.↩

- [3]Che era appunto la stessa catturata dai tedeschi↩

- [4]L’associazione, in senso denigratorio, della Russia alla figura dell’orso è frequente e risale al XIX secolo. Il primo ad associare la Russia zarista all’immagine dell’orso fu il vignettista francese Honoré Daumier (1808 – 1879) che attaccò l’assolutismo dello Zar Nicola I definendolo il «più sgradito fra tutti gli orsi conosciuti». Cfr. Rabbow, Arnold. “Orso russo” in Dizionario dei simboli politici

. Milano: Sugar, 1973. Pag. 238.↩

- [5]Gli Ulani (polacco Ułani) sono una specialità della cavalleria leggera, armata di lancia, sciabola e pistola (e perciò molto simile ai lancieri).↩

- [6]Come raccontato dallo stesso Hoffmann, in realtà Hindenburg non fece altro che dormire prima, dopo e durante la battaglia↩

Bibliografia e fonti

- Liddell Hart, sir Basil Henry La prima guerra mondiale. 1914-1918, RCS Libri, 1999, Milano.

- Durschmied, Erik Eroi per caso. Come l’imprevisto e la stupidità hanno vinto le guerre, Edizioni Piemme, 2004.

- (EN) Gessner, Peter K. “Tannenberg: a Monument of German Pride“, Info-Poland. University at Buffalo (State University of New York). Web. 16-8-2014.

Immagini

- Hugo Vogel (1855-1934), Tannenberg 15-1-1915 [PD] Bundesarchiv Bild 103-121-018;

- [PD] Wikimedia Commons (1) e (2);

- 1938 [PD] Commons;

- 1914 [PD] Bundesarchiv Bild 146-2008-0278;

- [PD] Department of Military Art and Engineering, U.S. Military Academy (West Point)/Commons;

- [PD] Department of Military Art and Engineering, U.S. Military Academy (West Point)/Commons;

- [PD] Department of Military Art and Engineering, U.S. Military Academy (West Point)/Commons;

- 1914, Oehmigke & Riemenschneider [PD] Commons;

- 1925 [CC-BY-SA 3.0] Bundesarchiv, Bild 146-2004-0008.

Zündapp era una famosa casa motociclistica tedesca nota in Italia soprattutto per la KS 125, moto simbolo della sottocultura giovanile dei “paninari” negli anni’80, ma di cui gli appassionati ricorderanno ben altre glorie come la motocarrozzetta militare KS 750 del 1940, impiegata dalla Wermacht durante la seconda guerra mondiale, o la moto da turismo KS 601 del 1951, l’ultima grossa cilindrata prodotta dalla casa di Norimberga. Dopo la seconda guerra mondiale, infatti, la produzione si spostò su veicoli sempre più piccoli fino a sconfinare nel mondo degli scooter con la “Bella” del 1953, una specie di “Vespa” teutonica che raggiunse anche il mercato statunitense con il nome di “Suburbanette”. Meno noto è invece che il marchio Zündapp apparve anche su motori nautici, su una macchina per cucire ed infine una curiosa automobile prodotta tra il 1957 ed il 1958: la “Janus 750”.

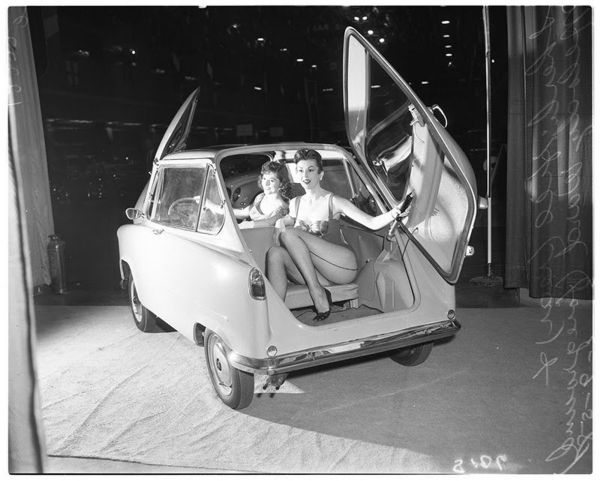

2 – L’apertura degli sportelli nella Janus 750: il “muso” è a sinistra.

Esemplare esposto al Weiner Microcar Museum di Madison, Georgia (USA)

Il nome, “Janus”, richiamava la divinità italico-romana Ianus Bifrons (“Giano Bifronte”) raffigurata con due volti contrapposti perché scrutasse il futuro ed il passato. In effetti, anche la vettura aveva una insolita configurazione “bifronte”: la carrozzeria era quasi simmetrica longitudinalmente, tanto da rendere difficoltoso distinguere, a prima vista, la parte anteriore da quella posteriore. L’accesso alla parte anteriore dell’abitacolo avveniva da una porta frontale simile a quella che caratterizzava la celebre microvettura italiana Iso “Isetta”, già prodotta su licenza dalla BMW per il mercato tedesco (BMW 250 e 300). Il tema della porta anteriore, invenzione dell’ingegnere italiano Ermeneglido Preti che lavorava per la Iso Rivolta, dovette piacere molto in Germania: fu ripreso infatti anche dalla BMW 600, erede della “Isetta” bavarese, e dalla Heinkel “Kabine” del 1956, che somigliava ad una Isetta davanti e ad una Messerschmitt “Kabinenroller” dietro.

3 – BMW 300 “Isetta”, 1956

4 – BMW “600”, 1957

5 – Heinkel Kabine, 1956

Anteriormente anche la Janus era simile ad una “Isetta”, ma la similitudine si limitava alla porta anteriore; la piccola Zündapp era infatti una vettura a suo modo rivoluzionaria. Un secondo sportello posteriore, del tutto identico, si apriva su una panchetta rivolta all’indietro: in questo modo poteva ospitare fino a quattro persone come la diretta concorrente BMW 600, ma “schiena contro schiena” in soli 2,86 metri (dieci centimetri in meno della contemporanea Fiat “Nuova 500”). Questa soluzione “simmetrica” consentiva inoltre di realizzare gran parte delle componenti della carrozzeria con gli stessi stampi (si pensi ai due sportelli, ad esempio) consentendo così una notevole riduzione dei costi di costruzione.[1] La Janus finì per assomigliare a due “Isetta” unite insieme, proprio come i volti di Giano Bifronte. A differenza della Iso/BMW però, non poté usufruire dell’originale volante snodato, che seguiva l’apertura del portellone rendendo più agevole la salita e la discesa del conducente, poiché il sistema era coperto da brevetto della Iso Rivolta: il piantone dello sterzo era quindi fisso, ma poteva essere staccato qualora si volesse abbattere gli schienali ed unire i sedili in un letto da campeggio (possibilità particolarmente gradita ai giovani tedeschi). In effetti, con quelle aperture davanti e dietro, la forma trapezoidale e le retine portaoggetti negli sportelli, la Janus non era concettualmente molto diversa da una tenda canadese con le ruote.

6 – Zündapp Janus 750

Nonostante la semplicità la piccola vettura riusciva ad ospitare quattro persone con un certo agio e si presentava come una vettura di qualità, solida e curata. La dotazione di serie, decisamente superiore alla media delle microvetture, comprendeva riscaldamento, alette parasole posteriori, tetto apribile e verniciatura bicolore. Infine, tra gli accessori disponibili, un falso volante per i passeggeri seduti dietro: ufficialmente un gioco per i bambini, che potevano così fingere di guidare in una cabina identica a quella anteriore, ma è difficile non immaginare che questo curioso accessorio celasse un pizzico di autoironia. Il motore, collocato tra i sedili, era il rumoroso monocilindrico a due tempi da appena 248 cm³ dello scooter “Bella”. Essendo posizionato centralmente, si disse,[2] avrebbe garantito una ripartizione simmetrica dei pesi con notevoli benefici in termini di stabilità. In realtà però la massa del piccolo motore era quasi ininfluente rispetto a quella dei passeggeri e di conseguenza l’equilibrio era fortemente condizionato dal carico, nonostante le sofisticate sospensioni MacPherson garantissero comunque un discreto comfort. A non essere esaltanti, nemmeno per una microvettura degli anni’50, erano le prestazioni: la robusta carrozzeria era decisamente pesante per il piccolo propulsore, e difficilmente si raggiungevano gli 80 km/h.

Storia

7 – Propaganda del “Piano Marshall” sui muri di Berlino dopo la II Guerra Mondiale.

Come spesso accade, anche la storia di piccole cose, il cui interesse è relegato ad un ristretto numero di appassionati, si intreccia con la ”grande storia”, quella della seconda guerra mondiale e dell’Europa postbellica. Agli inizi degli anni 1950, grazie anche ai massicci aiuti del ”piano Marshall” per la ricostruzione, la Germania Ovest andava verso il Wirtschaftswunder, il miracolo economico: il prodotto interno lordo quintuplicò nei primi cinque anni mentre il numero dei disoccupati, oltre due milioni nel 1949, si ridusse ad appena centosessantamila.[3] Il paese necessitava di una nuova motorizzazione di massa, ma la disponibilità economica delle famiglie risentiva ancora delle conseguenze della guerra. Il mercato si orientò quindi su piccole motociclette e microvetture di derivazione motociclistica. In questi settori si reinventarono anche gloriose aziende aeronautiche alle quali fu vietato produrre aeroplani (una delle imposizioni dei paesi vincitori al termine della guerra), come Messerschmitt ed Heinkel. Ebbero successo simpatiche vetturette come la Goggomobil e la BMW 250/300, la “Isetta” prodotta su licenza che salvò la casa di Monaco dal fallimento. La crisi di Suez del 1956 diede poi un nuovo impulso al mercato delle microvetture: delle quindicimila navi che transitavano per il canale nel 1955, due terzi erano petroliere[4] ed il blocco imposto dall’Egitto di Nasser determinò la prima crisi petrolifera europea del dopoguerra.[5]

8 – Zündapp “Porsche Typ 12”, detta “Volkswagen”.

In questa particolare congiuntura economica[6] anche la Zündapp, che fino ad allora aveva costruito principalmente motociclette, nel 1954 decise che fosse il momento di offrire un veicolo a cabina chiusa che garantisse protezione dalle intemperie: i tedeschi dovevano andare a lavorare, ed erano sempre meno disposti a farlo sotto la pioggia. Del resto la casa non era del tutto nuova al mondo dell’auto: a parte qualche infruttuoso esperimento nel dopoguerra (tra cui un tentativo di collaborazione con Pininfarina),[7] già tra il 1931 ed il 1933 aveva realizzato tre prototipi della “Porsche Type 12” detta “Auto für Jedermann” (auto per tutti), voluta da Hitler e progettata dall’ingegnere Ferdinand Porsche (foto 8). Si può quindi dire che la prima Porsche fu in realtà una Zündapp, ma sarebbe diventata la prima Volkswagen (auto del popolo), ovvero la “Typ 1” che oggi conosciamo come “maggiolino”. Ma torniamo alla Janus, che per non essere da meno, inizialmente non era una Zündapp ma una Dornier.

La prima Porsche fu in realtà una Zündapp, ma sarebbe diventata la prima Volkswagen.

La casa motociclistica riconobbe che progettare un’automobile ex-novo, in breve tempo e contando solo sulle risorse interne avrebbe comportato uno sforzo superiore alle proprie possibilità e preferì quindi rivolgersi all’esterno:[8] per la futura Janus vennero prese in considerazione le proposte di Kroboth, piccolo costruttore bavarese che dal 1955 produceva una specie di scooter a tre ruote detto Allwetterroller (“scooter per tutti i tempi” — intesi come atmosferici — anche se in realtà era privo di cabina) e di un altro progettista di microvetture, il creativo Egon Brütsch.[9] I progetti furono però giudicati troppo “rudimentali”:[8] la richiesta del mercato si stava spostando verso vetture più confortevoli e Zündapp era orientata verso una carrozzeria chiusa, che proteggesse gli occupanti dalle intemperie. Si fece quindi strada l’idea di acquistare la licenza della Fuldamobil S-6, una vetturetta a tre ruote di origine tedesca già distribuita in diversi paesi europei e sudamericani. Nemmeno questa suscitò però grandi entusiasmi e così nel 1954 la casa motociclistica scelse il progetto di un altro costruttore di aeroplani: Dornier.[10]

La Dornier “Delta”

9 – Il monomotore Dornier Do27,

costruito in Spagna come CASA 127.

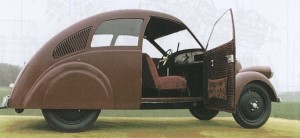

Dornier–Werke GmbH era grande azienda aeronautica tedesca nata nel 1922 da un ramo della Luftschiffbau Zeppelin (proprio quella dei famosi dirigibili) su iniziativa dell’ingegnere aeronautico Claude Dornier, già collaboratore del conte Ferdinand Graf von Zeppelin. Dopo aver fornito bombardieri (come i Do 17 e Do 217) alla Luftwaffe, alla fine della seconda guerra mondiale anche Dornier dovette cessare la produzione di aerei sul suolo tedesco. Spostò quindi le proprie attività all’estero: in Svizzera, dove forniva consulenze aeronautiche, ed in Spagna, dove nel 1950 vinse un bando di concorso indetto dal ministero dell’aeronautica per la progettazione di un piccolo aereo da collegamento che potesse sostituire gli ormai vetusti Fieseler Fi 156 Storch. Claude Dornier incaricò quindi il figlio Claudius, che conosceva la lingua spagnola grazie ad una lunga permanenza in Argentina agli inizi della seconda guerra mondiale, di avviare un’officina tecnica a Madrid per occuparsi dello sviluppo dell’aereo. Da quell’officina uscirono i disegni del monomotore leggero ad ala alta Do–25 e del fortunato Do–27 (versione civile del primo) che in Spagna fu prodotto dalla Construcciones Aeronáuticas (S.A.) con il nome di CASA–127. Ma non fu l’unico progetto degli anni di Madrid: quando era in Argentina Claudius aveva notato la difficoltà di spostamento della gente comune, costretta ad accalcarsi su ogni autobus, tram o treno in circolazione. L’ingegnere tedesco riflettè quindi sulla necessità di un mezzo di trasporto a buon mercato, che permettesse alle persone di spostarsi in autonomia ad un costo sostenibile. Non che non esistessero, ma le vetture disponibili all’epoca erano poco più che tricicli con un tetto (e spesso nemmeno quello), che potevano trasportare al massimo una o due persone. Claudius voleva invece qualcosa di più, un’automobile, piccola ma degna di questo nome. Ideò così una geniale soluzione che permetteva di ospitare sino a quattro persone in meno di due metri e di abbattere i costi di costruzione utilizzando le stesse componenti per la parte anteriore e posteriore: un’auto simmetrica, con due sportelli identici (davanti e dietro) che si aprivano verso l’alto.

10 – Autocaravan Hymer degli anni 1980 (o fine ’70) su base Mercedes T1 a Port Dauphine, Parigi

Tornato a Monaco, mostrò i disegni al padre Claude, il quale approvò l’idea di costruire un prototipo. Con Claudius, dall’officina di Madrid era tornato a Monaco un altro giovane ingegnere, Erwin Hymer, che avrebbe lavorato ai progetti definitivi: lo stesso che poi avrebbe fondato la “Hymer”,[11] oggi uno dei più grandi costruttori europei di autocaravan e roulotte. Il prototipo, una spartana vettura la cui forma quasi triangolare avrebbe suggerito il nome “Delta” (dalla lettera dell’alfabeto greco “Δ”), fu presentato nel 1955. Dornier avrebbe potuto avviarne la produzione, ma proprio quell’anno l’azienda ottenne nuovamente il permesso di costruire aeroplani e l’interesse di Claude (padre) si rivolse alla produzione aeronautica: si decise così di brevettare la vettura e tentare di vendere il progetto ad un altro costruttore. La Delta fu esposta così al salone di Francoforte, nella speranza di trovare un acquirente, che ben presto sarebbe arrivato.

11 – La Dornier Delta, prototipo della Janus

La “Janus”

Torniamo così a Zündapp, che aveva finalmente trovato il modello ideale per il proprio debutto automobilistico ed acquistò la licenza della Delta, cui apportò però alcune modifiche. Le porte furono incernierate lateralmente (come nella Isetta/BMW) e la spartana carrozzeria fu leggermente addolcita nelle linee; le sospensioni ad assale rigido furono sostituite da sofisticati e confortevoli bracci oscillanti tipo MacPherson, il motore da 400 cm³ previsto da Dornier fu sostituito con il modesto 248 cm³ già disponibile nelle linee di produzione Zündapp. La “Janus” — così fu ribattezzata — fu presentata al Salone di Francoforte ed al British International Motor Show di Earl Court (Londra). Nel 1957 entrò finalmente in produzione, quando però l’interesse del mercato si stava ormai spostando su automobili più convenzionali come la Volkswagen “Typ 1” (il cosiddetto “maggiolino”) il cui costo era poco superiore a quello della Janus e rispetto a cui quest’ultima soffriva di prestazioni decisamente penalizzanti. Curiosamente, proprio l’erede della vettura uscita dalle officine Zündapp nel 1931, quasi trent’anni dopo stava decretando la fine dell’avventura automobilistica della stessa casa di Norimberga. Tentando di assecondare un mercato sempre più esigente, Zündapp pianificò due versioni più potenti equipaggiate con motore bicilindrico, un 400 cm³ due tempi o un 500/600 cm³ quattro tempi “a sogliola”, ma nel 1958 la produzione cessò dopo 6902 esemplari[8] e la fabbrica delle Janus fu venduta alla Bosch. Nonostante tutto la piccola Zündapp riuscì vincere alcune gare ed aggiudicarsi la “Coupe des Constructeurs” all’ultima edizione dello storico rally Liège-Brescia-Liège.[12]

12 – Presentazione della Janus

Purtroppo, di una produzione già relativamente esigua, solo pochi esemplari sono sopravvissuti fino ad oggi e la notorietà resta limitata ad un ristretto gruppo di appassionati, nonostante Pixar abbia deciso di omaggiare la misconosciuta vetturetta con un ruolo nel film d’animazione Cars 2 (2011) inserendola nel ruolo dell’infido “Professor Z”, personaggio che ricalca lo stereotipo narrativo dello “scienziato pazzo” di origine tedesca. Meglio di niente.

| carrozzeria: | microvettura a 4 posti, due porte, monoscocca |

| dimensioni: | lunghezza 2 860 mm, larghezza 1 400 mm. |

| motore: | monocilindrico due tempi, 248 cm² |

| trasmissione: | cambio a 4 rapporti + retromarcia |

Dopo la Janus

Zündapp abbandonò il settore automobilistico continuando a costruire motociclette nello stabilimento di Monaco e restò sul mercato fino al 1984, anno in cui dichiarò bancarotta. Dornier Werke continuò a fabbricare aeroplani, ma ebbe un breve ritorno nel campo automobilistico nel settembre 1969, quando presentò una seconda microvettura: la spartana Dornier “Delta II” dalla carrozzeria in tubolari e compensato,[13] della quale fu prodotta anche una versione elettrica. ∎

Note

- [1]Eckermann, pag.170 (op.cit.)↩

- [2]Taschen, 1994. Pag. 61 (op. cit.)↩

- [3]Pruscha, Wolfgang. “Dalla divisione alla riunificazione della Germania (1945-1990).” Viaggio in Germania – Vacanze in Germania, tedeschi, lingua tedesca, storia tedesca. n.d. Web. 21 May 2013.↩

- [4]Iacopi, Massimo. “Suez 1956: il crepuscolo dell’Europa.” Storia in network. n.d. Web.↩

- [5]“Il canale di Suez e il petrolio.” Ecoage. n.d. Web.↩

- [6]“Congiuntura Economica” in Enciclopedia delle Scienze Sociali. Treccani, il portale del sapere. Web.↩

- [7]Taschen, 1994. Pag. 175 (op. cit.)↩

- [8]The Bruce Weiner Microcar Museum (op. cit.)↩

- [9]progettò la Victoria 250 (nota anche come Spatz Kabinenroller) ed alcune microvetture artigianali la più celebre delle quali è probabilmente la rarissima monoposto Brutsch Mopetta destinata ad essere commercializzata con marchio Opel ma realizzata in soli 14 esemplari.↩

- [10]The Telegraph, (op. cit.)↩

- [11]“Erwin Hymer 80 years.” HYMER ACTUEL. Hymer AG, 23 giugno 2010. Web. 9-6-2013.↩

- [12]Marshall, (op. cit.)↩

- [13]Taschen, 1994. Pag. 103 (op. cit.)↩

Bibliografia e fonti

- Mende, Hans, and Matthias Dietz. Kleinwagen = Small cars = Petites voitures. Köln: B. Taschen, 1994.

- Eckermann, Erik. World History of the Automobile

. Warrendale, Pa.: Society of Automotive Engineers, 2001.

- Marshall, James. “Janus Automobile History.” Zundapp Fool – The place for German Zundapp Motorcycle information. n.d. Web.

- “1958 Zundapp Janus.” The Bruce Weiner Microcar Museum. 2002. (Internet Archive) Web.

- Roberts, Andrew. “Classic Zundapp Janus.” The Telegraph. 20 Nov. 2011. Web.

- “Horrible Small Cars: Zundapp Janus.” CarBuzz. 5 febbraio 2013. Web.

- “Dornier.” Historia del automóvil a través de sus marcas. Embouteillage, n.d. Web.

Immagini

1. © J. Marshall (courtesy of) da Zundapp Fool

2. Liftarn, 2006 [CC-BY-2.5] Commons

3. 2011: Kampen, Pesi Bassi [PD] Commons

4. Charles01 [CC-BY-SA-3.0] Commons

5. StahlKocher [CC-BY-SA-3.0] Commons

6. © J. Marshall (courtesy of) da Zundapp Fool

7. 1948-1955 c.a [PD] Commons

8. M. Braun, modello in scala 1:5 al Museo della Cultura industriale (Museum Industriekultur) di Norimberga. [GFDL o CC-BY-SA-3.0] Commons

9. Huhu Uet, 2011 [GNU-FDL o CC-BY-3.0] Commons

10. Besopha, 2011 [CC-BY-SA-2.0] Commons

11. M. Braun, Museo della Cultura industriale (Museum Industriekultur) di Norimberga. [PD] Commons

12. © J. Marshall (courtesy of) Zundapp Fool

Grazie a James Marshall di Zundapp Fool per la concessione delle immagini.

1 – Porta di Brandeburgo a Berlino

2 – Joseph Haydn

Correva l’anno 1797 quando Joseph Haydn (1732-1809) compose una melodia assai orecchiabile come inno dell’allora Imperatore del Sacro Romano Impero, Francesco II d’Asburgo. Il titolo originale era Österreichische Volkshymne (inno popolare austriaco) e le prime parole del testo erano: «Gott erhalte Franz den Kaiser, unsern guten Kaiser Franz» («Dio serbi l’Imperatore Francesco, il nostro buon Imperatore Francesco»). Può sembrare strano, ma questo, che è in fondo un fatto di cultura locale, ha a che fare con la storia dell’Europa e dell’Italia molto più di quanto si potrebbe pensare, o per lo meno sicuramente più di quanto pensasse Haydn (per tacere del buon Franz).

Nel 1797 il Sacro Romano Impero non esisteva più, se non sulla carta.[1] Sul territorio che ora è occupato dalla Germania, esisteva una miriade di staterelli, formalmente sottoposti all’Imperatore, ma di fatto indipendenti e spesso in guerra tra loro. L’autorità di Franz der Gute si estendeva quindi solo sul territorio allora occupato dall’impero Austriaco, e forse non a caso, Haydn intitolò il pezzo semplicemente Inno popolare austriaco. Il brano era stato commissionato al grande compositore appositamente per diventare “inno nazionale“ (espressione tra virgolette perché impropria in quanto l’autorità del buon Franz si estendeva su almeno cinque nazioni: tedesco-austriaca, italiana, ungherese e serbo-croata e ceco-slovacca) dell’Impero Austro-ungarico e infatti tale restò fino al 1919, cioè fino alla sua dissoluzione seguita alla fine del Primo conflitto mondiale.

Questa melodia assai orecchiabile divenne quindi, con un testo opportunamente tradotto, anche l’inno di quella parte di Italia che si trovava allora sotto il dominio austriaco (il cosiddetto Regno Lombardo-Veneto). Venne cioè suonata – e cantata – in tutte le occasioni ufficiali in Lombardia fino al 1859, in Veneto fino al 1867 e in Trentino fino al 1918, cioè fino a quando queste zone vennero annesse al territorio del Regno di Sardegna prima e del Regno d’Italia poi, cedendo quindi il passo alla “Marcia Reale“ dei Savoia.

3 – La confederazione tedesca tra il 1815 ed i 1866.

Nel 1841 la Germania era una confederazione e continuava ad essere profondamente divisa (l’unificazione si sarebbe avuta solo nel 1870 ad opera di Otto von Bismarck, allora cancelliere di Guglielmo I di Prussia, poi divenuto primo Kaiser della Germania) e attraversava un periodo analogo a quello del Risorgimento italiano, e come quest’ultimo, ugualmente impregnato di spirito romantico. Proprio in quell’anno, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874), un misconosciuto professore di letteratura dell’Università prussiana di Breslau che, da vero tedesco, amava il buon vino, il bel canto e le belle donne, scrisse una poesia un po’ patetica intitolandola Das Lied der Deutschen (La Canzone dei Tedeschi).

4 – August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798–1874)

Si trattava di una poesia in tre strofe: nella prima si invitava all’unità del popolo tedesco, inteso come Koinè, cioè comunità accomunata dalla stessa lingua; questo avrebbe fatto della Germania il più grande tra i Paesi, anche perché, come recita la seconda strofa, le donne, il vino, il canto e la fedeltà alemanne avrebbero permesso di ispirare gesta nobili e grandiose. Il tutto – terza strofa – in vista di unità, giustizia e libertà per la patria tedesca, meta cui si doveva tendere con cuore e azione fraterna, in quanto unica garanzia di felicità e di splendido rifiorire. Non si trattava di un componimento particolarmente originale; era, si potrebbe dire, figlio dei suoi tempi: c’era il tema della patria perduta, il richiamo alla nazione come elemento fondante della propria identità, l’anelito alla libertà e alla giustizia per arrivare, attraverso la rinascita della propria terra, alla realizzazione della felicità dell’uomo. Insomma era una perfetta poesia romantica, come ce n’erano tante, in quel periodo, un po’ in tutta Europa. Fallersleben, non essendo un musicista, pensò di adattare il testo alle note dell’Inno popolare austriaco di Haydn, scelta non casuale, dato che lo spartito in questione era stato scritto mentre Franz der Gute si trovava in guerra con Napoleone Bonaparte. Inoltre, il richiamo al Sacro Romano Impero mirava a propagandare l’unità contro la frammentazione politica. La canzone ebbe uno straordinario successo: si diffuse in tutta la Germania – donne e vino erano stati inseriti proprio per renderla popolare! – e portò una grande fama al suo autore. Fama e… fame, perché il povero August fu espulso dalla sua università: il potere politico dell’epoca, specie in Prussia, non era certo molto incline a sentir parlare – anzi cantare! – di libertà ed uguaglianza e, come si è detto, anche il desiderio di unità non era particolarmente ben visto dai potenti dei vari stati e staterelli tedeschi. Del resto la Confederazione Germanica aveva già un suo inno, molto più “tradizionalista“, suonato sulle stesse note del God save the Queen inglese, ma con parole ovviamente diverse. Tale inno passò poi anche all’Impero Tedesco (1870-1918), che lo adottò come inno nazionale col nome di Heil dir im Siegerkranz (Ave a te nella corona della vittoria)[2] La dissoluzione degli imperi centrali seguita alla fine del primo conflitto mondiale lasciò “orfano“ più di un inno nazionale. La Germania mantenne il suo fino al 1922, ma solo nella versione strumentale, senza testo. L’Austria, invece, rinunciò completamente all’inno imperiale e fino al 1938 non ne ebbe uno ufficiale. Nel 1922, la Repubblica di Weimar decise di adottare un nuovo inno nazionale: la melodia di Haydn con le parole di Fallersleben. L’avvento del Nazismo si limitò a confermare l’inno nella versione che tutti conosciamo, che è questa:

über alles in der Welt,

wenn es stets zum Schutz und Trutze

brüderlich zusammenhält.

Von der Maas bis an die Memel,

von der Etsch bis an den Belt:

Deutschland, Deutschland über alles,

über alles in der Welt.

Deutsche Frauen, deutsche Treue,

deutscher Wein und deutscher Sang

sollen in der Welt behalten

ihren alten schönen Klang.

Uns zu edler Tat begeistern

unser ganzes Leben lang

Deutsche Frauen, deutsche Treue,

deutscher Wein und deutscher Sang.

Einigkeit und Recht und Freiheit

für das deutsche Vaterland!

Danach lasst uns alle streben,

brüderlich mit Herz und Hand!

Einigkeit und Recht und Freiheit

sind des Glückes Unterpfand.

Blüh im Glanze dieses Glückes,

blühe deutsches Vaterland.

al di sopra di tutto nel mondo,

purché per protezione e difesa

si riunisca fraternamente.

Dalla Mosa fino al Memel

dall’Adige fino al Belt:[3]

Germania, Germania, al di sopra di tutto

al di sopra di tutto nel mondo.

Donne tedesche, fedeltà tedesca,

vino tedesco e canto tedesco,

devono mantenere nel mondo

il loro antico, bel suono.

Che ci ispirino a nobili azioni

lungo tutta la nostra vita

Donne tedesche, fedeltà tedesca,

vino tedesco e canto tedesco.

Unità, giustizia e libertà

per la patria tedesca!

Aspiriamo orsù a questo,

fraternamente col cuore e con la mano!

Unità, giustizia e libertà

sono la garanzia della felicità.

Fiorisci nel fulgore di questa gioia,

fiorisci, patria tedesca!

In realtà, durante la dittatura si cantava solo la prima strofa, dandole strumentalmente un senso del tutto nuovo: se la volontà del suo autore era semplicemente quella di auspicare la grandezza futura di una patria unita, per Hitler divenne un pretesto per affermare la superiorità della Germania su tutti gli altri Paesi. Nel 1938, in seguito all’Anschluss (annessione dell’Austria alla Germania), l’inno nazionale tedesco divenne tale anche per l’Austria e in breve, quello che era stato pensato come un grido di uguaglianza e di liberazione dall’oppressore divenne il simbolo stesso della prevaricazione e del dominio nazista sui popoli europei: anche per questo gli Alleati proibirono alla Germania occupata di utilizzarlo. In seguito, la Repubblica Democratica Tedesca adottò il nuovo inno Auferstanden aus ruinen (Risorti dalle rovine), mentre la Repubblica Federale optò inizialmente per Land des Glaubens (Terra di fede) che però non piacque ai Tedeschi. Così, nel 1952, venne ripristinato l’inno di Haydn-Fallersleben, con l’obbligo, per evitare fraintendimenti, di cantare solo la terza e ultima strofa (che parla di unità, giustizia e libertà), consuetudine che continua ancora oggi. ∎

5 – Spartito dell’inno nazionale tedesco con il testo dell’ultima strofa.

Note

- [1]Era così dalla Pace di Westfalia del 1648 che riconosceva agli Stati del Sacro Romano Impero una grandissima autonomia. Dopo la sconfitta di Austerlitz contro Napoleone, Francesco II fu costretto a sciogliere il S.R.I. e a rinunciare alla carica di Imperatore dei Romani, accontentandosi di quella più modesta di Imperatore d’Austria, col nome di Francesco I (1806). Il congresso di Vienna del 1815 non riesumò il Sacro Romano Impero ma creò, più o meno sullo stesso territorio, la Confederazione Germanica, un’associazione di Stati pienamente sovrani.↩

- [2]L’inno God save the Queen (o the King, a seconda del sesso del regnante) fu adottato nel 1745 per ordine di Giorgio II, re di Gran Bretagna, e principe elettore di Hannover, cosicché l’inno divenne tale anche per la Confederazione Germanica. É noto del resto che l’attuale casa regnante si chiami Windsor solo dal 1917, quando Giorgio V decise di cambiare nome a causa dei sentimenti anti-tedeschi presenti nel Regno alla vigilia della guerra mondiale. Precedentemente il casato era conosciuto col nome di Sassonia-Coburgo-Gotha e prima ancora, appunto, col nome di Hannover.↩

- [3]I quattro fiumi citati indicavano, all’epoca in cui fu scritta la poesia, l’effettiva area di diffusione della lingua tedesca.↩

Bibliografia e fonti

- “L’inno nazionale della Germania.“ Viaggio in Germania”, n.d. Web. 23-05-2013.

- “L’inno nazionale.“ Deutsche Botschaft Rom. Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, n.d. Web. 23-05-2013.

- “God Save The Queen.“ Wikipedia, l’enciclopedia libera. n.d. Web. 23-05-2013.

Immagini

1) Amb-foto, 2010 [CC-BY-SA-3.0] Commons.

2) Thomas Hardy: Joseph Haydn (Olio su tela). Londra, 1971. Royal College of Music Museum of Instruments [PD] Commons.

3) Ziegelbrenner, 2012 [CC-BY-SA-3.0] Commons.

4) secolo XIX [PD].

5) spartito dell’inno tedesco [PD] Commons.