È noto che la rete internet oggigiorno rappresenta la principale fonte di informazione per soddisfare le curiosità più o meno importanti di ognuno di noi. Vaccini, omeopatia, zoologia, entomologia, patologia vegetale, cervello, miti e leggende legate sia al mondo classico che alla religione, sono solo alcuni degli argomenti che ricevono particolare attenzione. Muoversi nella rete, tuttavia, non è molto facile. Non è facile distinguere tra fonti attendibili, verosimili o addirittura completamente false. Per potersi destreggiare tra gli innumerevoli siti a cui si arriva digitando poche semplici parole chiave, occorre avere degli strumenti. Questi non sono legati alla cultura individuale, ma al senso critico ed alla capacità logica di ognuno di noi. Senso critico e capacità logica, purtroppo, non dipendono dal numero di titoli che una persona può conseguire nella sua vita. Quante persone dalla cultura medio–alta cadono nella trappola antivaccinista? E quante sono quelle che rimangono affascinate dalla “memoria dell’acqua” o dal fondamentalismo vegano? Quante, poi, rimangono invischiate nei miti del cervello usato solo in parte o delle apparizioni miracolose? Il libro di Armando De Vincentiis, a mio parere, si pone come un utile strumento divulgativo per imparare a distinguere tra ciò che è vero (nel senso scientifico del termine), da ciò che è verosimile o che è indubbiamente falso. Nel suo saggio, l’autore analizza l’effetto che le nostre convinzioni possono avere sulle nostre percezioni rivisitando e spiegando in modo chiaro perché crediamo nei fantasmi, perché pensiamo che esistano le streghe, perché riteniamo che miti come il mostro di Lochness siano verosimili o perché immagini sfocate vengano interpretate come UFO, ovvero prove evidenti (ma che tali non sono) della vita extraterrestre. Non è mia intenzione fare lo spoiler del libro. In questa sede intendo solo condividere le mie impressioni: mi sono divertito. Ho trovato il modo di esporre dell’autore accattivante ed in grado di poter far dubitare delle proprie convinzioni qualunque individuo intrappolato nelle sue “confirmation bias”, ovvero in quei processi mentali che gli impediscono di vedere con obiettività un insieme di dati per concentrarsi solo su quelli che confermano le proprie convinzioni. A mio parere, il libro, rivolto al tutti grazie al suo linguaggio semplice ed esaustivo, dovrebbe essere utilizzato come utile lettura in tutte le scuole superiori per insegnare alle giovani menti il senso critico che, in base alla mia esperienza di docente universitario, sembra mancare o essere poco sviluppato nella maggioranza delle persone con cui mi confronto.

Penso che tutti abbiano letto Radici di Alex Haley. Si tratta di un romanzo storico che ripercorre le “avventure” di una famiglia di afroamericani da quando il loro capostipite, Kunta Kinte, fu catturato e reso schiavo da negrieri che catturavano e vendevano nelle Americhe persone (considerate subnormali) da destinare ai lavori forzati nei campi. Penso che tutti coloro che hanno letto questo romanzo abbiano sentito un brivido nella schiena quando, nell’ultima parte della storia, l’autore giunge finalmente alle radici della sua famiglia.

Perché parlo di Radici? Perché il libro di Emanuele Lelli Sud Antico — Diario di una ricerca tra filologia ed etnologia, pur non essendo esattamente un romanzo storico, mi ha fatto sentire gli stessi brividi dietro la schiena che avevo sentito quando ho letto Radici. Anzi, devo dire, che rispetto a quello, il saggio di Lelli mi ha dato qualche emozione in più perché non discute di generiche radici di un popolo qualsiasi a cui non appartengo, ma riscopre le “mie” radici, ovvero del popolo a cui appartengo, spiegando il significato di tradizioni che io stesso ho sentito da piccolo senza aver mai capito da dove esse derivassero. Emanuele Lelli scrive un bellissimo diario di viaggio durante il quale visita paesini sperduti in ogni angolo del Meridione d’Italia interrogando persone sul significato di tradizioni contadine perse nella notte dei tempi. Perché non bisogna mai orinare contro il sole nei campi? Sapevate che è una superstizione che risale addirittura a Pitagora? Sì il famoso matematico che, pur essendo una mente eccelsa, pare fosse estremamente superstizioso. Perché quando si starnutisce si dice “salute”? Perché nel mondo Greco e Latino (si veda Aristotele, Menandro, Teocrito, Cicerone) lo starnuto era ritenuto beneaugurante, aveva, cioè, un valore simbolico molto positivo. Quindi, allo starnuto si faceva seguire l’invocazione della dea Salute (“Salus”). Sapete come è nata la favola di Pinocchio? Sì, proprio il famoso burattino a cui si allungava il naso quando diceva le bugie. È una rivisitazione moderna di una superstizione che già esisteva nel mondo Greco ripresa, poi, in quello latino: pare che i Greci ritenessero che spuntassero delle pustole sul naso di chi era avvezzo alla menzogna quando, mentendo, guardava la Luna. Ci sono, nel saggio di Emanuele Lelli, tantissime altre tradizioni di alcune delle quali io stesso ho memoria. Mi sono state tramandate da mia nonna, come per esempio il famoso “munaciello” (che altro non è che la rivisitazione in chiave “cattolica” del folletto dal berretto rosso tipico della tradizione latina), o da mio padre, che raccontava della antica leggenda sulla possibilità di riconoscere il sesso di un nascituro dalla forma della pancia della madre incinta: pancia a punta, figlia femmina; pancia arrotondata, figlio maschio. Anche questa tradizione deriva da antiche credenze di origine Greche sulla forma dell’uovo delle galline per stabilire il sesso del pulcino. Ma non voglio adesso fare lo “spoiler” del libro. È un libro da leggere e da consigliare a tutti: adulti e ragazzi per capire da dove siamo venuti e da dove derivano molte delle superstizioni che ancora oggi sono tra noi.

Pellegrino Conte

Il napoletano Ernesto De Martino (1908 – 1965), etnologo, antropologo e storico delle religioni, negli anni ’50 si interessò allo studio etnografico delle società contadine del sud Italia. Lo studioso effettuò una “spedizione” nelle comunità rurali della Lucania, alla ricerca dei rituali della “bassa magia cerimonale”. Spedizione, un termine che evoca avventurose esplorazioni geografiche in terre lontane e sconosciute, che può quindi sembrare pretenzioso per un viaggio nell’Italia meridionale ma che appare invece appropriato in virtù di quanto le comunità rurali si rivelino agli esploratori come realtà cristallizzate, lontane nel tempo e nello spazio dagli eventi del presente, dalla ricostruzione del dopoguerra (che tra l’altro De Martino stava vivendo, in quegli anni, da segretario di Federazione del Partito Comunista Italiano) e dal successivo “miracolo economico” che avrebbe presto portato una lavatrice in ogni casa. Come un vero esploratore, con la collaborazione della RAI che offrì i mezzi tecnici e il patrocinio di varie istituzioni, lo studioso effettuò diverse spedizioni in Lucania, avvalendosi —approccio innovativo, per l’epoca — di équipe etnografiche multidisciplinari cui prendevano parte, di volta in volta, un etnomusicologo (Diego Carpitella), uno psicologo, un sociologo, un igienista, fotografi, cineoperatori e collaboratori alla raccolta del materiale documentario. Sud e magia, pubblicato per la prima volta nel 1959, è l’esplorazione di un mondo magico di scaramanzie e culti sincretici tra la religione e la superstizione, dove figure e riti della liturgia cattolica si sovrappongono ad antiche credenze pagane; un mondo in cui ogni aspetto della vita è regolato da un continuo equilibrio di fatture, amuleti, controfatture difensive. Alle “fascinazioni” ed alle “legature” magiche viene attribuito ogni genere disturbo fisico e psicologico, conseguenza in realtà di malnutrizione, isolamento, mancanza di igiene e di istruzione, condizioni di oppressione e di generale miseria. Nelle testimonianze raccolte dallo studioso «realtà e allucinazione si mescolano a tal punto che che è assai difficile ricostruire la parte che è dovuta all’una e all’altra.» De Martino non si ferma però alla raccolta del corpus di tradizioni magiche: nella seconda parte del libro –avviso: di non facile lettura– prova ad analizzarle (anche attraverso il confronto con altri contesti culturali e nel rapporto con la religione) ed interpretarle, spiegandone i legami con quei meccanismi psicologici e sociali che permettono alla magia ed alle superstizioni non solo di esistere, ma di essere “impermeabili all’esperienza”, ossia sopravvivere alla quotidiana dimostrazione della loro inefficacia.

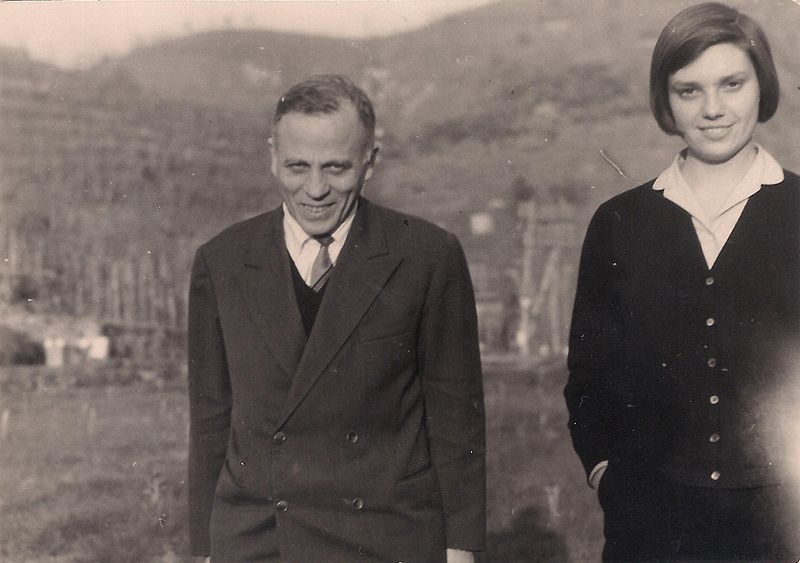

Ernesto De Martino e Muzi Epifani (poetessa e scrittrice) in Lucania nel 1956, durante una delle spedizioni etnografiche (F.Del Longo/Commons CC-BY-SA-4.0).