(s.m.) saluto o complimento ossequioso, comportamento eccessivamente cerimonioso e affettato; gentilezza insincera, che può nascondere secondi fini. Il termine è per lo più utilizzato al plurale:

Pinocchio non potendo rispondere con le parole a motivo delle monete che aveva in bocca, fece mille salamelecchi e mille pantomime…

Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio (1883), cap. XIV

«Non lasciarsi abbindolare dai salamelecchi del signor Churchill» è il consiglio che il veterano parlamentare ha ritenuto opportuno alla prima autorità del suo paese…

Gabriel García Marquez, Gente di Bogotà: 1954–1955 (Mondadori, 1999)

Deriva dall’arabo salā’m ῾alaik, letteralmente «pace su di te», formula usuale di saluto equivalente a “ciao” o “buongiorno” e anticamente italianizzato in salamelecche (da cui l’odierno salamelecco):

…a tutti i membri dell’accademia della Crusca io sono pronto a fare un profondo Salamelecche (vocabolo bell’e buono)…

Giuseppe Baretti, La frusta letteraria di Aristarco Scannabue (1840), Vol. 1 pag. 73

L’accezione negativa, del tutto assente nel saluto arabo da cui deriva, va ricercata negli scambi commerciali tra le civiltà mediterranee. Da abili mercanti quali erano, gli arabi sapevano che iniziare una trattativa con un cordiale saluto aumentava le probabilità di concludere con successo la transazione: era quella che oggi chiameremmo una “strategia di marketing”. Gli europei non sempre capivano questa ostentata gentilezza e l‘atavica diffidenza verso gli stranieri (v. giargianese), rafforzata da qualche immancabile esperienza negativa, portò ad interpretare sospettosamente il saluto ossequioso dei mercanti levantini, come fosse il preludio ad una sonora fregatura.

- “salamelecco” Una parola al giorno, 19 ott. 2011. Web.

- “salamelecco” in Vocabolario online. Roma: Treccani.

Immagine: © ramzi hachicho/Fotolia.

(dall’inglese jumping the shark) punto di non ritorno, inizio della fine, inversione di popolarità: momento in cui qualcosa o qualcuno di grande successo inizia visibilmente il proprio declino perdendo consenso tra i fan; specialmente in ambito televisivo e cinematografico. La locuzione nacque dal 2º episodio della 5ª serie (“Hollywood — Part 2”) della popolare situation comedy statunitense Happy Days, trasmesso nel 1977, nel quale il personaggio di Fonzie (Henry Winkler) –in pantaloncini da bagno e giubbotto di pelle– affronta il rivale californiano in una gara di sci d’acqua al traino di un motoscafo, la cui prova finale consiste nel salto di un recinto contenente uno squalo bianco. Questa esibizione di coraggio fu percepita da molti fans come esagerata ed incoerente, dando l’impressione che si volesse sopperire alla mancanza di idee con un espediente narrativo poco verosimile. Fu il critico radiofonico John Hein a coniare la locuzione jumping the shark (saltare lo squalo) in riferimento all’inversione di popolarità di un prodotto narrativo di successo. In realtà l’episodio del “salto dello squalo” segnò forse un punto qualitativamente basso della serie, ma non l’inizio di un effettivo declino in termini di ascolti: Happy Days andò in onda per altre sei stagioni (fino alla 11ª, trasmessa nel 1984) classificandosi per altre cinque tra le 25 serie più seguite.

Nuclearizzare il frigo

In inglese esiste un altro termine analogo, più specifico per le saghe cinematografiche: nuking the fridge, “nuclearizzare il frigorifero”, che indica il momento in cui la situazione è talmente incredibile (e ridicola) da far scemare la suspense sui successivi avvenimenti. Questa espressione nasce da una scena del film Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, USA 2008), 4º episodio della saga dell’archeologo, in cui Indiana Jones (Harrison Ford) sopravvive ad una esplosione nucleare chiudendosi in un frigorifero da cucina, e in un momento successivo si tenta di creare apprensione per il protagonista coinvolto in una banale scazzottata a mani nude. Sebbene quasi sinonimi, c’è una lieve differenza tra le due espressioni: jumping the shark è riferito e un tentativo goffo di tenere vivo l’interesse per una serie tv (e più appropriato in ambito televisivo), mentre nuking the fridge, più cinematografico, è invece più critico e legato ad una scrittura qualitativamente scarsa, che ricorre disinvoltamente a deus–ex–machina ed espedienti ridicoli per cavarsi da situazioni senza uscita.

- Fox, Fred Jr. “First Person: In defense of ‘Happy Days’ ‘ ‘Jump the Shark’ episode” Los Angeles Time, 3 Set. 2010. Web. 15/2/2016.

- “Jump the shark” TV Tropes. Web.

- “jump the shark” Urban Dictionary, 2003. Web.

- “nuke the fridge” Urban Dictionary, 2008. Web.

(popolare, polemico/spregiativo) agente antisommossa dei reparti mobili della Polizia di Stato, →celerino. Da Mario Scelba, ministro dell’interno dal 1947 al 1953, che fu riorganizzatore della polizia di stato e in particolare dei “reparti celeri”, perfezionati in previsione di insurrezioni delle sinistre. Meno comune del sinonimo celerino, nacque negli ambienti di sinistra in polemica con il clima di repressione politica:

I poliziotti addetti a questi reparti erano chiamati comunemente “celerini“, ma la stampa di sinistra aveva da anni coniato il termine di “scelbini“, dal nome di Mario Scelba…

Paolo Deotto Sessantotto: diario politicamente scorretto (2008) pag. 44

Il suffisso –ino di celerino e scelbino è utilizzato in questo caso in funzione derivativa, ad indicare un rapporto di appartenenza (come ad esempio in garibaldino, sessantottino).

- Pizzinelli, Corrado Mario Scelba Milano: Longanesi, 1982.

- Valentini, Chiara Enrico Berlinguer: Nuova Edizione Pag. 62.

- “diminutivi, suffisi” in La Grammatica Italiana. Treccani, 2012. Web.

Foto in alto: Italia, anni ’50, agenti e veicoli del Reparto Celere [PD] Commons

Il reattore “Chicago Pile–1” in un disegno di Melvin A. Miller (Argonne National Laboratory/Commons)

(ing.) arresto di emergenza di un reattore nucleare mediante l’inserimento contemporaneo di tutte le barre di controllo; arresto di emergenza di una macchina o impianto. Una leggenda fa risalire questo termine al primo reattore della storia, il Chicago Pile–1 costruito a Chicago dallo staff di Enrico Fermi nell’ambito del Progetto Manhattan. Quando il reattore fu reso critico per la prima volta, il 2 dicembre del 1943, la sicurezza sarebbe stata affidata in extrema ratio ad una barra di controllo in cadmio appesa ad una corda: se fosse accaduto «qualcosa di inaspettato», un addetto con un’ascia avrebbe tagliato la corda facendo cadere nel nocciolo la barra di cadmio, la cui reattività negativa sarebbe stata sufficiente –secondo i calcoli di Fermi– a spegnere la reazione a catena. Stando alla leggenda tale sistema era indicato negli appunti del fisico con la dicitura “Safety Control Rod Axe Man“ (uomo con l’ascia addetto alla barra di controllo di sicurezza), da cui l’acronimo S.C.R.A.M. che sarebbe rimasto ad indicare l’arresto di emergenza nel “gergo” nucleare. L’uomo con l’ascia sarebbe stato il fisico Norman Hilberry, ma una versione più pittoresca della leggenda sostiene che Fermi avesse addirittura assunto un boscaiolo per l’occasione.

Pulsante di SCRAM (Idaho N. Lab./Commons, CC-BY-SA 3.0)

Si tratterebbe però di un mito, come ha confermato una indagine di Tom Wellock, storico della U.S.NRC (l’Agenzia governativa statunitense per il nucleare), sulle origini del termine. Un resoconto del 1951 firmato dallo stesso Enrico Fermi, intitolato “Experimental production of a divergent chain reaction“, spiega che le barre di sicurezza del CP–1 erano due, azionate non da un “uomo con l’ascia” ma da un circuito elettromeccanico definito “SCRAM line”, come se il termine fosse già in uso e accettato. Tuttavia, nell’inesperienza e nell’eccitazione del momento, è possibile che l’eventualità di tagliare la corda che teneva le barre, nel caso non avesse funzionato il circuito elettromeccanico, fosse stata presa in considerazione come ulteriore misura di sicurezza. In una lettera del 1981 al Dr. Raymond Murray, il fisico Norman Hilberry (il presunto axe–man) scrisse:

La fisica Leona Marshall, unica donna nello staff del Chicago Pile–1, ricorda invece che fu il responsabile della strumentazione Volney “Bill” Wilson a chiamare per primo le barre di controllo “scram rods”, senza tuttavia specificare il motivo. Probabilmente fu un –ironico– riferimento al panico (come panic button), alla “via d’uscita”: il verbo to scram, attestato sin dal 1928 nell’inglese americano gergale, significa infatti lett. “filare via”, “tagliare la corda”, probabilmente dal tedesco schramm, imperativo singolare di schrammen “partire” (cfr. Douglas Harper). Un altro fisico del CP–1, Warren Nyer, conferma l’attribuzione a Wilson del termine scram, che sarebbe nato però da una battuta: alla domanda su cosa fare se qualcosa fosse andato storto, Wilson avrebbe risposto «you scram… out of there» ovvero «scappa… fuori di qui!»

- Wellock, Tom “Putting the Axe to the ‘Scram’ Myth” U.S.NRC Blog US Nuclear Regulatory Commission. 3 Mar. 2016. Web.

- Blackburn, Edwin “Scram! Reactor veteran recalls account of the birth of a key word in the nuclear vernacular” ORNL Reporter Oak Ridge National Laboratories — U.S. Department of Energy. n° 19, Sept. 2000. Web.

- AAVV The First Reactor Washington DC: U.S. Department of Energy, 1982. Pag. 14

- “scram” Wordreferences.com

- “scram (v.)” Online Etymology Dictionary Douglas Harper. Web.

- si ringrazia Enrico Fermi.

senza tregua, senza sosta, senza pietà, con accanimento; anche in senso figurato, detto di situazione senza pace, di competizione agguerrita, di azione portata avanti con determinazione e intransigenza:

Caccia senza quartiere agli imboscatori di cereali (Corriere della Sera, 24 novembre 1946. Pag. 2)

Guerra senza quartiere tra sarti inglesi e parigini (Corriere della Sera, 10 gennaio 1960. Pag. 6.)

Ci sono diverse ipotesi sull’origine di questa espressione, tutte riconducibili al lessico militare. Secondo il Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana del Pianigiani, 1907, il “quartiere” era l’alloggio dei militari: di qui le espressioni «acquartierarsi», accamparsi, «domandare quartiere», chiedere alloggio, e «dare quartiere», dare alloggio, protezione, riparo; per estensione dare tregua, «salvare la vita ai vinti» (Pianigiani). Anche il vocabolario di Treccani e il Dizionario della memoria collettiva di Castoldi e Salvi riconoscono l’origine nel quartiere come alloggio delle truppe, ma anche come luogo dove «il nemico che si arrendeva poteva trovare clemenza e garanzie».

L’espressione «dare quartiere» è già citata nel 1743 dal Nuovo metodo per la lingua italiana di Girolamo Andrea Martignoni con il significato di «dare alloggio». L’esatto contrario, non dare alloggio, infierire sugli sconfitti, sarebbe diventato quindi «rifiutare quartiere», espressione che si ritrova ad esempio negli scritti minori del giurista Pietro Ellero del 1875:

Io non tratto la questione, se ai nemici si possa rifiutare quartiere…

“Ragioni contro la supposta necessità della pena capitale” in Scritti Minori di Pietro Ellero.

Bologna: Fava e Garagnani, 1875. Pag. 251.

Di conseguenza una battaglia «senza quartiere» significava non sarebbe stata concessa tregua o resa ai vinti: ritorsione questa formalmente messa al bando nel 1864, quando la 1ª Convenzione di Ginevra stabilì l’inviolabilità del combattente che avesse «chiaramente espresso l’intenzione di arrendersi» (→bandiera bianca).

Il generale Medici inviò qualche compagnia ordinando di non dare quartiere a nessuno.

A. Ferrari I Misteri d’Italia Venezia: Cecchini, 1867. Vol. 3, pag. 531.

Si deve ritenere come assolutamente contrario alle leggi della guerra il rifiuto di dare quartiere al nemico, anche quando tale rifiuto fosse stato precedentemente dichiarato.

Fiore, Pasquale Trattato di diritto internazionale pubblico. 1891. Vol. 3 pag. 137

Il Dizionario dei modi di dire (Hoepli) evoca invece un’altra origine: il “quartiere” sarebbe stata una somma di denaro pari ad un quarto della paga di un ufficiale, che poteva essere simbolicamente versata da uno dei due contendenti ad un duello, un tempo sbrigativo metodo di risoluzione di molte controversie tra ufficiali, per ritirarsi dalla sfida senza combattere. Un duello “senza quartiere” era quindi quello che culminava nello scontro fisico, risolvendosi con il ferimento o la morte di almeno un contendente. Il dott. Raso nel Dizionario Italiano Olivetti riporta come origine un accordo diplomatico durante una guerra tra Francia e Olanda, in base al quale le parti potevano riscattare i rispettivi prigionieri pagando una somma pari alla quarta parte della loro paga annua.

Certo è che in effetti l’espressione esiste anche in francese (pas de quartier, ne pas faire de quartier), in inglese (give no quarter, no quarter given) e spagnolo (no dar cuartel). Secondo il dizionario francese online Linternaute l’espressione “ne pas faire de quartiere” deriverebbe dai quartiers, i baraccamenti dei soldati, luogo sicuro dove riposare. Nel XVII secolo il termine quartier divenne quindi metaforicamente il “luogo sicuro”, la possibilità di salvezza per il prigioniero: si diceva infatti “faire quartier” o “ne pas faire de quartier” a seconda che si decidesse di risparmiare o meno i nemici catturati. Delle due espressioni sarebbe sopravvissuta solo quella “negativa”, che significa oggi “non avere alcuna pietà”. Il termine inglese quarter (quartiere) è già citato, però, nel 1611 da Randle Cotgrave Dictionarie of the French and English tongues con il significato di luogo «in cui i soldati vengono fatti prigionieri e possono essere riscattati molto velocemente».

In alto: caserme sul fiume Elba (Germania) in un dipinto di Johan Christian Dahl (1788–1857). Commons

(neologismo) la fortuna, la sensazione, la capacità di fare felici scoperte per puro caso e, anche, il trovare una cosa non cercata e imprevista mentre se ne stava cercando un’altra. Deriva dalla italianizzazione del termine inglese serendipity, “parola d’autore” coniata nel XVIII secolo dallo scrittore inglese Horace Walpole, 4º Conte di Orford (1717 – 1797) e usata la prima volta in una lettera scritta il 28 gennaio 1754 a Horace Mann, un amico inglese che viveva a Firenze. La parola fu ispirata a Walpole dalla lettura della fiaba The Three Princes of Serendip nella quale i tre protagonisti, figli del re Giaffar di Serendip, trovano una serie di indizi che sono loro d’aiuto durante il cammino: scoperte descritte come intuizioni dovute sì al caso, ma anche all’acume e alla capacità di osservazione dei tre Prìncipi.

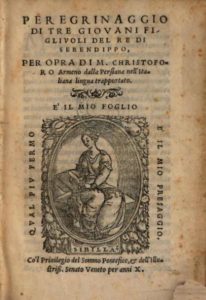

La fiaba citata da Walpole era la traduzione in inglese (attraverso una edizione francese) di un racconto italiano: Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo, scritto da Cristoforo Armeno e pubblicato a Venezia nel 1537 dall’editore Michele Tramezzino. Il libro di Cristoforo Armeno era a sua volta la traduzione dal persiano del primo capitolo, il “padiglione nero”, del Hasht-Bihisht (Gli Otto Paradisi), poema di Amir Khusrow (vero nome: Ab’ul Hasan Yamīn ud-Dīn Khusrau, 1253–1325 CE) scritto intorno al 1302. La parola serendipità deriva quindi dal paese di “Serendip” (Serendippo, in arabo Sarandīb) che è l’antico nome persiano dell’attuale Sri Lanka, a sua volta (attraverso il latino Serendivis) dall’antico nome tamil Cerentivu, isola dei Cheras (una tribù locale).[1]

Cristoforo Armeno, Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo, Venezia 1575

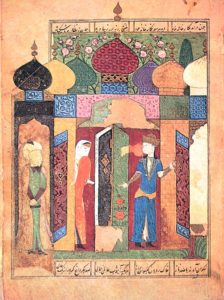

I “sette padiglioni”, illustrazione del XV secolo per il Hasht-Bihisht di Amir Khusrow.

Nella scienza si intende per serendipità il misto di casualità ed intuizione che porta il ricercatore a fare scoperte importanti mentre stava cercando altro. In economia la serendipità è una qualità riconosciuta, definita da Ikujiro Nonaka (professore emerito della Hitotsubashi University) come la capacità di «intercettare le riflessioni, intuizioni, impressioni personali dei singoli lavoratori e metterle al servizio dell’intera società, provandone l’efficacia nel contesto d’impresa» (“The Knowlege–Creating Company“, Harvard Businness Review (HBR), Nov.–Dic. 1991, p. 94).

- [1]Parameswaran, M. Early Tamils of Lanka — Ilankai Kuala Lumpur, 2000. P. 16. (Scribd)↩

Foto in alto: Jeonsango/Pixabay.

(localismo campano, aggettivo) raffermo, detto di pane vecchio di qualche giorno e ormai duro, secco; dal latino serus, che significa tardivo, prodotto da tempo, vecchio. Nella tradizione culinaria napoletana, come in molte altre cucine regionali italiane, il pane “sereticcio” non è considerato “da buttare” ma diventa un ingrediente per altre preparazioni, come zuppe, polpette, oppure da consumare bagnato e condito come le freselle.

Per estensione, sereticcio è detto di persona dal carattere duro, poco elastico (quindi “secco”), oppure di un matrimonio ormai decotto, che sta insieme solo per l’abitudine e non per i sentimenti (“matrimonio sereticcio”).

- Ascione, D. “Perché il pane vecchio si chiama “sereticcio”? L’origine e il vero significato” in Vesuvio Live, 20/08/2016. Web.

- “raffermo” in Dialettando — Dizionario dei dialetti. Web.

In alto: foto di congerdesign da Pixabay.

| maschile sing. | femminile sing. | maschile pl. | femminile pl. |

| sfingeo | sfingea | sfingei | sfingee |

(aggettivo) raro, letterario; letteralmente relativo alla sfinge, ma utilizzato quasi solo in senso figurato nel senso di enigmatico, misterioso, impenetrabile, impassibile; detto soprattutto di persona, volto o espressione (attestato dal 1915).

Sicuri dell’appoggio della maggioranza della pubblica opinione cittadina, in preda alla più cupa disperazione, Pisandro, Frinico, l’oratore Antifonte e lo sfingeo Teramene decisero di tentare un colpo di stato.

da L’eloquenza — antologica, critica, cronaca (rivista, 1940)

È formato con il suffisso –eo da sfinge, a sua volta dal greco antico Sphínx (Σφίγξ), figura mitologica delle antiche civiltà del Mediterraneo centro-orientale raffigurata come un mostro dal corpo leonino e testa umana; termine anch’esso però utilizzato in senso figurato con il significato di persona enigmatica ma anche impassibile, sorniona, che non tradisce pensieri, sentimenti emozioni. Ciò in riferimento sia all’enigmaticità della sfinge greca, che nel mito di Edipo custodiva l’ingresso della città di Tebe sottoponendo un indovinello (l’enigma della Sfinge) ai visitatori, sia alla solenne impassibilità della Grande Sfinge di Giza in Egitto, monumento divenuto celebre in Europa sulla scorta dell’enorme interesse popolare suscitato dalla campagne archeologiche a partire dall’800 (la cosiddetta “egittomania”).

Sfingeo è quindi un “aggettivo di somiglianza”, utilizzato in senso figurato per qualificare qualcosa o qualcuno che ha a che fare non tanto con la sfinge in sé quanto con alcune proprietà tipiche della stessa, ossia l’essere enigmatici, misteriosi, impenetrabili. Il suffisso –eo si ritrova anche in altri aggettivi di somiglianza usati in senso figurato, come in ferreo (es. “disciplina ferrea”), bronzeo (“colorito bronzeo”), argenteo (“luce argentea della Luna”), aureo (la “sezione aurea”).

In altre lingue

- inglese: sphinx, sphinxian, sphinxlike (Hoepli).

- neerlandese: sfinx- (es. een Sfinx-raadsel, un “rebus sfingeo”)

- spagnolo: de esfinge, tipo esfinge (es. «un acertijo de la esfinge» «…para dar poder y emociones al doctor tipo esfinge»).

- tedesco: sphinxisches (es. ein sphinxisches Rätsel, un “rebus sfingeo”)

- “sfingeo” in Il Nuovo De Mauro, L’internazionale. Web.

- “sfingeo” in Hoepli. la Repubblica. Web.

- “sfingeo” in Dizionario Olivetti. Web.

- “sfingeo” in Vocabolario Online, Treccani. Web.

- “sfinge” in Vocabolario Online, Treccani. Web.

- “sfinge” in Una parola al giorno. Web.

- Grossman, Maria, Franz Rainer et al. La formazione delle parole in italiano. De Gruyter, 2004. Pag. 397.