(ironico, sarcastico) detto di chi si presume abbia doti o capacità straordinarie, un “mago” (in senso figurato):

«…promesse di risparmi, abbattimento delle tasse, competenza fiscale ed efficienza. Altro che il mago Zurlì. A Enzo quei personaggi sorridenti, che garantivano sanatorie e ricorsi, sembravano solo ciarlatani pronti a speculare sui guai dei poveri contribuenti.»

Gian Mauro Costa, L’ultima scommessa (2014)

«Mi serve una cosa. E mi serve entro domani mattina al massimo.

«Mi hai preso per il mago Zurlì?»

Giorgio Faletti, Appunti di un venditore di donne (2010).

Il mago Zurlì nel 1968 con Barbara Ferigo, vincitrice della 10ª edizione dello Zecchino d’Oro con il brano Quarantaquattro gatti (Wikipedia PD).

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 228. ISBN 88–08–08878–2

Foto in alto: reginaemellis / Pixabay.

espressione francese che significa letteralmente maestro di pensiero (in francese maître significa padrone, maestro o anche direttore d’albergo o di ristorante); può essere scritto anche senza ifenazione (trattini): maître à penser. Attestata in italiano dal 1977, si riferisce ad una guida morale, una persona intellettuale che con le proprie idee ed opere è fonte di ispirazione o esercita influenza nella società, in un determinato ambiente o gruppo. In italiano, e specie nel linguaggio giornalistico, è però utilizzata più spesso in senso ironico o spregiativo, che elogiativo:

E il maître-à-penser disse «Affacciamoci alla finestra…» sui muri e sulle metropolitane…

La Stampa 27/04/1994 – nº 113 pag. 15

Sebbene generalmente i forestierismi non adattati siano invariabili al plurale[1] («i maître-à-penser» sarebbe corretto), è talvolta utilizzata anche la forma plurale francese maîtres-à-penser:

Burocrati incompetenti, ma selezionati, maîtres-à-penser del nulla

La Stampa 10/02/1996 – nº 40 pag. 16

Sebbene più raro, si incontra anche nella variante declinata al femminile maîtresse-à-penser (plurale maîtresses-à-penser); che tuttavia rischia di risultare in un doppiosenso offensivo, in quanto con maitresse in italiano si indicava già la tenutaria di una casa di tolleranza o una prostituta (1957).[2] Pertanto, è utilizzato praticamente solo come “gioco di parole”.

Maitresses-à-penser nude alla meta

La Stampa 09/06/1993 – nº 157 pag. 21

Blueangy, la maîtresse à penser

L’Unità, 13 maggio 2009 pag 12 (PDF)

- [1]cfr. “plurale dei forestierismi non adattati“, Accademia della Crusca.↩

- [2]“maîtresse” in il Sabatini Coletti, Corriere dela Sera, web.↩

- Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984. Torino: Loescher Editore, 1986. Pag. 104

- “maître à penser” in Il Sabatini Coletti, in Corriere della Sera. Web.

In alto: murale a Istambul, foto di Collab Media su Unsplash

sostituzione involontaria di un vocabolo con un altro di significato differente, ma casualmente somigliante. Un esempio di malapropismo abbastanza diffuso è “difendere a spatatrac“[1] anziché “a spada tratta“; dove spatatrac, variante di patatrac, è voce onomatopeica per qualcosa che cade rumorosamente (anche figurato)[2]

Esempio di malapropismo da Facebook: «la frase che hai scritto non ha nessun lesso logico» (lesso anziché nesso).

Raccolto da Francesco Bianchi nel blog il lesso logico.

Il malaproprismo è tipico di un registro popolare e dovuto da scarsa conoscenza della lingua: quando la sostituzione del vocabolo è un espediente retorico voluto si chiama invece paronimia.

Origine

Deriva dal nome di Mrs. Malaprop, personaggio della commedia del 1775 I rivali (The Rivals) del drammaturgo irlandese Richard Sheridan, a sua volta dall’espressione di lingua francese mal à propos, “a sproposito”. Il modo di parlare del personaggio di Mrs. Malaprop è infatti caratterizzato da questo tipo di errori: ad esempio, in una battuta, afferma di avere scarsa “affluenza”, anziché “influenza”, sulla nipote:

I am sorry to say, Sir Anthony, that my affluence over my niece is very small.

Purtroppo, Sir Anthony, la mia affluenza su mia nipote è molto poca.

The Rivals, scena II (1775)

In inglese

In inglese, lingua dalla cui il vocabolo deriva, si dice malapropism o malaprop. Esiste però anche il sinonimo Dogberryism di etimolgia simile: deriva dal personaggio di Dogberry della commedia di Shakespeare Molto rumore per nulla (Much Ado About Nothing) del 1599, che similmente a Mrs. Malaprop commette questo tipo di errori allo scopo di suscitare l’ilarità del pubblico. Nonostante la commedia di Shakespeare sia più recente di quella di Sheridan, il termine Dogberryism è attestato solo dal 1836 (Oxford English Dictionary), quindi più recente di malapropism (1826).

Altre lingue

Termini derivati dall’inglese malapropism si ritrovano anche in altre lingue:

- catalano: malapropisme;

- portoghese: malapropismo;

- spagnolo: malaproprismo;

- svedese: malaproprism;

- tedesco: (der) Malapropismus.

- “Malapropismo, quel vocabolo deforme” in Treccani Magazine, 17 maggio 2012. Web.

- Nanni, L. Glossario di metrica italiana, Padova: Libraria Padovana Editrice, 2000. pag. 26.

- Corbolante, L. “difendere a spatatrac” in Terminologia etc. Web.

- “Malaproprism” in Online Etymology Dictionary Douglas Harper. Web.

trasformazione di un cereale in malto; processo per rendere fermentescibili gli amidi contenuti in cereali e tuberi, impiegato nella produzione di birra e distillati alcolici. I chicchi d’orzo sono quelli più usati nel maltaggio per via della loro migliore germinabilità. Il processo infatti prevede che i chicchi siano immersi per 2–3 giorni in vasche d’acqua (idratazione), il cui assorbimento stimola l’attività vegetativa. Una volta estratti dalle vasche i chicchi sono posati sul pavimento della malteria dove sviluppano una radichetta, o germoglio, che attiva gli enzimi (diastasi) in grado di demolire le molecole di amido e renderle zuccheri fermentescibili. Si è ottenuto così il malto verde. I germogli però devono essere bloccati in quanto assorbirebbero lo zucchero sottraendolo al seme, e per bloccarli vengono sottoposti a essiccazione o torrefazione. Terminata questa fase si ottiene il malto finale, la base di partenza per dar vita alla birra o al distillato. Il processo può subire variazioni a seconda del tipo di birra o di distillato alla cui produzione è destinato il malto, così come non si utilizza solo orzo ma anche frumento, mais, riso o avena.

- AA.VV. Il mondo del sommelier

Associazione Italiana Sommelier, 2016. ISBN 978-8899600020

- “maltaggio” Dizionario De Mauro in Internazionale, web.

Sopra: maltaggio nella distilleria Highland Park di Kirkland, sull’isola di Orkney (Scozia), dove si produce l’omonimo Scotch whisky (Lakeworther/Commons CC-BY-SA 3.0).

sinonimo di alessandrino, abitante di Alessandria e dintorni; regionalismo piemontese che può portare diverse accezioni a seconda del contesto. Il termine deriva da Mandrogne (di etimologia incerta), un nucleo abitato nei pressi di Alessandria preesistente alla città (fondata nel 1168) i cui abitanti erano considerati, scrive Umberto Eco, «un’isola razziale, non si sa se di origine zingara o saracena (e ne avevano i tratti somatici, belli, alti, capelli crespi e naso aquilino). Praticavano il commercio di pelli di coniglio, e vigeva tra loro un’omertà quasi siciliana. Per metonimia o sineddoche, e per indicare un carattere chiuso, astuto e testardo, il termine mandrogno è stato esteso a tutti gli alessandrini in genere». Mandrogno si riferisce quindi a tutte le caratteristiche stereotipicamente attribuite agli alessandrini, che non sono necessariamente negative: il giornalista Giovanni Arpino (1927 – 1987) scrisse infatti che l’alessandrino è «uomo concreto, sodo, pieno, in cui difetti e qualità si mantengono in un equilibrio tanto raro quanto inevitabile». Il mandrogno è quindi –a seconda del contesto– una persona dai modi spicci (forse per assonanza con mandriano, con il quale però non sono accertate origini comuni), oppure una persona abile nel condurre gli affari, scaltra. Un po’ come accade per l’americano rednex o il terrone riferito agli italiani del meridione, nonostante tenda a prevalere dall’esterno una accezione dispregiativa, il termine mandrogno è spesso utilizzato dagli stessi alessandrini con una punta di orgoglio, per dire “vero alessandrino”, legato e fedele alla terra natale. Il regalo del mandrogno è un romanzo di Pierluigi ed Ettore Erizzo, ambientato tra Piemonte e Liguria del Risorgimento italiano.

- Cogo, Paolo Fenomenologia di Umberto Eco Bologna: Baskerville, 2010. ISBN 978–88–8000–310 6

- “I misteri del mandrogno” in Scioglilingua — Corriere della Sera, 11 luglio 2011. Web. 29-02-2016

- Dalerba, Angelo “Berta, Sacòcia, Gajòfa, Amberté e Pedòca” Il Piccolo — Giornale di Alessandria e Provincia. 22-11-2012, Web. 19-02-2016.

IN ALTO: via Umberto I ad Alessandria, primi del ‘900.

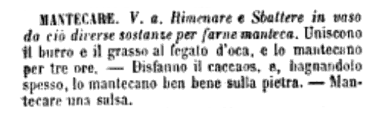

(verbo) amalgamare gli ingredienti in modo da ottenere un composto cremoso; specialmente in cucina e in gelateria. Nell’uso odierno si intende per mantecare lavorare una preparazione con una frazione grassa come burro, panna e/o formaggio durante la cottura, al fine di conferirle un aspetto morbido e cremoso (es. “mantecare il risotto”); a rivendicare la scoperta fu una ristoratrice bolognese negli anni ’50, tale Cesarina (poi trasferita a Roma) che servì i tradizionali tortellini, anziché in brodo, legati con la panna.[1] In gelateria, mantecare significa invece mescolare il composto a freddo in modo da inglobare aria, che aumenta il volume del prodotto e lo ammorbidisce (questa operazione, un tempo eseguita a mano, è oggi svolta da apposite macchine dette “mantecatori”). Il verbo mantecare è però attestato dal 1834 con il significato originario di “amalgamare fino ad ottenere una consistenza cremosa e omogenea”, come quella della mantèca. Il dizionario di Niccolò Tommaseo del 1879 riporta la definizione «rimenare e sbattere in vaso da ciò diverse sostanze per farne manteca»:[2]

dal Dizionario di N. Tommaseo, 1879[2]

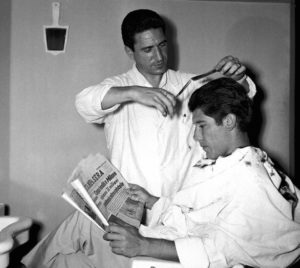

I barbieri dell’Ottocento sfoltivano i capelli a rasoio […] ma nessuno allora ricorreva al phon e tutto veniva ricoperto con una specie di manteca, che poi, raffinata, prese il nome di brillantina.

da Franco Bompieri Antica Barbieria Colla, Feltrinelli, 1980

Il calciatore italo-argentino Omar Sívori dal barbiere a Torino, nell’agosto del 1957.

In passato con il termine mantèca si indicavano più in generale vari composti di sostanze grasse di consistenza cremosa, come grassi alimentari,[3] pomate medicamentose (es. la “Manteca d’Helmerick”[4] o la colla («…che si usa […] per spalmare le superfici lisce di due corpi che si vogliono far aderire insieme» Tommaseo, 1869[5]).

Derivati

- mantecato/a (aggettivo): amalgamato, ammorbidito; legato con un mantecatura (es. «risotto mantecato», «baccalà mantecato», «tortellini mantecati»); participio passato di mantecare.

- mantecato (sostantivo): tipo di gelato a pasta fine e cremosa (es. «il mantecato al cioccolato»).

- mantecatore: macchina per mantecare il gelato.

- mantecatura: crema ottenuta con la mantecazione (es. “mantecatura ai porri”); anche mantecazione.

- mantecazione: atto del mantecare, procedimento con cui si ottiene la mantecatura.

- [1]Schena – Ravera (op. cit.)↩

- [2]Tommaseo (op.cit.)↩

- [3]«grasso di cacio vaccino simile al butirro», cfr. Nuovo dizionario siciliano-italiano di Vincenzo Mortillaro. Pensante, 1853. Pag. 513.↩

- [4]Una pomata a base di zolfo. Cfr. Dizionario classico di medicina interna ed esterna. Giuseppe Antonelli Editore, 1838. Vol. 39, pag. 356.↩

- [5]Dizionario della lingua italiana di Niccolò Tommaseo, 1869. Vol. 3º. pag. 101.↩

- Tommaseo, Niccolò “mantecare” in Dizionario delle lingua italiana, Unione Tipografico-Editrice, 1879. Vol. 4º, Parte 2ª. Pag. 1971.

- Pianigiani, Ottorino “manteca” Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana, 1907. <etimo.it>

- Schena, Elma, Adriano Ravera. A Tavola Negli Anni Del Miracolo Economico. Scarmagno (TO): Priuli & Verlucca, 2015. Pag. 21.

- “mantecare” in Il Nuovo De Mauro in L’internazionale. Web.

- “mantecare” in Vocabolario online. Treccani. Web.

- “manteca” in Vocabolario online. Treccani. Web.

In alto: foto di Maurice DT su Unsplash.

(s.m.) marinaio, militare di truppa della Marina Militare italiana: dall’abbreviazione burocratica mar.o per “marinaio”, ora “comune di seconda classe” ovvero primo grado dei militari di truppa della Marina Militare, è diventato indistintamente soprannome anche per i graduati specialmente della Brigata Marina “San Marco”.

Relegato al gergo militare, il termine marò divenne noto al grande pubblico dopo il febbraio 2012 quando due fucilieri della Marina Militare imbarcati sulla petroliera italiana Enrica Lexie come nuclei militari di protezione anti pirateria furono arrestati dalla polizia indiana con l’accusa di aver ucciso due pescatori. Ne seguì una lunga controversia internazionale nota come il “caso dell’Enrica Lexie“, che ebbe ampia risonanza mediatica in Italia; i militari divennero noti come “i due marò” dall’espressione comunemente (ed impropriamente) usata da stampa e televisione. L’espressione sarcastica «e i marò?» (abbreviazione di «…e nessuno pensa ai marò?»), affermatasi per ironizzare sulla retorica populista di una parte dell’opinione pubblica in merito alla vicenda, divenne poi di uso comune per controbattere ironicamente ad un’affermazione demagogica o a sottolineare la banalità di una discussione, soprattutto nell’ambito dei social media.

- cfr: Minti, P. “Marò!” Prismo Magazine 31 ago 2015. Web. Cons. 22-01-2016

Immagine: militari della Brigata “San Marco” alla parata per la festa della Repubblica, Roma 2/6/2013 (N. Gemini/Commons CC-BY-SA-3.0).

(s. m. e f. inv.) persona conservatrice, sorpassata, non al passo coi tempi, specialmente se di età avanzata. Deriva infatti dall’accorciamento[1] del nome di Matusalemme (Methuselah), l’uomo più longevo citato dalla Bibbia: «L’intera vita di Matusalemme fu di novecentosessantanove anni; poi morì.» (Genesi 5,27). Attestato dal 1966,[2] il termine nasce nel linguaggio giovanile degli anni 1960 in seno al “boom economico” e all’inevitabile differenza generazionale tra «la generazione di mezzo»,[3] fatta di «conservatori per mentalità e per gusti»,[3] ed i giovani, più propensi invece a vivere appieno le radicali trasformazioni di costume offerte dal periodo di benessere, crescita economica e sviluppo tecnologico: l’avvento di nuovi generi musicali come il rock’n’roll, la marcata differenziazione tra abbigliamento “adulto” e abbigliamento “giovane”, le proteste dei movimenti studenteschi e l’emancipazione femminile — solo per fare alcuni esempi — erano temi scarsamente compresi quando non criticati dalle vecchie generazioni benpensanti, che in risposta si videro affibbiare l’appellativo di matusa. Il termine poneva infatti l’accento più sulla mentalità retriva che sull’età anagrafica:

Che cosa vuol dire dunque Matusa? Non vuol dire solo vecchio, ma superato, tramontato, retrogrado. Vuol dire essere in ritardo coi tempi. Ma si può essere Matusa anche a vent’anni. E si può non essere Matusa a ottanta.

Ulderico Munzi, Matusa (Sagittario, 1968).

Per gli appartenenti ai movimenti giovanili, che lottavano per nuovi valori ed ideali, i “matusa” erano le vecchie istituzioni e i vecchi partiti, a prescindere dall’orientamento politico:

Si era tutti contro l’imperialismo yankee (Yankee go home) per un nuovo comunismo, il comunismo dal volto umano, e si criticava il PCI perché ormai erano diventati “matusa“…

E. Baeri e S. Fichera Inventari della memoria […] (FrancoAngeli, 2001)

Ancora nel 1992, nel brano rock Supergiovane di Elio e le Storie Tese, i “matusa” alleati con un generico “governo”, sono la metafora di un establishment reazionario, incapace di dare ai giovani risposte sull’incertezza del loro futuro:[4]

Come è noto il nemico numero uno dei giovani

È il governo, alleato coi matusa

Per impedire ai giovani di essere tali

Elio e le storie Tese, Supergiovane[5] (1992)

OK, boomer: i nuovi “matusa”

Nello slang di internet e dei social network (dal 2015[6]) si è diffusa la locuzione inglese OK boomer, utilizzata sardonicamente per liquidare una persona che si ritiene, a causa dell’età o di una mentalità retrograda, non in grado di comprendere un argomento di discussione legato alle nuove generazioni. In questo caso i boomer sarebbero i nati durante il baby boom del secondo dopoguerra (tra il 1945 e i primi 1960), in contrapposizione con i millenial (nati tra gli anni ’80 e ’90) o più giovani (generazioni “Z” e successive). Insomma, i boomer sarebbero i nuovi “matusa”.

- [1]L’accociamento è tipico del linguaggio giovanile: si pensi a varianti diafasiche come in siga (sigaretta), raga (ragazzi), pome (pomeriggio), cine (cinematografo) e così via (Cfr. Grossman, Maria, Franz Rainer et al. La formazione delle parole in italiano. De Gruyter, 2004. Pag. 387).↩

- [2]“matusa” in Il Sabatini Coletti. In Corriere della Sera. Web.↩

- [3]Schena, Elma, Adriano Ravera. “Carpaccio, un mito firmato Cipriani” in A Tavola Negli Anni Del Miracolo Economico. Scarmagno (TO): Priuli & Verlucca, 2015. Pag. 57.↩

- [4]T. Pellizzari, “Elio e le Storie Tese si sciolgono…” in Corriere della Sera. Web.↩

- [5](Stefano Belisari/Rocco Tanica/Cesareo/Faso)↩

- [6]L’espressione ha avuto poi ampia diffusione dal 2019. Cfr. Hoppa, F. “‘OK Boomer’ escalated quickly — a reddit+BigQuery report” in Toward Data Science (29 Nov. 2019) e “OK Boomer” in Know your Meme. Web.↩

Foto in alto: Andrea Piacquadio / Pexels