(s.m. invariabile, 1976) autocaravan, veicolo permanentemente allestito in modo da permettere il soggiorno degli occupanti. Deriva dall’inglese camper, nome d’agente dal verbo to camp (‘accamparsi’, XVI secolo) a sua volta dal nome camp (‘accampamento’, luogo dove un esercito si stabilisce temporaneamente, o anche spazio per esercitazioni militari), dal latino campus attraverso il francese camp e l’italiano campo.

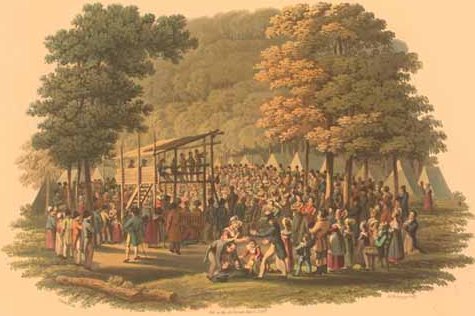

Il termine inglese camper era utilizzato sin dal 1630 circa con il significato originario di “soldato” (‘colui che si accampa’), poi dal 1806 fu esteso ad indicare i partecipanti ai camp meeting, i “campi metodisti”, raduni religiosi all’aria aperta tenuti dai protestanti (soprattutto in ambito presbiteriano e metodista) in Gran Bretagna e nelle regioni di frontiera degli Stati Uniti d’America durante il 19° secolo. I camp meeting potevano durare diversi giorni durante i quali, in assenza di strutture ricettive, i partecipanti (i camper) si accampavano nel luogo del raduno.

In tempi più recenti, con la diffusione del campeggio come attività ricreativa, il verbo to camp è passato a significare il dormire all’aperto per piacere (non più per necessità come in passato) e dal 1834 è attestata l’espressione camping out che significa campeggiare o accamparsi. Dalla metà del secolo (1856) il nome camper segue le sorti del verbo to camp passando ad indicare una qualunque persona che dorme all’aperto, in strutture temporanee e per scopo ricreativo: un “campeggiatore” quindi.

Un pulmino Volkswagen Typ-2 T2 nella versione “camperizzata”: fu uno dei veicoli che contribuì maggiormente alla diffusione del camper. (Unsplash)

Sebbene veicoli su ruote più o meno attrezzati per dormire fossero già utilizzati da tempo, ad esempio da mercanti o compagnie circensi come supporto alla propria attività itinerante, fu dopo la seconda guerra mondiale che nacquero gli autoveicoli specificamente allestiti per il turismo, i quali ottennero una grande diffusione negli anni ’60 del ventesimo secolo (grazie anche al successo del Wolkswagen Typ 2 ed alla sua versione “camperizzata” Westfalia). In inglese questi veicoli furono chiamati campervan (letteralmente “furgone campeggiatore”) o più semplicemente camper. Dal 1976 il termine camper, con il significato di autocaravan, è attestato anche in lingua italiana come prestito dall’inglese.

Oggi il termine camper è solitamente utilizzato per le tipologie più recenti con cellula abitativa, mentre il semplice furgone allestito è detto “camper puro”, o “camperizzato”, o “camper furgonato”. Il camper appartiene alla categoria dei cosiddetti “veicoli ricreazionali”.

Derivati

Da camper in italiano derivano anche i termini:

- camperista: chi possiede o utilizza un camper.

- camperizzato: aggettivo che si riferisce ad un veicolo allestito internamente a camper (es. ‘auto camperizzata’, ‘furgone camperizzato’), anche temporaneamente, che mantiene però gran parte della carrozzeria esterna di serie. Detto anche di veicolo (solitamente un grosso pick-up) attrezzato con cellula abitativa scarrabile. Utilizzato anche come sostantivo (es. ‘un camperizzato’).

- “camper” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

- “camp” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

- “camper” in il Sabatini Coletti – Dizionario della Lingua Italiana, in Corriere della Sera. Web.

Foto in alto: Kojiro Inui / Unsplash

macchina azionata a gettone o moneta; abbreviazione dell’inglese coin-operated che significa “azionato a gettone”. Il termine è utilizzato prevalentemente in riferimento ai videogiochi arcade, ma è in realtà applicabile anche a tutti quei giochi elettromeccanici che vengono azionati mediante l’inserimento di gettoni o monete come flipper, pungiball, claw crane e simili. In inglese, il termine coin-op è usato in senso più ampio per tutti i dispositivi automatici coin-operated, quindi anche distributori automatici, telefoni a gettone, juke box, cabine fotografiche, lavanderie, binocoli panoramici a gettone, eccetera.

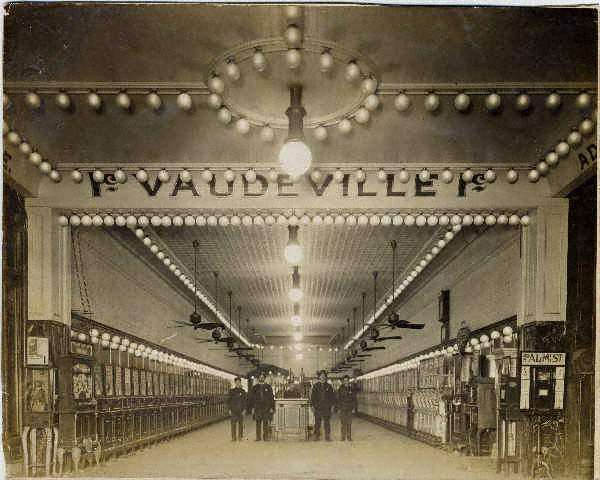

Una penny arcade a New Orleans nel 1910.

Le prime macchine a gettone comparvero nella prima decade del ‘900 negli U.S.A. in concomitanza con la nascita delle penny arcade,[1] le “gallerie dei divertimenti”, antesignane delle sale giochi dove si trovavano giochi meccanici ed attrazioni azionabili con un moneta (il penny, appunto) o gettone; tra queste, le peephole machine[2] con cui era possibile vedere un filmato (solitamente uno spogliarello) attraverso un oculare.[1] I termini arcade e coin-op divennero quasi sinonimi a partire dagli anni ’70 quando il successo dei videogiochi coin operated, detti appunto arcade, fece sì che questi ultimi fossero la stragrande maggioranza delle macchine a gettone presente nelle sale giochi. Sebbene siano comunemente utilizzati come sinonimi, c’è una lieve differenza tra i due termini: coin-op è applicabile a tutte le macchine a gettone ed è più correttamente riferito all’hardware (il cosiddetto “cabinato” da sala giochi), mentre arcade indica il videogioco e può essere esteso al genere videoludico.

Nasaw, David. Going Out: The Rise and Fall of Public Amusements. Harvard Univ. Press, 1999. Pag. 154

Nasaw, David. Going Out: The Rise and Fall of Public Amusements. Harvard Univ. Press, 1999. Pag. 154 “coin-op” in Oxford Dictionary. Web

“coin-op” in Oxford Dictionary. Web

IN ALTO: macchina coin-op, foto di Arcadro The Coin Pusher Company su Unsplash

enigma, rompicapo, dilemma.

… qualche disagio provocato dal percepire che il conundrum dei tassi alla lunga non sia forse più l’unico dilemma dello scenario americano.

— Ajassa, G. “La politica monetaria rialzista da ‘probabile’ diventa ‘possibile'” in La Repubblica 06/02/2006 pag. 4

Dall’inglese conundrum, falso latinismo che significa rompicapo, enigma, indovinello, ma anche dilemma, paradosso o situazione di stallo. Il termine inglese conundrum ha tuttavia cambiato diverse volte significato nel corso del tempo: dal 1590 fu un epiteto offensivo, probabilmente con il significato di “pedante”; dal 1600 c.a significava “capriccio” ma dal 1640 diventò uno “scherzo” o “gioco di parole”. Forse slang dell’Università di Oxford nel 17º secolo, l’origine è ignota, ma probabilmente si tratta di parola inventata: il finto-latino era infatti considerato «l’apice dell’umorismo nei circoli eruditi».[1] Il linguista austriaco Leo Spitzer ( 1887 – 1960) ipotizzò che conundrum potesse derivare dal francese calembour, “gioco di parole”, attraverso la forma calembredaine, “linguaggio strampalato”;[2] mentre per filologo britannico Walter William Skeat (1835 – 1912) l’origine era dal latino conandrum, “cosa che deve essere tentata”.[1] Dal 1745 il termine conundrum indicava più che il classico indovinello, detto in inglese riddle, la “domanda imbarazzante”,[2] il tipico “indovinello anglosassone”[3] ossia un enigma in cui la soluzione è basata sul gioco di parole, «una strana somiglianza tra cose del tutto diverse».[1]

Ad esempio:

What did the ocean say to the beach?

Nothing, it just waved!

Cos’ha detto l’oceano alla spiaggia?

Niente, l’ha solo salutata!

In questo caso la soluzione all’indovinello è il gioco di parole in cui to wave significa sia “colpire con le onde”, “ondeggiare” che “salutare”.

- Rossi, G. A. Enigmistica. Il gioco degli enigmi dagli albori a nostri giorni. Hoepli, 2001. Pag. 61. ISBN 978-8820327224

“conundrum” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web.

“conundrum” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web.- “Indovinelli ed enigmi” in Enciclopedia dell’italiano. Treccani, 2010. Web.

- “conundrum” in English-Italian Dictionary. Word Reference. Web.

Immagine: foto di Emily Morter su Unsplash