parola inglese per indicare la variante composita della lingua italiana nata dall’incontro con la lingua inglese come risultato del processo di adattamento ed ibridazione linguistica tra l’italiano degli immigrati e l’inglese americano; in particolare in riferimento al lessico parlato tra l’Ottocento e il Novecento dagli italoamericani nei “quartieri italiani” delle città americane come Little Italy a Manhattan. Italglish è un portmanteu tra Italian e English, sul modello di altri “-ish” come lo Yinglish (Yiddish + English), lo Spanglish (Spanish + English), il Siculish (Sicilian + English), il Chinglis (Chinese + English) e il Japlish (Japanese + English). Più in generale, l’ibridazione linguistica tra italiano e inglese è detta Itanglese (Hoepli ).

Alcuni termini del →lessico “italglish”.

- Maffi, Mario “Forte gelato (e altri –glish)” in Americana: Storie E Culture Degli Stati Uniti

Dalla A Alla Z. Milano: Il Saggiatore, 2012. P. 240.

Immagine: →Mulberry Street a Little Italy, Manhattan, primi del ‘900 (Detroit Publishing Co.)

alta società internazionale, gruppo ristretto di persone molto ricche, abituate a spostarsi in aereo in tutto il mondo per affari, vacanza o attività sociali. Attestato dal 1951 (cfr. Dougles Harper, op. cit.), prima cioè che i voli di linea divenissero economicamente accessibili al grande pubblico, ed attribuito al reporter del New York Journal American Igor Cassini (primo marito dell’attrice Nadia Cassini), jet set significa letteralmente “società del jet” (detta anche infatti jet society) da jet —ossia aeroplano a reazione (jet plane)— e set nel senso di “gruppo di persone che condivide status e abitudini” (dal latino secta, “séguito”,[1] attraverso il francese antico[2] o il germanico[3]).

Una natura ancora straordinaria. Progetti portuali e residenziali di lusso. E l’interesse del jet set, sempre a caccia di nuove mete.

L’Espresso, Edizioni 31-34 (2009)

Il termine è un’evoluzione dell’analogo steamer set,[4] utilizzato prima dell’avvento del trasporto aereo di linea quando il piroscafo a vapore (in inglese steamer, attestato dal 1825[2]), era il principale mezzo per i viaggi trans–atlantici in prima classe, tipici di uno stile di vita fuori dalla portata della gente comune. Altro sinonimo era café society, poiché le →caffetterie erano i luoghi deputati a parlare di affari, di cultura e di politica.

- [1]Da cui anche “setta” nel senso di comunità religiosa.↩

- [2]Douglas Harpres, op cit.↩

- [3]Castoldi e Salvi, op. cit.↩

- [4]«Today’s “jet set” could very well find a true ancestor in the fin de Stecle’s “steamer set“…» Gregory, Alexis Families of Fortune: Life in the Gilded Age. Rizzoli International, 1993. Pag. 163.↩

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 202. ISBN 8808088782

- Stadiem, William Jet Set: The People, the Planes, the Glamour, and the Romance in Aviation’s. Ballantine Books, 2014. ISBN 978-0345536952

- “jet” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

- “set” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

Foto in alto: lounge di prima classe di un Convair 880 dalla TWA, da un catalogo pubblicitario del 1958 (San Diego Air and Space Museum Archive/Commons).

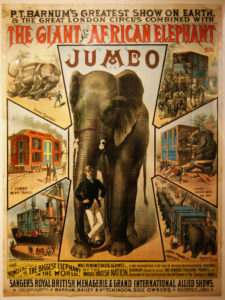

dall’inglese americano, di grandi dimensioni, detto di qualunque cosa presenti una taglia notevolmente superiore alla media (jumbo–size); attestato dal 1886 quando fu introdotto da una manifattura americana per indicare il formato di sigaro più grande. Divenne comune per indicare la taglia dei sigari di lunghezza compresa tra 9 e 11 pollici. Il termine fu probabilmente ispirato al nome del gigantesco elefante africano Jumbo, portato in America nel 1882 dal circo di P. T. Barnum che lo aveva acquistato dallo zoo di Londra:

Intervista a P.T. Barnum dal Philadelphia Press del 22 aprile 1882.

L’animale deve forse il nome allo slang jumbo, attestato dal 1823 con il significato di ingombrante, maldestro, probabilmente dalla parola che nelle lingue africane occidentali indica l’elefante (come il congolese nzamba e simili). L’Oxford English Dictionary suggerisce che potrebbe invece derivare dall’espressione inglese mumbo–jumbo, che indica qualcosa di confuso o incomprensibile (come l’italiano →supercàzzora), una parola grammelot formata dal composto della parola swahili mambo, “cosa”, con il suo plurale jambo “cose” (cfr. Swiderski, op. cit.). Sempre in in swahili, lingua con la quale gli inglesi erano entrati in contatto durante l’epoca delle colonie africane, jambo è un saluto equivalente a “ciao” e jumbe significa invece “capo”. Secondo il Century Dictionary il nome Jumbo per l’elefante di Barnum fu quindi scelto semplicemente perché doveva “suonare africano”, cioè esotico.

Il nome dell’elefante Jumbo ispirò anche il nome dell’elefantino Dumbo, protagonista di un racconto di Helen Aberson pubblicato nel 1939 dalla Roll–a–Book e divenuto un celebre film di animazione Disney nel 1941. “Dumbo”, il soprannome del piccolo pachiderma, è infatti una sincrasi tra il suo vero nome, Jumbo Jr., e la parola inglese dumb che significa “stupido”, “sciocco”.

Termini derivati da jumbo:

- jumbo cigar (1886): sigaro di lunghezza compresa tra 9 e 11 pollici.

- jumbo–size (1950 c.a): qualunque cosa in confezione o taglio superiore alla media per quel prodotto (es. «jumbo–size ball gum» riferito alle gomme da masticare, The Billboard 2 Feb. 1952 );

- jumbo–jet (1964) aereo di grandi dimensioni, wide–body, detto specialmente del Boeing 747.

- jumbo barge: (1971) chiatta per il trasporto di merci che misura 135 per 35 piedi, secondo la classificazione nordamericana per cui le chiatte “normali” (standard barge) misurano invece 175 per 26 piedi.

- jumbotram: (1971) tram articolato a grande capacità, soprannome utilizzato per la prima volta sulle vetture tranviarie serie 4800 dell’ATM di Milano.

- jumbo frame: (anni 2000), in informatica è un frame ethernet da più di 1500 byte.

- jumbo mail: (anni 2000) sistema per l’invio attraverso la posta elettronica di file di grandi dimensioni.

IN ALTO: l’elefante Jumbo con il suo domatore Matthew Scott nel 1882 (Commons)

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 202. ISBN 88–08–08878–2

-

Swiderski, Richard M. The Metamorphosis of English: Versions of Other Languages Preager Pub., 1996. Pag. 1 ISBN 978-0897894685.

- “jumbo” Online Etymology Dictionary.

- Waite, Maurice. Pocket Oxford English Dictionary

11ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pag. 495.

- Hyman, T. “Jumbo cigars” Cigar Industry of the U.S., 1762 – 1962, 24 Feb. 2011. Web.

(anche “jumbo–jet”) aereo commerciale di grandi dimensioni, con grande capacità di carico (in particolare il Boeing 747): composto dall’inglese jumbo, “molto grande” e jet, “aereo a reazione”. Il termine è stato utilizzato dalla stampa sin del 1964, quando la Boeing annunciò l’intenzione di costruire un velivolo grande il doppio del 707: nel 1969 fu presentato al pubblico il Boeing 747, il primo e più famoso aereo wide–body, soprannominato appunto “jumbo jet” o semplicemente “jumbo”. L’Airbus A380 (2005), più grande del Boeing 747, è soprannominato “super jumbo”. Il termine →jumbo era già comune nell’inglese americano per indicare qualcosa di molto grande, di oversized: già nel 1864 una manifattura statunitense aveva messo sul mercato sigari di formato particolarmente grande chiamandoli “jumbo cigars”, probabilmente a sua volta in riferimento al famoso elefante africano Jumbo portato in America dal circo di P. T. Barnum nel 1882.

Un Boeing 747-122(SF) della Pan Am a Miami nel 1989. Il Boeing 747 è il “jumbo jet” per antonomasia. (foto:JetPix/Commons GFDL).

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 202. ISBN 88–08–08878–2

- Waite, Maurice. Pocket Oxford English Dictionary

11ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pag. 495.

- “jumbo” Online Etymology Dictionary.

- “jumbo–jet” Garzanti Linguistica

Sopra: un Boeing 747-400 della Qantas in volo a circa 11.000 m di quota fotografato dal suolo a Starbeyevo, Mosca (Sergey Kustov/Commons CC BY-SA 3.0).

(spec. a Milano) vettura tranviaria articolata composto da tre o più casse intercomunicanti, quindi molto più lungo e con capacità maggiore di un tram tradizionale. Il termine nasce a Milano nel 1971 come soprannome per le vetture serie 4800 della ATM entrate in servizio nel 1971 (foto sopra), così chiamate per analogia con il →jumbo–jet Boeing 747, aereo a grande capacità di passeggeri. Il termine →jumbo in inglese americano indica infatti una taglia nettamente sopra la media; probabilmente dal famoso elefante africano di nome “Jumbo” portato in America dal circo di P. T. Barnum nel 1882. Il soprannome “jumbotram” fu ereditato dai successivi modelli di tram articolati utilizzati dall’ATM di Milano (Serie 4900 del 1976, Serie 7000 del 2000; Ansaldobreda Sirio del 2002…) diventando per antonomasia il nome comune di questa tipologia di veicoli. Il jumbotram è l’equivalente tranviario dell’elettrotreno.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 202. ISBN 88–08–08878–2

- “jumbotram” Dizionari Repubblica.

Foto sopra: Tram ATM serie 4800 a Milano nell’agosto del 1984, il primo “jumbotram” (© K. Rasmussen/Commons).

(s.m. scritto anche lunapark) parco dei divertimenti, fiera; nome comune per parchi divertimenti all’aperto, sia stabili che itineranti, attrezzati con giostre (es. montagne russe, ruota panoramica, autoscontro, calcinculo e simili), attrazioni e chioschi.

Strani incontri, quelli che si fanno al luna park; luogo di divertimento ma anche di mistero.

Mantegazza, R. Una città per narrare, Roma: Meltemi, 2000.

Il Luna Park di Coney Island, 1905.

Oggi il termine luna park (detto anche fiera o giostre in italiano, funfair in inglese) è solitamente riferito ai parchi ad accesso libero dove si paga la singola attrazione (es. le fiere itineranti), quelli invece stabili e con un unico biglietto di ingresso sono detti parchi dei divertimenti o parchi a tema (in inglese amusement park o theme park).

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 221. ISBN 88–08–08878–2

- Pilat, Oliver, Jo Ranson, Sodom By the Sea: An Affectionate History of Coney Island, Garden City: Doubleday, Doran & Co., 1941.

- “luna park“, Vocabolario online Treccani.

- Zizi, Margherita “parchi dei divertimenti” Enciclopedia dei ragazzi. Roma: Treccani, 2006.

- Miller, Ron “In 1901, you could pay 50 cents to ride an airship to the Moon” io9, 31 Mag. 2012. Web. 26-1-2015

Foto in alto: MD Duran su Unsplash

sostituzione involontaria di un vocabolo con un altro di significato differente, ma casualmente somigliante. Un esempio di malapropismo abbastanza diffuso è “difendere a spatatrac“[1] anziché “a spada tratta“; dove spatatrac, variante di patatrac, è voce onomatopeica per qualcosa che cade rumorosamente (anche figurato)[2]

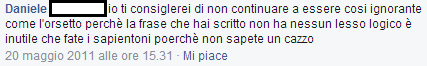

Esempio di malapropismo da Facebook: «la frase che hai scritto non ha nessun lesso logico» (lesso anziché nesso).

Raccolto da Francesco Bianchi nel blog il lesso logico.

Il malaproprismo è tipico di un registro popolare e dovuto da scarsa conoscenza della lingua: quando la sostituzione del vocabolo è un espediente retorico voluto si chiama invece paronimia.

Origine

Deriva dal nome di Mrs. Malaprop, personaggio della commedia del 1775 I rivali (The Rivals) del drammaturgo irlandese Richard Sheridan, a sua volta dall’espressione di lingua francese mal à propos, “a sproposito”. Il modo di parlare del personaggio di Mrs. Malaprop è infatti caratterizzato da questo tipo di errori: ad esempio, in una battuta, afferma di avere scarsa “affluenza”, anziché “influenza”, sulla nipote:

I am sorry to say, Sir Anthony, that my affluence over my niece is very small.

Purtroppo, Sir Anthony, la mia affluenza su mia nipote è molto poca.

The Rivals, scena II (1775)

In inglese

In inglese, lingua dalla cui il vocabolo deriva, si dice malapropism o malaprop. Esiste però anche il sinonimo Dogberryism di etimolgia simile: deriva dal personaggio di Dogberry della commedia di Shakespeare Molto rumore per nulla (Much Ado About Nothing) del 1599, che similmente a Mrs. Malaprop commette questo tipo di errori allo scopo di suscitare l’ilarità del pubblico. Nonostante la commedia di Shakespeare sia più recente di quella di Sheridan, il termine Dogberryism è attestato solo dal 1836 (Oxford English Dictionary), quindi più recente di malapropism (1826).

Altre lingue

Termini derivati dall’inglese malapropism si ritrovano anche in altre lingue:

- catalano: malapropisme;

- portoghese: malapropismo;

- spagnolo: malaproprismo;

- svedese: malaproprism;

- tedesco: (der) Malapropismus.

- “Malapropismo, quel vocabolo deforme” in Treccani Magazine, 17 maggio 2012. Web.

- Nanni, L. Glossario di metrica italiana, Padova: Libraria Padovana Editrice, 2000. pag. 26.

- Corbolante, L. “difendere a spatatrac” in Terminologia etc. Web.

- “Malaproprism” in Online Etymology Dictionary Douglas Harper. Web.

(sost. e agg.) protesta da parte di membri di una comunità locale contro opere di interesse pubblico sul proprio territorio, ma che non si opporrebbero se la stessa opera fosse realizzata altrove; per estensione chi vi partecipa o ne sostiene la causa («I nimby sono dappertutto.» Repubblica, 2007[1]). Come aggettivo indica la correlazione con tali proteste (es. «gruppo nimby»):

La stessa Italia dove gli specchi ustori furono inventati non vuole questa fonte di energia pulita perché gli specchi — asseriscono i comitati nimby — «devasteranno il nostro territorio»

Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2020.[2]

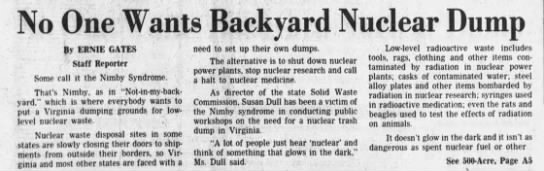

Attestato in italiano dal 1991,[3] il termine nimby è nato in inglese nel 1980 circa nell’ambito delle discussioni sull’energia nucleare (→no grazie) e in particolare sullo stoccaggio dei rifiuti radioattivi: deriva dall’acronimo dell’espressione Not In My Back Yard, “non nel mio giardino”,[4] attribuita a Walter Rodger dell’American Nuclear Society.[5][6] Quest’ultima compare per la prima volta sulla carta stampata nel febbraio del 1980 in un articolo sulla rivista Environmental Views (Alberta, Canada):

da Environmental Views, 1980.[7]

Nella sua forma acronimistica nimby si trova invece nel giugno successivo in una articolo di Enrie Gates sul quotidiano locale Daily Press di Newport News in Virginia (USA), nel quale si legge: «Some call it the Nimby Syndrome. That’s Nimby, as in “Not-in-my-back-yard.”»[8]

La prima apparizione del termine nimby è sul quotidiano della virginia Daily Press del 29 giugno 1980.

Alla diffusione dell’espressione not in my back yard/nimby contribuì anche il politico britannico Nicholas Ridley, barone Ridley di Liddlesdale (1929-1993), che fu segretario di Stato del partito conservatore per l’ambiente nel Regno unito dal 1987 al 1989.

Effetto nimby

Il termine nimby si riferisce all’opposizione alla realizzazione di un’opera o un’infrastruttura (ad es. una discarica, un impianto, un’arteria stradale o ferroviaria, una struttura di accoglienza), della quale può pure essere riconosciuta l’utilità generale, ma che non si vuole sia realizzata nel proprio territorio perché considerata una minaccia alla salute, alla sicurezza o un danno sociale, economico e/o ambientale al proprio quartiere, città o area geografica. Le proteste nimby chiedono quindi che l’opera sia fatta altrove, “non nel mio giardino”, va da sé però che l’altrove è sempre il back yard di qualcun altro e ciò rende molto difficile o impossibile trovare una collocazione unanimemente accettata se non a costi di compensazione elevati: si parla in questo caso di “effetto nimby“. Per estensione ed analogia, il termine nimby si usa per descrivere l’atteggiamento ipocrita di chi sostiene una proposta, ma si oppone quando la sua realizzazione richieda a sé stesso un sacrificio (ad esempio la raccolta differenziata o l’aumento della tassazione).

L’atteggiamento opposto, ossia l’apertura delle comunità locali che mostrano interesse ai vantaggi per la collettività derivanti dalla vicinanza di tali opere e mantengono un dialogo con le istituzione, è detto wimby, “welcome in my back yard” (benvenuti nel mio giardino) o pimby, “please in my back yard” (per favore nel mio giardino), acronimi evidentemente ricalcati sul modello di nimby.

- [1]Ricci in Repubblica, 30/11/2007 (op. cit.)↩

- [2]Giliberto, Jacopo “Il solare termodinamico chiude. La guerra persa con burocrazia e comitati” in Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2020. Web.↩

- [3]Repubblica del 1° agosto 1991, p. 30, Mercurio-Cultura (Vittorio Zucconi), cit. in Treccani (op. cit.)↩

- [4]La parola backyard (o back yard) indica il “giardino (o cortile) sul retro”, quello più privato; per estensione il circondario, il vicinato o un territorio considerato familiare (cfr. “backyard” in Word Reference”)↩

- [5]Neologismi, 2008 (op. cit.)↩

- [6]Douglas Harper (op. cit.)↩

- [7]“Hazardous Waste” in Environmental Views. Alberta Environment, febbraio-marzo 1908. Vol. 2, nº 6, pag. 5. ISSN 0701-9637 ↩

- [8]Daily Press, Newport News, Virginia; 29 giugno 1980. Pag. 1. ↩

- “nimby” in Neologismi. Treccani, 2008. Web.

- “effetto Nimby” in Dizionario di Economia e Finanza. Treccani. Web.

- “nimby, effetto” in Lessico del XXI secolo (2013). Treccani. Web.

- “nimby” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web.

- “nimby” in Online Etymology Dictionary. Mirriam Webster. Web.

- “Pimby, la medaglia verde” in Repubblica, 30/11/2007. Pag. 37.

- Viola, A. “Infrastrutture, ecco chi le blocca” L’Espresso, 6/3/2012.

Foto in alto: Niekverlaan / Pixabay