sostantivo: militante dei Nuclei Armati Proletari (NAP), organizzazione terroristica di estrema sinistra italiana attiva dal 1974 al 1977 soprattutto nel meridione; come aggettivo: che agisce o ha luogo nell’abito dei Nuclei Armati Proletari (es. “propaganda nappista“).

Presunto “nappista” arrestato

La Stampa, 3/6/1975. pag. 11

Questi compagni si sono costruiti una loro immagine delle nappiste

Care compagne cari compagni. Lettere a Lotta Continua (1978) pag. 186

Deriva dall’acronimo N.A.P. (Nuclei Armati Proletari) con il suffisso –ista, che si trova frequentemente in “nomi d’agente” relativi ad individui che svolgono una attività (es. antennista, barista) o professano l’appartenenza ad una ideologia (es. comunista, femminista). In particolare, il termine nappista nacque probabilmente sulla falsariga di brigatista, nome comune del militante delle Brigate Rosse.

Firenze: dazibao dei N.A.P. che invitavano al funerale di Luca Mantini, nappista ucciso dai Carabinieri il 29 ottobre 1974 durante un tentativo di rapina.

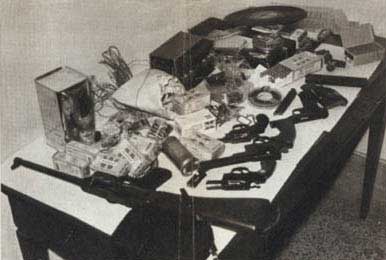

Armi e materiali ritrovati dalle forze dell’ordine in un covo nappista (anni ’70).

Foto in alto: «giudici attenti», scritta murale dei NAP (Italia, anni ’70).

Il “nappismo” greco (XIX secolo)

Pur non avendo nulla a che vedere con gli anni di piombo italiani, il termine nappista era già utilizzato dalla stampa italiana durante il XIX secolo in riferimento agli appartenenti al cosiddetto “partito nappista” greco o “partito russo”, quelli cioè «che si eran sempre mostrati ostili al re e favorevoli alla Russia» (1854)[1] Il partito nappista greco, populista, conservatore e filorusso, in opposizione al re Ottone perseguiva l’idea di ristabilire in Grecia un governo cristiano ortodosso:

Metaxì,[2] oriondo da una distinta famiglia jonia, è tenuto come il capo del così detto partito nappista o russo, le cui tendenze sono piuttosto religiose che politiche, ed il quale poco non ha contribuito a preparare ed operare l’ultima rivoluzione…

Gazzetta di Parma, 1 gennaio 1843, pag. 412

In questo caso il termine nappista (in inglese: napist) derivò dal nome greco del partito, Napaíon, la cui origine è incerta (v. Frary, op. cit.). Secondo la Histoire diplomatique de la Grece de 1821 a nos jours (1925–26) dello storico francese Edouard Driault ebbe origine dall’acronimo N.A.P. che qui significava “Nicholas[3] Autocrate di Russia”: la “P” starebbe appunto per Russia, che in greco si scrive “Ρωσία” e in russo “Росси”. La lettera “R” dell’alfabeto greco e cirillico, rassomigliante alla “P” di quello latino, sarebbe stata interpretata dagli inviati stranieri come una “P” e da ciò “nappismo” (in inglese napism). Lo storico greco Karolidis invece sostiene che derivi da una figura mitologica chiamata Napas o da un imperatore anch’egli di nome Napas nominato da Plinio e Diodoro. John Anthony Petropulos in Politics and Statecraft in the Kingdom of Greece, 1833-1843 (1968) ipotizza che il Napas che ispirò il nome del partito fosse invece un attivista russofilo dal carattere piuttosto irascibile.

- [1]Rovani, Giuseppe Storia della Grecia negli ultimi trent’ anni, 1824-1854, in continuazione a quella di Pouqueville. Milano: Libreria Ferrario, 1854. Pag. 333.↩

- [2]Metaxì: Andreas Metaxas, leader del partito nappista.↩

- [3]Nicholas: Nicola I Romanov, imperatore di Russia dal 1825 al 1855. Alla sua morte, l’Impero russo aveva raggiunto il culmine storico della sua espansione↩

- Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984. Torino: Loescher Editore, 1986. Pag. 117.

- Frary, Lucin J. Russia and the Making of Modern Greek Identity, 1821-1844. OUP Oxford, 2015. Pag. 86.

(sost. e agg.) protesta da parte di membri di una comunità locale contro opere di interesse pubblico sul proprio territorio, ma che non si opporrebbero se la stessa opera fosse realizzata altrove; per estensione chi vi partecipa o ne sostiene la causa («I nimby sono dappertutto.» Repubblica, 2007[1]). Come aggettivo indica la correlazione con tali proteste (es. «gruppo nimby»):

La stessa Italia dove gli specchi ustori furono inventati non vuole questa fonte di energia pulita perché gli specchi — asseriscono i comitati nimby — «devasteranno il nostro territorio»

Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2020.[2]

Attestato in italiano dal 1991,[3] il termine nimby è nato in inglese nel 1980 circa nell’ambito delle discussioni sull’energia nucleare (→no grazie) e in particolare sullo stoccaggio dei rifiuti radioattivi: deriva dall’acronimo dell’espressione Not In My Back Yard, “non nel mio giardino”,[4] attribuita a Walter Rodger dell’American Nuclear Society.[5][6] Quest’ultima compare per la prima volta sulla carta stampata nel febbraio del 1980 in un articolo sulla rivista Environmental Views (Alberta, Canada):

da Environmental Views, 1980.[7]

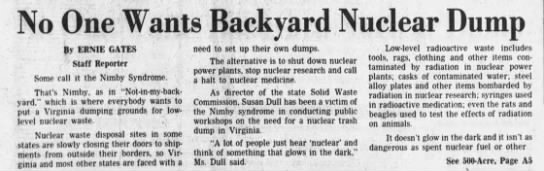

Nella sua forma acronimistica nimby si trova invece nel giugno successivo in una articolo di Enrie Gates sul quotidiano locale Daily Press di Newport News in Virginia (USA), nel quale si legge: «Some call it the Nimby Syndrome. That’s Nimby, as in “Not-in-my-back-yard.”»[8]

La prima apparizione del termine nimby è sul quotidiano della virginia Daily Press del 29 giugno 1980.

Alla diffusione dell’espressione not in my back yard/nimby contribuì anche il politico britannico Nicholas Ridley, barone Ridley di Liddlesdale (1929-1993), che fu segretario di Stato del partito conservatore per l’ambiente nel Regno unito dal 1987 al 1989.

Effetto nimby

Il termine nimby si riferisce all’opposizione alla realizzazione di un’opera o un’infrastruttura (ad es. una discarica, un impianto, un’arteria stradale o ferroviaria, una struttura di accoglienza), della quale può pure essere riconosciuta l’utilità generale, ma che non si vuole sia realizzata nel proprio territorio perché considerata una minaccia alla salute, alla sicurezza o un danno sociale, economico e/o ambientale al proprio quartiere, città o area geografica. Le proteste nimby chiedono quindi che l’opera sia fatta altrove, “non nel mio giardino”, va da sé però che l’altrove è sempre il back yard di qualcun altro e ciò rende molto difficile o impossibile trovare una collocazione unanimemente accettata se non a costi di compensazione elevati: si parla in questo caso di “effetto nimby“. Per estensione ed analogia, il termine nimby si usa per descrivere l’atteggiamento ipocrita di chi sostiene una proposta, ma si oppone quando la sua realizzazione richieda a sé stesso un sacrificio (ad esempio la raccolta differenziata o l’aumento della tassazione).

L’atteggiamento opposto, ossia l’apertura delle comunità locali che mostrano interesse ai vantaggi per la collettività derivanti dalla vicinanza di tali opere e mantengono un dialogo con le istituzione, è detto wimby, “welcome in my back yard” (benvenuti nel mio giardino) o pimby, “please in my back yard” (per favore nel mio giardino), acronimi evidentemente ricalcati sul modello di nimby.

- [1]Ricci in Repubblica, 30/11/2007 (op. cit.)↩

- [2]Giliberto, Jacopo “Il solare termodinamico chiude. La guerra persa con burocrazia e comitati” in Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2020. Web.↩

- [3]Repubblica del 1° agosto 1991, p. 30, Mercurio-Cultura (Vittorio Zucconi), cit. in Treccani (op. cit.)↩

- [4]La parola backyard (o back yard) indica il “giardino (o cortile) sul retro”, quello più privato; per estensione il circondario, il vicinato o un territorio considerato familiare (cfr. “backyard” in Word Reference”)↩

- [5]Neologismi, 2008 (op. cit.)↩

- [6]Douglas Harper (op. cit.)↩

- [7]“Hazardous Waste” in Environmental Views. Alberta Environment, febbraio-marzo 1908. Vol. 2, nº 6, pag. 5. ISSN 0701-9637 ↩

- [8]Daily Press, Newport News, Virginia; 29 giugno 1980. Pag. 1. ↩

- “nimby” in Neologismi. Treccani, 2008. Web.

- “effetto Nimby” in Dizionario di Economia e Finanza. Treccani. Web.

- “nimby, effetto” in Lessico del XXI secolo (2013). Treccani. Web.

- “nimby” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web.

- “nimby” in Online Etymology Dictionary. Mirriam Webster. Web.

- “Pimby, la medaglia verde” in Repubblica, 30/11/2007. Pag. 37.

- Viola, A. “Infrastrutture, ecco chi le blocca” L’Espresso, 6/3/2012.

Foto in alto: Niekverlaan / Pixabay