1 – Stig Tøfting, nel Randers FC, si prende l’ennesima ammonizione della sua carriera al 65′ della partita contro il FC København al Parken Stadium di Copenaghen il 13-05-2007. La partita fu vinta 1-0 dal FCK (dettagli).

Ci sono calciatori che lasciano il segno nella storia per la loro bravura come Pelé; altri sono venerati per essere campioni dentro e fuori dal campo di calcio come Cruijff; altri ancora sono noti per avere un talento purissimo ma si attirano feroci critiche per la loro condotta extra-sportiva come Maradona. Poi c’è lui, che non è un campione e che finisce sempre sui giornali per le sue “bravate”: Stig Tøfting.

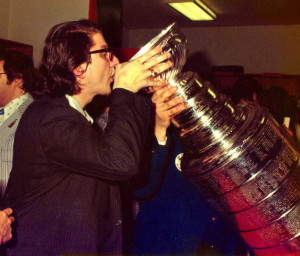

Tøfting è nato a Hørning (Danimarca) il 14 agosto del 1969. Centrocampista difensivo tutto fiato, corsa e aggressività ha diviso la sua carriera principalmente nei club della massima serie danese anche se non sono mancate stagioni giocate in Bundesliga, con l’Amburgo, e in Premier League con il Bolton. Non è stato certo un calciatore spettacolare, quindi il suo nome non è salito mai alla ribalta se non quando ha giocato con la sua nazionale nei campionati internazionali. In quelle occasioni non si poteva fare a meno di notarlo: un “pitbull”, anzi un “bulldog” come è stato spesso chiamato, che correva per tutto il campo a raccogliere palloni. Il trio “Gialappa’s Band” nei suoi programmi radiofonici lo notò e lo elevò al rango di idolo facendone un tormentone. Lo stesso allenatore della nazionale danese lo definì “un tosaerba”; è stato anche paragonato ad Attila perché dove passava lui non ricresceva più il manto erboso. Nonostante non abbia mai fatto tanti complimenti nel giocare, Tøfting in nazionale ha raccolto diversi ammonizioni ma mai un’espulsione. Dopo il mondiale di Corea e Giappone del 2002 dà l’addio alla nazionale danese. Ha tentato anche un’avventura nel calcio cinese ma poi è tornato in Danimarca dove ha concluso la sua carriera calcistica. Il Tøfting calciatore è l’idolo di tutti coloro che non hanno i piedi buoni ma cercano di compensare con la grinta e il carattere. La grinta di Tøfting è una medaglia ma come tutte le medaglie ha un rovescio.

2 – “Hell’s Angels” danesi a Copenaghen, nel 2011.

In gioventù infatti Stig era membro della banda degli “Hell’s Angels”, con cui una leggenda metropolitana narra rimase invischiato in una sparatoria e in una rapina ad una gioielleria; la stessa leggenda vuole che il bottino sia stato poi fuso in lingotti d’oro e portato in Germania. Nel 1999 Tøfting ebbe un diverbio con un giovane di 24 anni in una discoteca della cittadina di Aarhus, nel cui club ha giocato gran parte della carriera: il malcapitato finì all’ospedale, con una prognosi di tre settimane, e Tøfting fu condannato a 20 giorni con la condizionale. Nel 2002 nel ritiro della nazionale danese per scherzo lanciò dei cubetti di ghiaccio contro il suo compagno Jesper Grønkjaer che non apprezzò lo scherzo ed ebbe da ridire; Tøfting per tutta risposta lo stese a calci e pugni. Dopo l’eliminazione dal mondiale nippo-coreano, la squadra danese si ritrovò in un locale di Copenaghen per festeggiare tutti insieme l’addio alla nazionale di Tøfting. I calciatori fecero baldoria e alzarono troppo la voce, soprattutto Tøfting fino a che il proprietario del locale non lo rimproverò; Tøfting rispose spaccandogli la fronte con una testata e già che c’era picchiò anche lo chef accorso in aiuto. Il gesto costò a Tøfting quattro mesi di carcere e il licenziamento dal Bolton, ma per lo meno le sue scuse sono state accettate dalle vittime. Nel 2004 arrivò alle mani con un pedone che gli aveva mostrato incautamente il dito medio dopo un diverbio stradale. Sempre nel 2004 alla cena di Natale organizzata dal Club, di nuovo l’Aarhus, picchiò i suoi compagni di squadra: altro licenziamento. A furia di picchiare a destra e a manca Stig decise di cimentarsi nel pugilato: nel 2008 affrontò, in un match di beneficenza, Renè Dif, ex-cantante degli Aqua,[1] in un incontro molto combattuto e finito in parità; successivamente affrontò Sidney Lee, noto personaggio della tv danese, mandandolo K.O. dopo 7 secondi.[2]

3 – il centro di Hørning (Skanderborg, Danimarca)

Nonostante le sue bravate l’affetto popolare verso Stig non viene mai meno. Nel 2000 Tøfting decise di aprire un locale a Hørning ma il sindaco della città gli negò la licenza per via dei suoi trascorsi con gli Hell’s Angels, che negli anni ’90 si erano fatti conoscere anche in Danimarca per i violenti scontri armati con i rivali “Bandidos MC” in quella che è ricordata come la “Grande Guerra Biker del Nord” (1994-1997). Stig non si arrese e si candidò a sindaco; la sua candidatura ottenne talmente tanti consensi che aveva praticamente la vittoria in tasca. Il nostro Attila non era però interessato alla politica e poco prima delle elezioni si ritirò per lasciar spazio ad un altro candidato che venne eletto e gli concesse la licenza. Sulla vicenda Stig dichiarò: «Voglio lottare per i diritti dei piccoli uomini. Non dobbiamo essere comandati». Nel 2002 pubblicò la sua biografia con il titolo No Regrets (“nessun rimpianto”), come il tatuaggio a caratteri cubitali che porta sull’addome e che rappresenta la sua semplice filosofia di vita.[3]

Se vi state chiedendo come un personaggio del genere, che qualcuno non esiterebbe a definire un delinquente o nel migliore dei casi un personaggio losco, possa avere tanta popolarità, la risposta potrebbe risiedere nella storia personale di Tøfting. Stig aveva infatti tredici anni quando, tornando a casa dagli allenamenti nelle giovanili dell’Aarhus, trovò i corpi senza vita dei suoi genitori: il padre aveva ucciso la madre e si era poi tolto la vita. Tøfting crebbe con la nonna, continuò a coltivare la passione per il calcio e si guadagnava da vivere lavorando come addetto agli elevatori; successivamente venne promosso in prima squadra diventando così un giocatore professionista. La sorte però dopo aver colpito il Tøfting ragazzo decise di colpire anche il Tøfting adulto: nel 2003 il suo quartogenito, Jon, morì dopo appena tre settimane di vita per colpa di una meningite. Tutto questo è Stig Tøfting e, piaccia o non piaccia, resta l’idolo di una generazione.

Note

- [1]Spezzoni dell’incontro sono visibili su Youtube (a questo link).↩

- [2]Visibile su Yotube (a questo link)↩

- [3]Il libro è, ad oggi, disponibile solo in lingua danese↩

Bibliografia e fonti

- Hoult, Nick. (en) “Tofting charged with cafe assault.” The Guardian [Londra] 25 giugno 2002.

- Bradsted, Jesper. (da) “Stig Tøfting smidt ud af AGF.” Berlingske. 8 Dec. 2004. Web. 3 Nov. 2013.

- Dore, Marco. “L’ uomo quadrato.” La gazzetta dello Sport [Milano] 12 febbraio 2005.

- Mancini, Gabriella. “Gialappa’s, ride il telefono.” La gazzetta dello Sport [Milano] 8 Giugno 2006, sez. Calcio. La Gazzetta dello Sport.it. Web. 3 Nov. 2013.

- Richter, Ken. (da) “Stig Tøfting: Ikke første gang der sker noget tragisk i familien.”BILLED-BLADET, Danmarks royale ugeblad. Billed Bladet, 10 sett. 2011. Web. 3-11-2013.

- “Picchia lo chef viene arrestato.” La Repubblica [Roma] 25 giugno 2006, sez. Sport.

- (da) “Stig Tøfting.” Dansk Boldspil-Union. Web. 3-11-2013.

- (en) “World Soccer: Stig Tofting World Cup Profile” CNN Sports Illustrated. CNN/Sports Illustrated, 12 Mar. 2002. Web. 3-11-2013.

Immagini

- foto: Pechke. Copenaghen, 13-5-2007 [PD] via Commons

- foto: M. L. Avery Copenaghen, 23-6-2011 [CC-BY-SA-2.0] via Flickr

- foto: Jan Pešula. Hørning, 30-6-2010 [PD] via Commons

1 – Lo stadio di Fenway Park a Boston.

La gente si chiede dov’è la palla. Un ritardo leggerissimo, il tempo che si ferma, una pausa che dura una frazione di secondo. E Cotter in piedi nella sezione 35 guarda la palla che viene nella sua direzione. Resta folgorato. Perde di vista la palla quando oltrepassa le prime gradinate e pensa che atterrerà nella tribuna superiore. Ma prima che riesca a sorridere o a gridare o a dare una botta sul braccio del vicino. Prima che il momento possa travolgerlo, la palla ricompare, con le cuciture che roteano visibilmente tanto è vicina, e rimbalza di sbieco sul pilone – mani che balenano dappertutto…

Don DeLillo, Underworld (1997)

Diciamolo: il baseball, con i suoi ritmi rilassati e quelle strane regole, è piuttosto anomalo nel panorama degli sport di squadra.[1] Ed è forse quello meno capito dagli italiani che ormai — complici le Olimpiadi — seguono anche sport in precedenza semisconosciuti come il curling,[2] ma faticano ancora a comprendere i tempi e le meccaniche di gioco del ben più diffuso baseball. Proviamo allora a spiegare il funzionamento di questo sport affascinante.

Il gioco

Iniziamo dal campo di gioco. È fondamentalmente delimitato da due linee perpendicolari a “V”, dette linee di foul, che avendo come vertice la Casa Base si protraggono fino ai limiti dello stadio dove la linea è sostituita da un palo; il terreno valido è quindi quello all’interno di esse. Virtualmente il campo da baseball può essere infinito: esiste una dimensione minima da rispettare ma non esiste una dimensione massima. All’interno delle linee di foul il campo è suddiviso in due zone: il campo interno, comunemente conosciuto come “diamante”, ovvero un rombo a cui angoli sono poste le basi (una delle quali è sempre la Casa Base).

2 – Un campo da baseball.

Per campo esterno invece si identifica la porzione che va dalla terra rossa (detta infield), che circonda la parte superiore del diamante, comprende il manto erboso (detto outfield) e arriva fino alla warning track, detta così perché essendo una pista in terra battuta, e non in erba, serve come avviso ai giocatori che sono vicini alla recinzione (chi si trova in questa parte del campo infatti starà giocando in difesa e avrà lo sguardo rivolto al cielo per catturare la palla). Al centro del diamante è posto invece il “monte di lancio”, ovvero il dosso sul quale deve posizionarsi il lanciatore; alla destra e alla sinistra della Casa Base sono invece presenti dei rettangoli detti box del battitore dove appunto lo stesso si posiziona a seconda che sia destrorso o mancino; dietro i box del battitore è presente un altro rettangolo, o box, in cui si posiziona il ricevitore. Descritto il campo da gioco, affrontiamo ora le regole fondamentali. Una partita di baseball prevede minimo nove sessioni dette inning al termine dei quali se il risultato è in parità si prosegue ad oltranza finché una delle due squadre non conclude un inning in vantaggio. Non esistono limiti di tempo per una partita. Ogni inning è composto da due fasi: la prima fase, detta “parte alta dell’inning“, vede sempre la squadra di casa giocare in difesa e gli ospiti in attacco; la seconda fase, detta “parte bassa dell’inning“, vede i ruoli invertiti. Pertanto ad inizio partita la squadra di casa posizionerà sul campo nove giocatori:

- il lanciatore, detto pitcher; sul monte di lancio;

- il ricevitore, detto catcher; nel box a lui dedicato dietro la Casa Base;

- un giocatore per ognuna delle due basi laterali del diamante (detti first baseman e third baseman);

- due giocatori alla destra e a alla sinistra del vertice alto del diamante (quello tra prima e seconda base è detto second baseman, mentre quello tra seconda e terza base è detto shortstop);

- tre giocatori nell’outfield detti left fielder, center fielder e right fielder a seconda di dove si posizionano.

3 – schieramento sul campo della difesa:

- lanciatore

- ricevitore

- prima base

- seconda base

- terza base

- interbase

- esterno sinistro

- esterno centrale

- esterno destro

La squadra ospite invece inizierà la partita con un solo giocatore in campo: il battitore in Casa Base. L’obiettivo del battitore, cioè del giocatore che impugna la mazza da baseball, è di intercettare i lanci del pitcher della squadra avversaria. Se ci riesce, corre a “conquistare” la prima base, ed eventualmente quelle successive. I battitori che riescono a raggiungere la base salvi, cioè senza essere eliminati, diventano “corridori”. Ognuno dei corridori che tocca tutte le basi e riesce a raggiungere la Casa Base conquista un punto. L’obiettivo della squadra in attacco è quindi che il battitore diventi corridore e che i corridori avanzino, mentre quello della squadra avversaria è ovviamente impedire che ciò avvenga.

4 – Il lancio della palla o “pitching”: il lanciatore è dei Cincinnati Reds (2004).

Il ruolo primario nella squadra in difesa spetta al lanciatore, coadiuvato dal ricevitore che deve agguantare i suoi lanci (e che suggerisce la direzione in base ai punti deboli del battitore): se riesce a ottenere tre strike validi il battitore è eliminato. Per ottenere uno strike valido la palla deve raggiungere, senza essere colpita, quel rettangolo immaginario situato sopra il piatto di Casa Base e che va, in altezza, dalla parte bassa delle ginocchia fino al petto del battitore. Tuttavia lo strike è valido anche nei casi in cui non raggiunge l’area valida ma il battitore gira “a vuoto” la mazza (swinging and miss), oppure se la colpisce e la manda oltre le linee di foul: quest’ultimo caso vale solo se non si tratta del terzo e definitivo strike, teoricamente quindi un battitore può lanciare palle in foul all’infinito. Il terzo strike è comunque valido se la palla finisce in foul a seguito di un bunt, cioè di una palla intenzionalmente smorzata. Il bunt è infatti una tattica che utilizzano i battitori per battere la palla con poca forza facendola rotolare poco lontano da Casa Base costringendo così la difesa a una manovra difficile. Se invece la palla non finisce in zona strike e il battitore non gira la mazza si parla di ball: al quarto ball il battitore conquista di diritto la prima base e spinge eventualmente in seconda base il corridore già presente.

5 – Tipica disposizione: (dall’alto) lanciatore, battitore, ricevitore. Quello dietro a tutti, in primo piano, è l’arbitro di casa base o arbitro capo.

Quando tre attaccanti sono eliminati finisce la fase d’attacco e le squadre si invertono i ruoli. Compito degli altri sette uomini che giocano in difesa è invece raccogliere la palla in caso di battuta valida e rilanciarla verso la base non ancora conquistata dall’avversario in modo da eliminare il corridore. A questo proposito c’è una distinzione da fare: la regola precedente vale se la corsa del corridore verso la base è obbligata cioè dovuta al fatto che il battitore ha colpito la palla; infatti il battitore deve avanzare verso la prima base e avanzando costringe i corridori eventualmente presenti ad avanzare a loro volta. Se però il corridore avanza di sua iniziativa (ad esempio anziché avanzare di una base tenta di conquistarne anche una seconda) per essere eliminato deve essere toccato dal difensore con il guantone contenente la palla o con la palla stessa (questa manovra viene detta tag). Se la palla viene presa “al volo” il battitore è eliminato direttamente (si parla in questi casi di fly out). Il regolamento prevede che finché la palla non è in gioco, cioè non è stata lanciata dal pitcher, il corridore deve trovarsi a contatto con la base conquistata nella giocata precedente. I corridori molto veloci tentano però di avvicinarsi alla base da conquistare ancor prima che il pitcher effettui il lancio; è una manovra rischiosa perché il pitcher può tentare in qualunque momento il pick-off: ovvero anziché lanciare la palla verso il battitore, la lancia verso la base su sui dovrebbe essere il corridore; se il difensore riceve la palla prima che il corridore sia riuscito a tornare a contatto con la base, il corridore è eliminato. Non si può ovviamente non parlare del cosiddetto “fuoricampo”, il cui termine originale è in realtà home run: se il battitore lancia la palla entro le linee di foul ma oltre la warning track i difensori sono impossibilitati a recuperarla; il battitore e i corridori eventualmente presenti possono così raggiungere tranquillamente la Casa Base conquistando ognuno un punto[3]. Il baseball nonostante la tendenza all’infinito ha però un curiosa regola, anche se non sempre applicata nei vari campionati, la cosiddetta “Regola Mercy” (o della “manifesta superiorità”): nei casi in cui la differenza di punti tra le due squadre sia maggiore, o uguale, a 10 punti dal 7º inning in poi, la partita si conclude anticipatamente per manifesta superiorità.

Storia

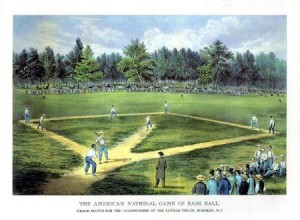

6 – Una litografia del 1866 raffigurante il primo incontro di baseball agli “Elysian Fields” di Hoboken, New Jersey.

Se giunti a questo punto vi stiate chiedendo chi mai ha potuto pensare uno sport del genere sappiate che la questione non è cosi facile: le origini del baseball sono infatti incerte. A quanto pare tracce di un gioco chiamato baseball si hanno in Inghilterra durante il Settecento; una citazione del baseball si ha nel romanzo L’abbazia di Northanger di Jane Austen, pubblicato postumo nel 1818. Sul debutto nel continente americano si ha invece una diatriba tra canadesi e statunitensi: i canadesi sostengono che la prima partita “americana” di baseball si sia tenuta a Beachville, nell’Ontario, nel 1838; i statunitensi sostengono invece che lo sport sia stato inventato da Abner Doubleday, futuro eroe di guerra, nel 1839 a Cooperstown (sede, non a caso, della “Hall of Fame” del baseball statunitense). A perorare questa tesi fu, agli inizi del Novecento, Albert Spalding, giocatore professionista e noto produttore di articoli sportivi. Molti obiettano che in realtà Spalding non fece che ricostruire una storia “su misura”: un gioco nato nello stato di New York per opera di un eroe di guerra statunitense. In compenso non ci sono dubbi su chi abbia fondato il baseball moderno: le prime regole scritte del gioco vengono pubblicate a Manhattan nel 1845 per opera di Alexander Cartwright. Ventiquattro anni dopo nasceranno i Cincinnati Red Stockings, la prima squadra di baseball professionistica; nel 1903 si tennero le prime World Series (le finali del campionato americano). Se vi siete interessati a questo sport non vi resta che vedere una partita del campionato più famoso del mondo: la Major League Baseball. Le occasioni non vi mancheranno dato che nella regular season (che si svolge da Aprile a Settembre) ogni squadra gioca 162 partite. D’altronde è pur sempre uno sport che tende a infinito.

Il baseball nell’arte

Il baseball in America è molto più che uno sport: è una vera a propria cultura, uno stile, è la memoria del paese, icona di democrazia e di valori.[4] Oltre ad accendere folle di appassionati, ha ispirato innumerevoli poeti e scrittori americani: possiamo citare ad esempio Walter Patrick Kinsella (Shoeless Joe, 1982), Charles Bukowski (nei New Poems

, 2003), Don Delillo (in Underworld

, 1997), Bernard Malamud (ne Il migliore

, 1954), John Fante (in 1933. Un anno terribile

, 1985), Paul Auster (in Sunset Park

, 2010).

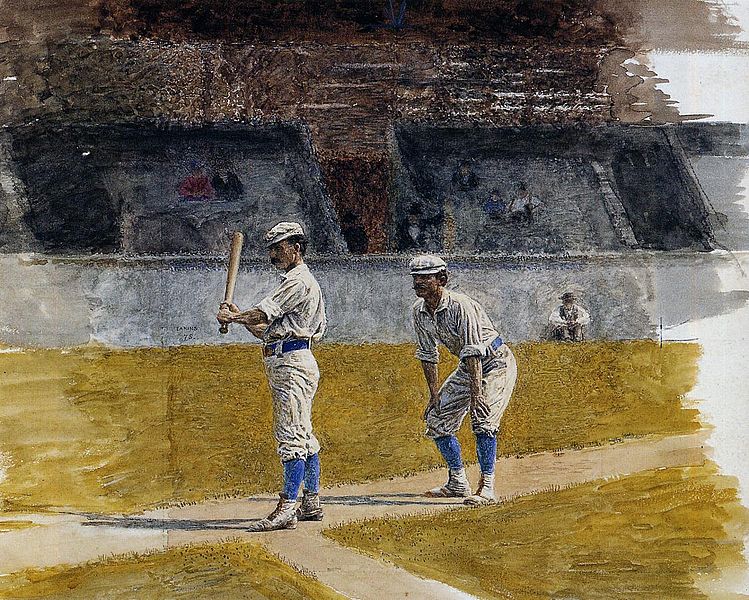

8 – “Baseball Players Practicing”. Thomas Eakins, acquerello, 1875.

Rhode Island School of Design Museum of Art

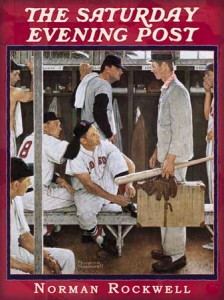

9 – “The Rookie”, di Norman Rockwell: illustrazione per la copertina del Saturday Evening Post del 2 marzo 1957

(© Curtis Publishing)

Ma il baseball non poteva certo limitarsi alla letteratura: la sua estetica anacronistica, sospesa nel tempo, ben si prestava infatti al realismo pittorico americano. Già nel XIX secolo Thomas Eakins (1844-1916) dedicò allo sport un famoso acquerello, intitolato Baseball Players Practicing (sopra). Una palla del tipo usato in questo gioco compare accanto al ragazzino ritratto da George Luks (1867-1933, anch’egli realista e disegnatore, tra l’altro, della celebre striscia a fumetti Yellow Kids dal 1896 al 1898) nel dipinto Boy with baseball del 1925 circa. Le donne non sono certo esenti dal fascino del baseball, cui ad esempio la pittrice statunitense Elaine de Kooning (1918-1989), esponente dell’espressionismo astratto, dedicò la tela baseball players (1953). Il baseball fu elevato ad icona della pop art nientemeno che da Andy Wharol: il soggetto di una delle sue prime serigrafie, baseball (1963), fu il giocatore Roger Maris mentre batte un home run. Ma le opere che più arrivarono nelle case degli americani furono le copertine del Saturday Evenign Post realizzate dall’illustratore Norman Rockwell (1894 -1978), che amava ritrarre scene di baseball (fu anche tra i primi a disegnare il Babbo Natale come oggi lo conosciamo). Molto probabilmente la raffigurazione del baseball più popolare nel mondo è però nelle celeberrime strisce Peanuts di Charles Shultz, pubblicate dal 1950 al 2000. I personaggi giocano abitualmente -e con scarsi risultati- con questa formazione:

- Charlie Brown: lanciatore e manager;

- Schroeder: ricevitore;

- Shermy: prima base;

- Linus: seconda base;

- Pig-Pen: terza base;

- Snoopy: interbase;

- Patty (o Replica): esterno sinistro;

- Frieda (o Eudora): esterno centro;

- Lucille Van Pelt (Lucy): esterno destro;

- Piperita Patty gioca in un’altra squadra, che dirige, e con la quale invece non perde mai una partita.

Dizionario del baseball

- ball: un tiro che non va in strike senza che il battitore giri la mazza

- baseman: (base) è il giocatore che difende una base.

- bullpen: è la panchina separata per i lanciatori e per i loro specifici lanciatori (solo nella Major League Baseball).

- bunt: una battuta volutamente smorzata per costringere la difesa a una manovra difficile.

- catcher: è il giocatore che riveste il ruolo di “ricevitore”.

- dugout: è la “panchina” del baseball.

- extrainning: sono i “tempi supplementari”, quando la partita finisce in parità.

- fielder: un difensore nel campo esterno.

- fly out: quando la palla viene presa “al volo”, causando l’eliminazione del battitore.

- foul: battuta non valida.

- home run: un tiro oltre la warning track ma all’interno delle linee di foul.

- infield: la parte del campo esterno in terra rossa, che circonda la parte superiore del “diamante”.

- inning: è una delle sessioni (minimo nove) in cui è suddivisa una partita.

- outfield: (campo esterno) il manto erboso che si estende fino alla warning track.

- pick-off: lancio della palla, da parte del pitcher, verso la base anziché verso il battitore allo scopo di eliminare un corridore.

- pitcher: è il giocatore che riveste il ruolo di “lanciatore”.

- runner: corridore.

- shortstop: (interbase) è il giocatore che sta in difesa tra la seconda e la terza base.

- strike: battuta valida ai fini del punteggio.

- swinging and miss: quando il battitore gira a vuoto la mazza mancando la palla.

- tag: eliminazione di un corridore mediante tocco con la palla o con il guantone.

- warning track: linea tracciata sul terreno per avvisare i giocatori che si stanno per schiantare contro la recinzione a fine campo.

Note

- [1]“Baseball: le World Series, San Francisco e Texas nello sport più ignorato dagli italiani.” Panorama. Mondadori, 28 ottobre 2010. Web.↩

- [2]Bianchini, A. “Ghiaccio, pietre e spazzolone il curling sbarca all’’Idroscalo” IlGiornale.it. 29 Marzo 2008. Web.↩

- [3]come riepilogo delle suddette regole consigliamo questo video↩

- [4]Early, G. American Poetry Review (op. cit.)↩

Bibliografia e fonti

- FIBS Italia – Federazione Italiana Baseball Softball

- “Il Gioco del Baseball.” ReggioBaseball.com. A.S.D. Reggio Baseball, n.d. Web.

Arte

- Early, G. “Birdland: Two Observations on the Cultural Significance of Baseball.” American Poetry Review Jul. – Aug. 1996: 9-10. Via writing.upenn.edu, University of Pennsylvania. Web.

- Longo, F. “Baseball e letteratura americana.” La Lettura (inserto culturale de Il Corriere della Sera). Via minima&moralia, 22 marzo 2013. Web.

- Fallon, M. “Take Me Out to the Art Gallery.” Utne Reader: Alternative coverage of politics, culture, and new ideas. 1 Novembre 2010. Web.

- Nola, Meg. “Baseball in American Art.” Suite101. 25 Marzo 2013. Web

Immagini

- © vivalapenler – Fenway Park, Boston, (Massachusetts) – #3129545 Fotolia.

- © Lucy Clark, Gran Bretagna – #4859523 Fotolia.

- Michael J, 2006 [GNU-GFDL/CC-BY-SA-3.0] Commons.

- R. Dikeman, 2004 [GNU-GFDL/CC-BY-SA-3.0] Commons.

- K. Papushin, 13 aprile 2005, Wrigley Field Chicago [PD] Commons.

- Currier & Ives, 1866 circa [PD] Commons.

- © John Young – #710170 Fotolia.

- Thomas Eakins, 1875 [PD], Rhode Island School of Design Museum of Art.

- Norman Rockwell, 1957. Fair use. ©1957 Curtis Publishing.

1 – La goletta “America” che vinse la Queen’s Cup nel 1851: da allora il trofeo prese il nome di America’s Cup. Dipinto di Fitz Hugh Lane, olio su tela (Peabody Collection).

2 – La America’s Cup (ex Queen’s cup) è in realtà una brocca.

Foto c.a 1900-1915.

Il 22 agosto 1851, la regina Vittoria era intenta ad osservare una sfida navale, al largo dell’isola di Wight (la stessa isola di un famoso festival di musica Rock a cui i Dik Dik hanno dedicato una loro canzone), tra il “suo” Royal Yacht Squadron, che schierava ben 14 imbarcazioni, dato che si trattava della loro regata annuale, e il New York Yacht Club, che partecipava con un’unica imbarcazione: la goletta America. In palio per la sfida c’era una coppa, alta 69 centimetri[1] per 3,8 chilogrammi di argento massiccio: la cosiddetta “Coppa delle cento ghinee” (ovvero quant’era costata) o anche detta “Queen’s Cup”. Nonostante il tifo “reale” ed il massiccio spiegamento di forze britanniche a tagliare per prima il traguardo fu proprio l’imbarcazione statunitense con ben 8 minuti di vantaggio sulla seconda. La leggenda vuole che, dopo aver visto America oltrepassare il vascello reale che segnava la linea del traguardo, la Regina abbia chiesto ai suoi assistenti chi si fosse classificato come secondo ottenendo da uno di questi la risposta «There is no second, your Majesty» (sua Maestà, non c’è secondo). L’orgoglio britannico fu umiliato e il commodoro John Cox Stevens e il resto del sindacato del New York Yacht Club (NYYC) furono accolti da eroi al loro ritorno negli Stati Uniti. La goletta America fu venduta già in Inghilterra al termine della regata ma la coppa, dopo essere stata ribattezzata dai vincitori America’s Cup (in onore dell’imbarcazione vincitrice), fu invece donata dal commodoro al NYYC insieme ad un “Deed of Gift” (atto di donazione) che sancì che la coppa sarebbe diventata il premio di una amichevole competizione sportiva tra nazioni (il detentore della coppa non può sottrarsi alla sfida ma stabilisce luogo e stagione della disputa). Così con i suoi 162 anni di storia la America’s Cup, che i velisti di tutto il mondo chiamano affettuosamente the Auld Mug (la vecchia brocca) rappresenta il più antico trofeo sportivo del mondo e tuttora il Deed of Gift resta il regolamento fondamentale della competizione. Gli inglesi impiegarono 19 anni prima di decidersi a lanciare la prima sfida al NYYC, con l’imbarcazione Cambria: dovettero affrontare una flotta di imbarcazioni newyorkesi e si classificarono ultimi.

L’anno successivo gli inglesi lanciarono un’altra sfida ma ingaggiarono anche una vertenza legale (la prima di una lunga serie nella storia della America’s Cup) sostenendo di voler affrontare un solo avversario e non un’intera flotta; gli inglesi furono sconfitti ma tornarono in patria lamentando lo scarso spirito sportivo americano e sostenendo di essere i reali vincitori della Coppa. Ad onor del vero gli inglesi non avevano tutti i torti: la superiorità americana fu netta anche perché essi si attennero a interpretazioni del Deed of Gift che permetteva loro vantaggi in termine di costruzione difficilmente colmabili per l’epoca (la barca sfidante doveva infatti raggiungere la baia di New York dal paese di origine, con i propri mezzi). Dopo il tentativo inglese fu la volta dei canadesi nel 1876 e nel 1881 ma sempre senza successo. Nessuno allora poteva sapere che la coppa non si sarebbe spostata dalla bacheca del NYYC fino al 1983; con i suoi 132 anni di sfide vinte, quella del NYYC, rappresenta la più lunga striscia vincente della storia dello sport. Men che meno poteva saperlo Sir Thomas Lipton, imprenditore del tè, che decise di lanciare ben cinque sfide, tra il 1899 e il 1930 con imbarcazioni chiamate sempre Shamrock (da Shamrock a Shamrock V), perdendole tutte. Sir Lipton sarà stato anche dal punto di vista sportivo un perdente ma come imprenditore ottenne ciò che voleva: incrementò il suo business oltreoceano e fu il primo a introdurre le sponsorizzazioni nel panorama sportivo, il ché gli garantì non poche entrate.

3 – Le imbarcazioni Columbia (USA) e Shamrock (UK), i contendenti alla America’s Cup del 1899

Nel 1970 per la prima volta non ci fu un solo yacht club a lanciare la sfida al Defender (così è chiamato il sindacato che detiene la coppa) e si diede quindi vita ad una competizione preliminare volta a selezionare lo sfidante migliore; dal 1983 questa competizione prende il nome di Louis Vuitton Cup (dal nome del main sponsor). Il 1983 fu anche l’anno della prima partecipazione del “popolo di navigatori”,[2] con l’imbarcazione Azzurra in rappresentanza del Yacht Club Costa Smeralda, ma soprattutto di una imbarcazione chiamata Australia II, battente bandiera raffigurante un canguro con i guantoni da box, che celando in tutti i modi la sua arma segreta (una chiglia alata che le permetteva maggiore velocità e prestazioni) riuscì nell’impresa di sottrarre l’America’s Cup al NYCC. Dopo 132 anni la coppa lasciò New York per recarsi a Perth, in Australia, ma non dovette attendere molto per tornare negli Stati Uniti. L’edizione successiva, nel 1987, vide infatti il San Diego Yacht Club riportare, con l’imbarcazione Stars and Stripes, la coppa in America anche se non a New York[3]; li vi restò fino al 1995 e resistette anche ad un tentativo di conquista italiano nel 1992 ad opera del Moro di Venezia guidato dallo skipper Paul Cayard (gli italiani hanno poi riprovato l’impresa anche nel 2000 con Luna Rossa ma anche questa volta senza successo). Nel 1995 il dominio americano ebbe di nuovo fine, sempre ad opera di velisti dell’emisfero sud, questa volta però neozelandesi: grazie all’imbarcazione Black Magic si aggiudicarono il trofeo e la coppa si trasferì ad Auckland dove però visse brutti momenti.

4 – La neozelandese “Black Magic” al National Maritime Museum di Auckland, Nuova Zelanda.

Il 14 Marzo del 1997 la coppa ospitata all’interno della sede del Royal New Zealand Yacht Squadron fu assalita a colpi di martello, in segno di protesta, da una persona che si era introdotta nei locali; il danno inferto fu molto grave e si temette che fosse irreparabile. Affidata alle mani esperte degli artigiani londinesi dell’argenteria Garrards, che l’aveva fabbricata nel XIX secolo, dopo tre mesi di lavoro la coppa fu restituita nelle condizioni originali. La casa argentiera londinese non volle alcun compenso per il lavoro di riparazione, accontentandosi del prestigio di aver riparato l’America’s Cup. Nel 2003, dopo 152 anni di tentativi, fu finalmente la volta della conquista da parte di una nazione europea, la quarta in assoluto dopo Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda; però, per ironia della sorte, ad aggiudicarsi il più prestigioso trofeo della vela fu una nazione senza sbocco sul mare: la Svizzera. L’imbarcazione Alinghi,[4] dell’italo-svizzero Ernesto Bertarelli, strappò ai neozelandesi di Team New Zealand la coppa, portandola presso la Société Nautique de Genève. Dopo averla difesa con successo nel 2007, sempre contro i neozelandesi, il team Alinghi si preparò all’organizzazione della 33° edizione dell’America’s Cup accettando come Challenger of Record il neonato Club Nautico Español de Vela. Questa decisione tuttavia, oltre a diversi altri punti del protocollo di organizzazione, scatenarono le proteste del team statunitense Oracle. Le divergenze tra i due sindacati non furono appianabili e dopo diverse sentenze contraddittorie alla fine la Corte Suprema di New York diede ragione al sindacato americano: la 33° edizione sarebbe quindi stata una sfida tra Alinghi e Oracle.[5] La disfida si è tenuta nel 2010 ed ha visto prevalere il team statunitense per conto del Golden Gate Yacht Club. La 34° edizione della America’s Cup si terrà a Settembre 2013 nelle acque della baia di San Francisco e vedrà sfidarsi team pronti a spese folli pur di aggiudicarsi l’antico trofeo; basti pensare che, anche se non ci sono dati ufficiali al riguardo, si stima che il budget a disposizione dei tre Challenger, che si sfideranno quest’anno nella Louis Vuitton Cup, varia tra i 70 e i 100 milioni di dollari, mentre quello del Defender Oracle, di proprietà di Larry Allison (il patron di Oracle Corporation), si vocifera arrivi alla somma di 250 milioni di dollari. C’è da scommettere che la battaglia sarà serrata a prescindere dagli investimenti fatti; sia gli sfidanti sia il Defender infatti son ben consci di quello che è il motto invariato della coppa dal lontano 1851: «non c’è secondo».

Aggiornamento del 25-9-2013:

la 34ª edizione della America’s Cup ha visto, dopo una clamorosa rimonta, il trionfo del Defender Team Oracle. La vecchia brocca resta negli USA.

Note

- [1]L’altezza si riferisce alla sola coppa. Ad essa è stata aggiunta una base su cui sono incisi i nomi dei vincitori↩

- [2]la facciata del palazzo della Civiltà Italiana a Roma, costruito per l’Esposizione Universale Romana del 1942, riporta una celebre iscrizione che definisce gli italiani «Un popolo di poeti di artisti di eroi / di santi di pensatori di scienziati / di navigatori di trasmigratori»↩

- [3]la coppa ad oggi non ha più fatto ritorno al NYYC↩

- [4]il nome Alinghi non ha alcun significato: era una parola inventata dallo stesso Bertarelli durante la sua infanzia↩

- [5]La sfida tra i due sindacati è stata quindi diretta e non ha visto la fase preliminare della Louis Vuitton Cup↩

Bibliografia e fonti

- “Un Viaggio Attraverso la Storia.” America’s Cup. America’s Cup Event Authority LLC, Web.

- “Sailing: Protester damages America’s Cup” The Independent. 15 marzo 1997. Web.

- Pagani, N. “Coppa America: quante storie per una brocca da 100 ghinee” Panorama. 25 maggio 2007. Web.

- L’Espresso n° 27. 2013

- “Storia della coppa america.” Nautica. Nautica Editrice s.r.l., n.d. Web.

Immagini

- Fitz Hugh Lane, olio su tela. 1851 [PD] Peabody Collection/Commons

- 1900-1915 c.a [PD] Library of Congress, ID det.4a16296

- Detroit Publishing Co.1899 [PD] Library of Congress, ID det.4a21587

- ottobre 2010 [PD] Commons

- Gryffindor 2011 [CC-BY-SA-3.0] Commons

Nel Nord America l’hockey su ghiaccio è uno degli sport più seguiti. La Stanley Cup è considerata alla stregua di un “santo graal”, anche se poi il trofeo non è stato esattamente custodito come una reliquia, ed atleti e tifosi sono disposti a tutto pur di conquistarla. Nel 1980 la squadra dei New York Islanders inaugurò casualmente, si narra per mancanza di tempo, il rito della “barba dei play-off”: ogni giocatore non può radersi o fino a che la squadra non viene eliminata o fino alla vittoria finale. I “barbuti” New York Islanders vinsero 4 Stanley Cup consecutive dal 1980 al 1983; da allora il rito è stato ripreso da tutte le squadre che partecipano ai play-off e si è esteso ad altri sport come football e basket. Il rito della barba simboleggia sostanzialmente due cose: l’importanza dell’unità del gruppo e il monito della posta in palio anche quando ci si guarda allo specchio.

A Detroit invece i tifosi dei Red Wings hanno uno strano modo scaramantico di propiziare la vittoria della Stanley Cup: lanciano polpi. Nel 1952 i fratelli Pete and Jerry Cusimano, titolari di una pescheria, lanciarono un polpo sul ghiaccio prima dell’inizio della prima gara dei play-off a simboleggiare le otto vittorie necessarie per aggiudicarsi il trofeo; quell’anno i Red Wings si aggiudicarono la Stanley Cup. Da allora, e a prescindere che oggi servano più di otto partite per vincere la Coppa, non manca partita dei play-off giocata a Detroit in cui non si assista ad una pioggia di polpi; a volte si assiste al lancio anche durante le ultime gare di regular season come buon auspicio per la qualificazione alla post-season. La franchigia di Detroit per tentare di arginare il fenomeno della “pioggia di polpi” ha adottato il rito in maniera ufficiosa.[1] facendo scendere sul campo prima dell’inizio delle partite due giganteschi polpi finti, con addosso la maglia dei Red Wings, a simboleggiare le 16 vittorie necessarie al giorno d’oggi per conquistare la Coppa. I tifosi tuttavia continuano a preferire il lancio di polpi veri.

Altro momento seguito con attenzione dai più scaramantici è la premiazione delle squadre vincitrici della Eastern e Western Conference; ad esse infatti spetta rispettivamente il Prince of Wales Trophy e il Clarence S. Campbell Bowl ma molti giocatori si rifiutano di sollevare i trofei e di toccarli in quanto solo la Stanley Cup merita di essere sollevata. Senza parlare del fatto che sollevando un altro trofeo la Coppa potrebbe arrabbiarsi con la squadra in questione decidendo di non concedersi ad essa. I tifosi infatti pensano che la Coppa sia abbastanza permalosa, come nel caso dei New York Rangers: nel 1940 i Rangers vinsero la Stanley Cup e poiché era appena stata saldata l’ipoteca del Madison Square Garden, l’impianto di casa dei Rangers, gli amministratori ne bruciarono il contratto dentro la Stanley: questo gesto “blasfemo” è considerato dai tifosi dei Rangers la causa dei successivi 54 anni di attesa prima di rivederla conquistata. Curioso come non sia stato considerato altrettanto sacrilego dal folklore “hockeistico” pisciarci dentro, come fecero invece i giocatori per festeggiare quella stessa vittoria (vedi Stanley Cup). Possiamo ipotizzare che i giocatori, avendola vinta giocando, si erano guadagnati il diritto di abusare della coppa in ogni modo: gli amministratori della struttura, non essendo parte della squadra, non potevano invece permettersi gesti irrispettosi.

3 – Vancouver (Canada) 24 maggio 2011: Henrik Sedin dei Vancouver Canucks accetta la Clarence S. Campbell Bowl, dopo che la sua squadra ha battuto i San Jose Sharks alle finali della Western Conference NHL. Sollevare la coppa però, secondo i superstiziosi, scatenerebbe la “gelosia” della Stanley Cup, che non si lascerebbe più vincere dalla squadra fedifraga. (M. Boulton, CC-BY-SA-2.0)

Patrick Roy, uno dei più grandi portieri di tutti i tempi, faceva di tutto per evitare di passare sopra le linee blu e le linee rosse del campo, mentre amava parlare con i pali della porta che lui stesso dichiarò essere i suoi migliori “amici”. Altri portieri come Glen Hall e Darren Pang avevano invece un rito piuttosto poco piacevole ma a loro dire facilitava la concentrazione e permetteva di giocare meglio: vomitare prima di ogni incontro. Altrettanto disgustoso era il rito di Pelle Lindbergh, storico portiere dei Philadelphia Flyers: per tutta la sua carriera indossò sempre la stessa maglietta sotto la corazza senza mai lavarla. Dato che con gli anni iniziò a perdere pezzi, fu ricucita diverse volte.

4 – “Face off” tra Jarome Iginla e Kris Draper ai playoff della NHL aCalgary, 2007

(J. Teterenko, CC-BY-SA-3.0)

Oltre alle sue superstizioni e riti l’hockey su ghiaccio ha anche le sue leggi non scritte. L’hockey infatti è uno sport dal forte contatto fisico, in quanto è lecito “caricare”, entro certi limiti, l’avversario in possesso del puck (ovvero il disco di gomma); i giocatori tuttavia quando ritengono “eccessiva” la carica mettono in chiaro le cose con l’avversario a mezzo scazzottata. La rissa è punita dal regolamento (in genere dai 2 ai 5 minuti di penalità) e infatti i giocatori in questione subiscono l’allontanamento dal ghiaccio ma gli arbitri finché la situazione non diventa pericolosa lasciano che gli atleti regolino i loro conti a modo loro senza intervenire per separarli. A volte però le cose degenerano e ne sanno qualcosa i sopra citati Detroit Red Wings e Patrick Roy. Nella stagione 1995-1996 durante una gara dei play-off Claude Lemieux dei Colorado Avalanche caricò nei pressi della panchina Kris Draper dei Detroit Red Wings che, a causa di ciò, sbattè violentemente il viso contro la balaustra: il trauma fu tale che Draper fu sottoposto ad un intervento di chirurgia ricostruttiva del viso. Colorado vinse la partita e la serie, pertanto le squadre non si sarebbero più rincontrate fino alla stagione successiva, ma giocatori, tifosi e quotidiani di Detroit vicini ai Red Wings inveirono contro Lemieux e giurarono vendetta. L’anno dopo la vendetta andò in scena nell’ultima gara di regular season tra le due squadre che si tenne Mercoledì 26 Marzo 1997 in quello che viene ricordato come “Brawl in Hockeytown”[2] (rissa nella città dell’hockey) o anche “Bloody Wednesday” (mercoledì di sangue). Partita iniziata da neanche 5 minuti e si registra la prima rissa tra due giocatori seguita a metà tempo da un altro round con due atleti diversi; ad un 1’ e 38’’ dalla fine del primo tempo però si scatenò l’inferno in un collettivo tutti contro tutti. A vendicare Draper fu il collega Darren McCarty che iniziò a prendere a pugni e calci Lemieux che si chiuse in quella che da allora è nota come “posa a tartaruga”. Patrick Roy, portiere degli Avalanche, non stette a guardare e si diresse a metà campo dove si affrontò con il collega dei Red Wings Mike Vernon, dando vita ad una delle più celebri scazzottate tra portieri. Le risse non mancarono anche nel resto della gara che vide vincere i Red Wings per 6 a 5 all’overtime; la partita registrò dieci risse e trentanove falli per un totale di 149 minuti di penalità.

5 – Detroit, 26 marzo 1997: Claude Lemieux degli Avalanche si difende dai colpi di Darren McCarty dei Red Wings mettendosi nella posizione della “tartaruga” (video) |

6 – Quando le risse avvengono sul ghiaccio, a tratti finiscono per assomigliare ad un’esibizione di pattinaggio artistico, come in questo spettacolare passaggio (video). Ma le botte sono vere. |

7 – La “storica” scazzottata tra Patrick Roy degli Avalanche (sinistra) e Mike Vernon dei Red Wings (destra) a Detroit (video). |

8 – Ben presto la situazione degenera: dietro l’arbitro, che separa due giocatori, si vede un vero e proprio “mucchio umano” (video). |

L’hockey sa anche rendere omaggio ai suoi eroi. Wayne Gretzky, detto anche the “Great One” è universalmente considerato il più grande giocatore di hockey di tutti i tempi; quando pose fine alla sua carriera da giocatore il 18 Aprile del 1999, dopo 21 anni di attività, aveva collezionato 61 record tuttora imbattuti. La NHL il 6 Febbraio del 2000 decise di ritirare il suo numero, il 99, dall’intera lega: nessun giocatore, di nessuna squadra, può più indossarlo. Anche nel rendere omaggio però l’hockey ha le sue curiosità e quella più celebre riguarda l’hat trick. Quando un giocatore segna tre goal in una partita, lo stesso viene “onorato” con un fitto lancio di cappellini sul ghiaccio. Secondo la Hockey Hall of Fame[3] l’origine dell’usanza si deve ad Alex Kaleta dei Chicago Blackhawks che il 26 gennaio del 1946 entrò in un negozio a Toronto per comprare un cappello ma si accorse di non avere abbastanza soldi con se per comprarlo. Kaleta fece quindi un accordo con il venditore: se avesse segnato tre goal contro la squadra di Toronto il cappello sarebbe stato gratis. Quella sera Kaleta segnò quattro goal e il venditore rispettò l’accordo: da allora le triplette vengono onorate con il “dono” di cappelli al giocatore. Il destino dei cappellini dell’hat trick può essere in genere di tre tipi:

- essere presentati al giocatore che se li è guadagnati e che decide che farsene;

- essere donati in beneficenza;

- essere buttati (si tratta pur sempre di cappelli usati).

Giusto per non farsi mancare niente l’hockey su ghiaccio ha anche il suo miracolo. Il “miracolo su ghiaccio” infatti è il nome dato all’impresa della squadra statunitense che sconfisse, alle olimpiadi invernali di Lake Placid del 1980, la stra-favorita squadra sovietica (praticamente dilettanti contro professionisti). Ma questa è un’altra storia che merita una pagina tutta per sé. Dulcis in fundo nell’hockey non manca nemmeno l’ironia come nel caso di Ted Green, allenatore degli Edmonton Oilers, il quale, quando Shawn Van Allen non si ricordava più chi fosse a seguito di un forte colpo in testa, urlò al medico: «Digli che è Wayne Gretzky!»

L’hockey su ghiaccio viene definito spesso lo sport di squadra più veloce del mondo: forse è anche il più pazzo e divertente.

7 – Il “goaltender” (portiere) dei Detroit Red Wings, Chris Osgood, ferma un tiro di Bill Guerin dei Pittsburgh Penguins durante la finale della Stanley Cup nel 2009 al Mellon Arena di Pittsburgh. Osgood è lo stesso che aveva minacciato il pestaggio di Lemieux dopo il celebre fallo su Draper del 1996, che aveva costretto il giocatore ad un intervento di chirurgia ricostruttiva al viso . (M.Miller, CC-BY-SA-3.0)

Note

- [1]vedi anche la pagina ufficiale del club su Facebook↩

- [2]Hockeytown è il soprannome dato alla città di Detroit in quanto storica città dell’hockey su ghiaccio nonché sede di una delle squadre più forti. Il nome Hockeytown è rivendicato con orgoglio tanto da campeggiare al centro del campo dei Red Wings.↩

- [3]Tuttavia esistono altre versioni sull’origine della tradizione. L’autore ha qui preferito riportare quella adottata dalla Hockey Hall of Fame.↩

Bibliografia e fonti

- Phil Coffey. Ice Age: Having another trophy in mind. National Hockey League 2 giugno 2006. URL cons. il 15 giugno 2008

- Branca, Andrea. “I 10 giocatori più superstiziosi della NHL” HeShootsHeScoores – Pensieri e considerazioni dal mondo dell’hockey. 10 nov. 2012. Web. 13-07-2013.

- M. P. “Superstizione e sport: ecco le scaramanzie ed i riti per vincere in campo.” Mole24. 6 aprile 2012. Web.

- Fitzpatrik, Jamie. “What’s the origin of the Detroit Red Wings octopus?” About Hockey. About.com, n.d. Web. 13-7-2013.

- Hockey Night In Cividale. “Hat trick, questa sconosciuta.” Play.it USA. 21 maggio 2013. Web. 13-7-2013.

- “Wayne Gretzky.” The National Hockey League. n.d. Web. 19-07-2013.

Immagini

- Foto: C. Fleser 28 feb.2009 [CC-BY-2.0] Flickr/Commons

- Foto: M. A. Yoder, Detroit 21 nov. 2007 [CC-BY-2.0] Flickr

- Foto: M. Boulton, Vancouver 24-05-2011[CC-BY-SA-2.0] Flickr/Commons

- Foto: J. Teterenko, Calgary, 19 apr. 2007 [CC-BY-SA-3.0] Commons

- Youtube: user roughhousehockey, Colorado Avalanche Detroit Red Wings brawl and fights 1997 pt.1 (3:44) [fair use]

- Youtube (video citato) (4:00) [fair use]

- Youtube (video citato) (6:33) [fair use]

- Youtube (video citato) (7:10) [fair use]

- Foto: M.Miller, 9 giu. 2009 [CC-BY-SA-3.0] Commons

1 – la prima versione della coppa Stanley (1892)

La storia di questa coppa non inizia con l’ultima cena e i cavalieri templari in Terra Santa ma con un lord inglese appassionato di sport in Nord America. Lord Frederick Arthur Stanley, sedicesimo conte di Derby, è stato anche il sesto governatore generale del Canada, rimanendo in carica dal 1888 al 1893. In questa veste visitò in lungo e in largo il paese nord-americano, imparando a conoscere bellezze naturali e usi e costumi locali. Da appassionato di sport nel 1892 decise di donare una coppa, la Dominion Hockey Challenge Cup, dal valore di 10 ghinee (1259 dollari attuali) alla migliore squadra amatoriale canadese di hockey sul ghiaccio, sport che nella versione moderna è nato proprio in Canada.

Lord Stanley pose cinque semplici ma fondamentali regole sulla coppa:

- I vincitori devono riportare la Coppa in buon ordine quando richiesto dagli amministratori in modo che possa essere consegnata a qualsiasi altra squadra;

- Ogni squadra vincente, a proprie spese, può avere il nome del club e l’anno inciso su un anello d’argento da montare sulla Coppa;

- La Coppa non sarebbe mai stata di proprietà di una squadra;

- Gli amministratori della Coppa hanno autorità assoluta in tutte le situazioni o dispute sul vincitore della Coppa;

- Se uno degli amministratori esistenti si dimette o cade, l’amministratore rimanente deve nominare un sostituto.

La prima assegnazione del trofeo si ebbe nel 1894 (Lord Stanley non ebbe mai modo di vedere la sua coppa assegnata ad un vincitore essendo tornato in Inghilterra nel 1893) il che lo rende il trofeo sportivo più antico del nord-america, il quarto in assoluto dopo l’America’s Cup di vela, la FA Cup della lega calcio inglese e The Ashes, ovvero “Le Ceneri”, un torneo di cricket tra Inghilterra e Australia. Oggi la Dominion Hockey Challenge Cup è meglio conosciuta come la Stanley’s Cup ma anche come “la Coppa”, la “tazza di Stanley” oppure niente meno che il “Santo Graal”. Attualmente la coppa viene consegnata alla squadra vincitrice della National Hockey League (NHL), la lega professionistica a cui partecipano squadre canadesi e statunitensi e dal 1894 ad oggi non è stata assegnata solo in due occasioni: nel 1919 a causa dell’epidemia di influenza spagnola che colpì una squadra finalista e nel 2005 a causa dello sciopero (lockout) da parte dell’associazione dei giocatori della NHL.

È l’unico trofeo sportivo su cui oltre al nome della squadra vincitrice sono incisi anche i nomi di tutti i membri e ciò ha portato all’aggiunta di ulteriori “anelli” alla coppa originale tant’è che il trofeo odierno è alto 89,5 centimetri e pesa 15,5 chilogrammi (cfr. figura 3) ma non sono previste ulteriori aggiunte; infatti nel 1991, finito lo spazio sulla versione introdotta nel 1958 (per la versione precedente cfr. figura 2), è stata presa la decisione di sostituire solo la prima delle fasce della base (che viene poi consegnata alla Hockey Hall of Fame) in modo da non far crescere ulteriormente le dimensioni della coppa.

- 1942

- 2002

- 1997

2 – La Stanley Cup nel 1942, con Syl Apps, giocatore dei Toronto Maple Leafs: il basamento era diverso dall’attuale. 3 – la attuale Stanley Cup (2002) con gli anelli aggiunti al basamento. 4 – La Stanley Cup con Darren McCarty dei Detroit Red Wings nel 1997.

Della coppa originale, conservata nel caveau della Hockey Hall of Fame, ne esistono due copie. Una, detta Presentation Cup realizzata nel 1963 per timore che la coppa originale stesse diventando troppo fragile, è quella assegnata alla squadra vincitrice della NHL ed utilizzata anche per scopi promozionali; l’altra copia, detta Replica Cup, è stata realizzata nel 1993 per essere usata qualora la Presentation Cup non fosse disponibile (cosa tutt’altro che improbabile visti i precedenti). Oggi rappresenta il sogno di qualsiasi giocatore di Hockey, ben più di qualsiasi altra competizione a livello mondiale, e di milioni di tifosi, eppure nonostante sia considerato alla stregua di un “Santo Graal” il trofeo di Lord Stanley ne ha passate di tutti i colori. La maggior parte delle disavventure sono dovute al fatto che la coppa è, fatto unico nello sport professionistico, a disposizione di ogni membro della squadra per ventiquattro ore anche se sempre rigorosamente accompagnato da un custode della coppa, il quale non sempre è stato in grado di arginare la fantasia e l’esuberanza degli sportivi. Nel corso degli anni la Stanley’s Cup è stata infatti usata come:

- Fonte battesimale: nel 1996 Sylvain Lefebvre dei Colorado Avalanche ci fece battezzare la figlia.

- Ciotola per animali: nel 1980 Clark Gillies dei New York Islander fu il primo a utilizzarla come ciotola per il suo cane mentre nel 1994 Ed Olczy dei New York Rangers ci fece mangiare il cavallo Go for Gin vincitore del Kentucky Derby;

- Ciotola per pop corn: nel 2003 Martin Brodeur dei Devils la usò per mangiare i pop corn. La coppa ebbe macchie di burro e sale per 8 giorni prima che venisse ripulita dal suo compagno di squadra Jamie Langenbrunner.

«Regola n°1: i vincitori devono riportare la Coppa in buon ordine quando richiesto dagli amministratori in modo che possa essere consegnata a qualsiasi altra squadra.»

- Galleggiante (tentativo fallito): nel 1991 Mario Lemieux dei Pittsburgh Penguins la lanciò in piscina facendole toccare il fondo. L’esperimento fu ripeto nel 1996 da Patrick Roy dei Colorado Avalanche. Stando alla tradizione il capitano dei Canadiens Guy Carbonneau ha tenuto a precisare che «La Stanley Cup non galleggia».

- Mezzo di seduzione: la coppa di Lord Stanley è stata avvistata in diversi locali di spogliarelliste. Nel 1987 gli Edmonton Oilers la deposero sulla pista accanto ad una danzatrice in un locale davanti il Northland Coliseum (l‘impianto di gioco della squadra) mentre nel 1994 alcuni giocatori dei New York Rangers, la portarono in un strip club della città in cui a quanto pare fu l’unica volta che i clienti vollero toccare qualcosa di diverso dalle ballerine.

- Pallone: nel 1905 i giocatori di Ottawa decisero di usare la coppa per giocare a calciarla (all’epoca le dimensioni della coppa erano ridotte) dall’altra parte di un canale ghiacciato della città. Il tentativo fallì e la coppa fu ritrovata sul canale il giorno dopo.

- Vaso di fiori: nel 1906 dei membri del club di Montreal si fecero scattare alcune foto da un fotografo locale dimenticando però la coppa nel suo studio. La madre del fotografo trovandola decise di utilizzarla per piantarvi gerani e decorare lo studio e fu in quella veste che la coppa venne ritrovata qualche settimana dopo.

- Trofeo di Bowling: all’inizio del 1900, un membro del Montreal Wanderers, che lavorava presso una pista da bowling riempì la tazza di Stanley con gomma da masticare e sigari come premio per un torneo. A quanto pare il gesto mirava ad attrarre la clientela.

- Cestino della spazzatura: nel 1927 King Clancy degli Ottawa Senators pensò bene di usare la coppa come cestino dove buttare la posta indesiderata, le matite usate, mozziconi di sigari e gomme da masticare.

- Orinatoio: nel 1940 i New York Rangers urinarono nella coppa. Nel 1964 Red Kelly dei Toronto Maple Leafs mentre posava per una foto con suo figlio neonato seduto nella coppa si accorse che anche il bambino aveva urinato dentro. Si narra che da allora Kelly non possa non ridere quando vede i giocatori eseguire la tradizionale bevuta di champagne dalla coppa dopo la vittoria. Nel 2008 la figlia neonata di Kris Draper, dei Detroit Red Wings, sempre durante la foto rituale defecò nella coppa. Draper riferì di averla pulita e di aver ri-bevuto champagne dalla coppa il giorno stesso.

- Tenera compagna: diversi giocatori hanno dichiarato di aver dormito nel letto con la Coppa. Steve Yzerman dei Detroit Red Wings decise anche di farci una doccia assieme. Darren McCarty dei Red Wings decisa di scorazzarla a bordo della propria moto mentre Brad Richards dei Tampa Bay Lightning decise di farle fare un viaggio a bordo della propria moto d’acqua e poi di una barca (in entrambi i casi la Stanley aveva un regolare giubbotto salvagente).

- Rubata: durante una partita di playoff 1962 tra i Montreal Canadiens e il Chicago Blackhawks un tifoso della squadra canadese prese la coppa dalla vetrina e la portò fuori dallo stadio. Fermato dalla polizia il fan disse che stava semplicemente riportandola a Montréal «al suo posto».

5 – Il giornalista sportivo Bruce “Scoop” Cooper beve dalla Stanley Cup negli spogliatoi dei Philadelphia Flyers allo Spectrum il 19 maggio del 1974. All’epoca era già stata usata come orinatoio.

Tuttavia i membri della squadra vincitrice non si limitano a divertirsi con essa ma ci tengono anche a farle visitare i propri luoghi: dalla propria città (la coppa è stata anche in diverse città europee come Stoccolma, Kiev e Mosca) al ristorante preferito, da una scuola ad una casa di riposo, dalle bellezze naturali al cimitero per mostrare lo stesso ai propri cari ciò che hanno raggiunto. Per dare un’idea dei suoi viaggi solo nel periodo 2002-2007 la Coppa ha percorso più di 640.000 chilometri. Anche duranti i viaggi la Stanley ha avuto qualche disavventura: come ad esempio nel 2004, quando i responsabili della Air Canada all’aeroporto di Vancouver, tolsero il trofeo dal bagaglio di un membro dei Tampa Bay Lightning per le restrizioni sul peso, costringendo così la Stanley Cup a passare la notte nell’area merci o come nel 2011 quando si ruppe la vettura sulla quale viaggiava costringendo il suo custode, Mike Bolt, a fare l’autostop con la coppa. Nel 1924 invece, alcuni giocatori dei Montreal Canadiens, in viaggio con la Coppa verso la casa del proprietario della squadra per la festa, si fermarono per cambiare una gomma e la dimenticarono sul ciglio della strada. Solo dopo essere arrivati si resero conto della dimenticanza e si lanciarono di corsa per recuperarla trovando la Stanley Cup intatta.

Al di là di tutte queste disavventure la coppa viene considerata da giocatori, staff e milioni di appassionati di questo sport come dotata di propria personalità (fatto più unico che raro nello sport) tanto che il suo ingresso sulle scene è spesso introdotto dallo speaker con il classico: «Ladies and gentlemen… the Stanley Cup!». Perché tutto questa devozione per un trofeo? Come direbbe un tifoso di hockey: «perché è la Coppa».

Bibliografia e fonti

- Wolf, Buck. “Strange Misadventures of the Stanley Cup.” ABCNews.com – Breaking News, Latest News & Top Video News – ABC News. 14 May 2002. Web. 9 Feb. 2013.

- “Quali sono i trofei sportivi più antichi?” Focus.it – Notizie, foto, video di Scienza, Animali e Ambiente. Gruner+Jahr/Mondadori, 1 Jan. 2000. Web. 9 Feb. 2013.

- (en) “Stanley Cup.” Wikipedia, l’enciclopedia libera. Web. 9 Feb. 2013.

- “Stanley Cup.” Wikipedia, l’enciclopedia libera. Web. 9 Feb. 2013.

Immagini

- Bibliothèque et Archives Canada [pubblico dominio] Commons

- [pubblico dominio] Commons

- Uncleweed [CC-BY-SA-2.0] Commons

- Grinderfan4life25 [CC-BY-SA-3.0] Commons

- Centpacrr en.wikipedia [CC-BY-SA-3.0/GFDL] Commons