Le Wunderkammer, che in tedesco significa “camera delle meraviglie” o “gabinetto delle curiosità”, erano quelle stanze dove i facoltosi collezionisti privati raccoglievano a partire dal Cinquecento ogni sorta di oggetti che potessero suscitare la meraviglia e lo stupore dei visitatori. Libri antichi, minerali, piante essicate, strumenti e opere d’arte, il tutto raccolto da esploratori in ogni angolo del mondo conosciuto: sebbene eccentriche e disordinate, queste raccolte furono antesignane degli odierni musei. Anche gli esploratori di Laputa percorrono avventurosamente in lungo e in largo il web conosciuto, imbattendosi in storie curiose, siti bizzarri, isole di genialità in un mare magnum di dati e collegamenti. A volte infatti non è proprio quello che cercano e tirano avanti, ma non senza portarsi un trofeo o –se preferite– annotarsi le preziose scoperte nei bookmark onde poterci eventualmente ritornare: lo scrittore Horace Walpole (Londra, 1717 – 1797) usò il termine “serendipità” per definire la fortuna, la sensazione, la capacità di fare felici scoperte per puro caso, il trovare una cosa mentre se ne stava cercando un’altra. Queste felici scoperte ora sono disponibili nella nostra “WWWunderkammer” dell’era dell’informazione, una bizzarra raccolta di link belli, insoliti ed interessanti, una mostra destinata ad arricchirsi di continuo grazie gli appunti dei nostri serendipici esploratori. Anche se i sentieri sono già stati battuti da esperti, fate comunque attenzione: là fuori è una jungla.

Foto: (sopra) © stokkete/Fotolia; (sotto) D. Sankowski/Unsplash

Potete farci domande del cazzo anche da smarthpone, pensate…

Stavo ascoltando la radio in auto quando sento dal conduttore la parola umarell. Non conoscendone il significato, non appena possibile l’ho cercata su internet. Nulla. Almeno non così facilmente, infatti ad una ricerca più approfondita l’arcano è stato svelato. Mi è allora venuta in mente un’altra parola della quale da tempo mi sfuggiva il significato: cosmobimbi, che ricordo di aver visto scritta a bomboletta su un muro della mia città tanti anni fa (accompagnata da epiteti poco amichevoli che mi sarebbero stati più chiari in seguito). Ogni volta che chiedevo a qualcuno se ne sapesse qualcosa, ho sempre ottenuto in risposta sempre e solo facce perplesse e scrollate di capo: eppure, era al plurale, cosmobimbi, erano più d’uno, e chi ha scritto il graffito aveva precisato “bastardi”, quindi ci doveva essere un secondo gruppo al quale i primi non stavano propriamente simpatici. Ci doveva essere sotto qualcosa, forse c’era dietro una storia! E infatti c’era: alcuni termini hanno un significato oscuro e un’origine curiosa, nota a pochi, a volte legata a piccole realtà locali, ma che meriterebbe di essere raccontata. Oggettivamente però scrivere un intero articolo su una singola parola non è sempre possibile; i termini dovrebbero essere perlopiù trattati dal punto di vista linguistico e poi organizzati alfabeticamente, come un dizionario. Ecco, ci vorrebbe un “Laputazionario”: le parole più insolite e meno note, raccolte e spiegate con la stessa cura a passione che contraddistingue la nostra enciclopedia, ma concentrandosi sull’origine e significato del singolo lemma più che sui concetti o i fatti cui il termine si riferisce. E così, l’abbiamo fatto: nasce il dizionario di Laputa delle parole insolite o curiose, legate alla cultura popolare, controculture e sottoculture, slang e termini di ambiti specifici e circoscritti, stereotipi, modi di dire, neologismi, regionalismi e parole di origine dialettale… insomma le parole che di solito non si trovano sui dizionari. E che nemmeno vi verrebbe in mente di cercare.

Immagine: © Depositphotos

Logo è l’abbreviazione di logotipo (dal greco λόγος logos “parola” and τύπος typos “lettera”) ovvero un simbolo, una scritta, un segno grafico distintivo di una azienda, di una organizzazione, di un prodotto. Ogni giorno ne abbiamo sotto gli occhi centinaia: lo smartphone che usiamo, le riviste che leggiamo, le emittenti televisive, i siti che visitiamo sono immediatamente riconoscibili dal logotipo. I loghi si evolvono, vengono adeguati all’evoluzione dei gusti, della tecnologia, o semplicemente vengono migliorati. Un logo che si rinnova è segno di cura, quindi di impegno, di maggiori risorse per dedicarsi alla propria immagine: è segno di salute. A volte non ce ne accorgiamo perché i cambiamenti sono minimi (per garantire continuità nella visual identity), ma se confrontiamo i loghi che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni con gli stessi di qualche anno fa, molto probabilmente in alcuni noteremo delle piccole differenze, anche solo nei caratteri delle scritte o nelle spaziature. Anche il logo di Laputa è cambiato nel tempo, mano a mano che il sito diventava più grande e seguito. Con l’inizio del 2016 adottiamo un nuovo logo: la scritta in caratteri minuscoli ed il payoff in italiano (prima era in esperanto) sono forse i cambiamenti più evidenti, ma tutto è stato curato nei dettagli, compresi gli spazi. Ecco l’evoluzione del nostro logo dall’apertura del sito:

Anche quest’anno, in corrispondenza delle vacanze estive e del secondo compleanno di Laputa, diamo uno sguardo alle statistiche per capire cosa ha portato tanti visitatori da noi, per l’esattezza oltre ben settantamila visite in due anni. Certo, non cifre da mainstream, ma un successo che non ci saremmo mai aspettati quando, due anni fa davanti ad una birra, decidemmo di realizzare l’enciclopedia delle cose che interessano solo a noi. O almeno così credevamo. Comunque, questa fama inaspettata ed in continua crescita ci ha spinto a fare sempre di più e sempre meglio: nell’ultimo anno (2013-1014) è comparso il forum, l’indice geografico che permette di cercare argomenti curiosi su una mappa (che piano piano si sta popolando), abbiamo una t-shirt ufficiale (cui speriamo ne seguiranno altre). È nata la Latteria, il blog che state leggendo, il giornale di questo fantastico mondo. Ma siamo realisti, sappiamo che di queste settantamila visite, se non la maggior parte comunque una buona fetta non è certo approdata da noi per la qualità dei contenuti o per gli argomenti trattati: forse anche quelli che ci seguono più assiduamente la prima volta ci sono finiti per caso. Come? Cercando qualcosa su un motore di ricerca, il quale, in modo assolutamente anonimo ci rendiconta quali parole chiave hanno portato delle visite. L’argomento più cercato in assoluto resta il «carroarmato più grande del mondo», «più potente» «più pesante» e tutti i superlativi possibili (chissà che ne direbbe Freud?) che portano inequivocabilmente all’articolo sul carroarmato “Maus” di Giovanni Melappioni, da sempre il più cliccato su Laputa. Ma noi, che non siamo interessati al turismo di massa, guardiamo più che altro le parole chiave curiose, insolite ed esilaranti, che -a volte non si capisce davvero come- vi hanno portato da noi. Forse alcune di esse sono frutto di errori di digitazione e maldestri correttori automatici, più che di scarsa dimestichezza con l’italiano, ma in fondo…che importa?

Laputa e la geografia

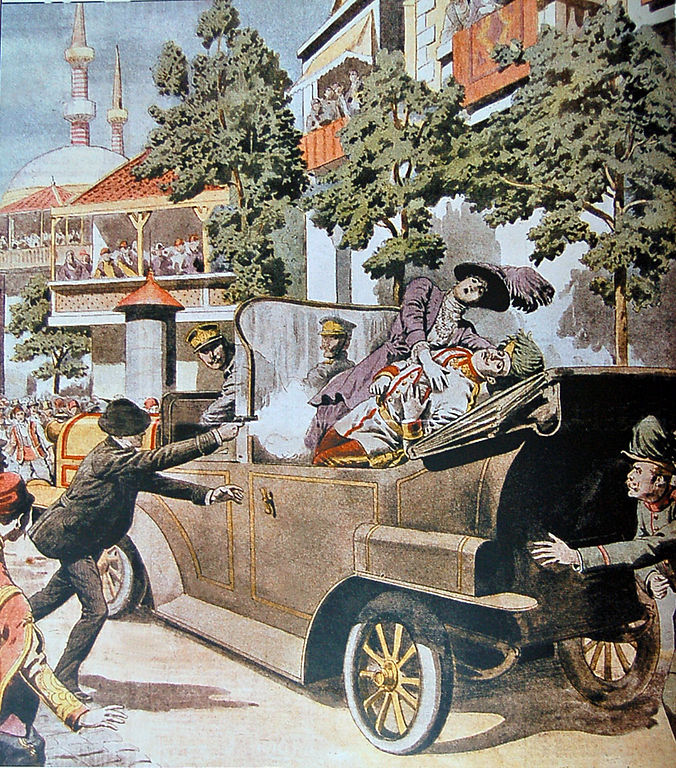

L’attentato di Sarajevo in una illustrazione del giornale francese Le Petit Journal del 12 luglio 1914

Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este

(Commons/Library of Congress)

Accadeva cento anni fa. Alle ore 11 del 28 giugno 1914 l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este e sua moglie Sophie Chotek von Chotkowa vengono assassinati a Sarajevo, capitale della Bosnia annessa ufficialmente dall’Austria nel 1908[ref]L’Austria amministrava la Bosnia dal 1879[/ref], per mano di un nazionalista slavo. La Storia colpì con triste ironia proprio l’arciduca che era l’unico esponente delle autorità austriache a favore dei nazionalisti slavi. L’erede al trono austro-ungarico sognava il suo impero rifondato non già sulla sottomissione dei vari popoli ma su un legame federativo tra di essi, e forse proprio per questo rappresentava una minaccia per le frange più estremiste del nazionalismo slavo che sognavano invece la nascita di un grande e indipendente stato jugoslavo. La notizia dell’attentato suscitò scalpore e indignazione in tutta Europa tranne che in Austria e Serbia. Il governo serbo, che aveva tutto l’interesse a precisare la propria estraneità nell’attentato, restò indifferente senza neppure proporre di avviare un’indagine per accertare le eventuali responsabilità di cittadini serbi mentre la stampa locale era quasi compiaciuta. Gli austriaci invece erano stati a dir poco negligenti. Il governatore militare della Bosnia, Potiorek, nonostante quel 28 giugno ci fosse stato già un primo tentativo di attentare alla vita dell’arciduca durante la sua visita al municipio, organizzò il viaggio di ritorno con tanta poca attenzione che l’auto di Francesco Ferdinando dovette fermarsi e il diciannovenne Gavrilo Princip poté sparare. L’inchiesta della polizia austriaca portò a concludere che se da una parte era chiaro che nell’attentato fossero coinvolti gruppi e funzionari serbi dall’altra parte si poteva ritenere che il governo serbo fosse totalmente estraneo alla questione. Ma questo allo stato maggiore dell’esercito austriaco e ad alcuni esponenti del governo poco interessava. Infatti dopo l’annessione della Macedonia da parte della Serbia nel 1913, parte dell’establishment austriaco non vedeva l’ora di sistemare i conti con il Regno di Serbia e come ebbe a dire il conte Tisza, che obiettava ai venti di guerra non per questioni di principio ma adducendo motivi di convenienza, «non è affatto difficile trovare un casus belli adatto quando se ne ha bisogno». Il secondo Reich germanico e l’impero austro-ungarico erano certi di poter esercitare il pugno di ferro e portare a termine una guerra lampo. Il 23 luglio viene presentato un ultimatum al governo serbo che le autorità austriache avevano redatto col preciso scopo che fosse irricevibile. L’ultimatum conteneva, tra le altre, due richieste che violavano apertamente la sovranità serba e ponevano un termine di 48 ore per accettarlo. Il 24 luglio il governo tedesco, che non era ancora a conoscenza del contenuto del’ultimatum austriaco, trasmise ai governi di Russia, Francia e Gran Bretagna una nota diplomatica in cui si sosteneva che le richieste austriache erano «moderate e giuste» e che ogni interferenza nella questione avrebbe avuto conseguenze incalcolabili. La risposta serba fu consegnata agli austriaci due minuti prima che l’ultimatum scadesse: senza neppure leggerla l’ambasciatore austriaco ruppe le relazioni diplomatiche e come da istruzioni ricevute partì in treno da Belgrado, mentre tre ore dopo venivano impartiti ordini per la parziale mobilitazione delle forze austriache sul fronte serbo. Rifiutando qualsiasi proposta di mediazione il governo austriaco convinse l’imperatore Francesco Giuseppe a firmare la dichiarazione di guerra con la falsa notizia di un attacco serbo contro truppe austriache. Esattamente un mese dopo l’attentato, alle ore 11 del 28 luglio 1914 la dichiarazione di guerra da parte dell’Austria era telegrafata alla Serbia. Si innescava così un conflitto la cui portata, ampiezza e atrocità mai il mondo aveva visto prima: la Grande Guerra.

Nella ricorrenza dei cent’anni dallo scoppio del conflitto la redazione di Laputa intende ricordare la Grande Guerra attraverso diversi racconti con l’intento, a modo nostro, di commemorare quei tragici eventi al fine di non dimenticare mai come la follia, la superficialità e la stupidità umana possano avere conseguenze di portata incalcolabile.

- Fuoco alle polveri! 20-7-2014

- La battaglia di Tannenberg. 16-8-2014

- Lo sbarco di Gallipoli. 21-10-2014

- Le nuove armi. 11-12-2014

- La tregua di Natale del 1914. 24-12-2014

Prima guerra mondiale: attacco della fanteria britannica i 7 agosto 1916, durante la battaglia della Somme

Foto: Lt. Ernest Brooks (Commons/Imperial War Museum)

Note

[references class=”compact” /]

Dai campi di Laputa non arrivano solo i frutti della terra, i cereali, i legumi e le primizie dell’orto, frutto di mesi di maturazione. I contadini si sono consorziati in modo da portare sulle tavole dei cittadini anche prodotti freschissimi come latte, uova, yogurt e formaggi appena fatti. Insomma, da oggi, oltre agli articoli che ormai avete avuto modo di conoscere e apprezzare, potrete leggere anche notizie e fatti interessanti, curiosi e recenti, articoli meno complessi e più “freschi”: nasce lo slog di Laputa.

Ma cos’è uno slog? Si tratta di uno “slow blog”,[ref]Slow Blog Manifesto, di Todd Sieling.[/ref] che raccoglie la filosofia dello slow food. Non vi scriveremo tutti i giorni, vi scriveremo quando avremo qualcosa da raccontarvi. Non vi scriveremo tanto per scrivere, ma per il piacere di condividere qualcosa che ci ha colpiti, con la stessa ricerca della qualità e dell’integrità che contraddistingue i nostri articoli. Quindi da oggi la mattina, prima di andare a prendere il pane fresco, passate in latteria!