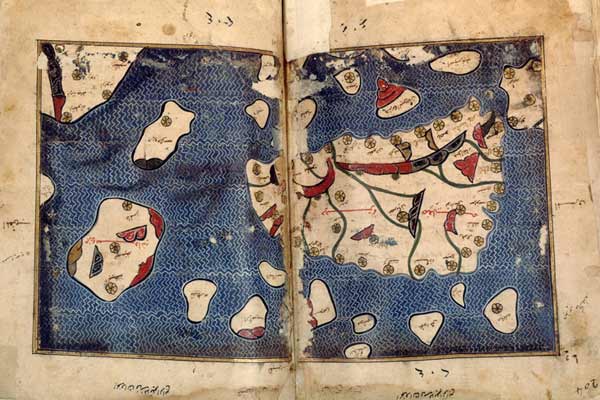

In queste ore non si fa che parlare di una notizia falsa a cui hanno abboccato tutte le testate giornalistiche più importanti del paese. Sto parlando della eredità lasciata a Berlusconi da parte di una impiegata di uno dei ministeri del nostro paese. La notizia si può trovare un po’ dappertutto (come per esempio qui oppure qui). Ma basta fare una semplice ricerca su un qualsiasi motore per trovarla ormai modificata per quella che è, ovvero una bufala. Il problema delle “bufale” o delle fake news, in realtà, non è solo contemporaneo. Oggigiorno le notizie circolano molto velocemente ed è più facile che le bufale raggiungano in poco tempo milioni di persone grazie alla rete. Tuttavia, le fake news sono sempre esistite. Ne volete un esempio? Avete mai sentito parlare della Minzogna saracina? Probabilmente no. Bisogna essere degli storici per conoscerla, o dei letterati come Leonardo Sciascia che ne ha scritto nel suo romanzo Il consiglio d’Egitto.

Mappa dell’Emirato di Sicilia, dalla Tabula Rogeriana di Muhammad al Idrisi, 1154.

Nel 1782, monsignor Giuseppe Vella, giunto in Sicilia dalla vicina Malta, divenne famoso come uno dei pochi, se non unico, cultore di lingua araba del Regno delle due Sicilie che si trovava sotto il dominio Borbonico. A cosa era dovuta questa fama? Al fatto che, trovandosi ad essere cappellano nel monastero di S. Martino delle Scale in Palermo, egli dichiarò di aver trovato e tradotto un antico codice di diritto redatto durante il dominio arabo–normanno. Dal momento che il diritto arabo–normanno era antecedente a quello borbonico, si stabilì in questo modo una matrice autonoma del diritto Siciliano su quello borbonico. Le conseguenze di una tale autonomia sono facilmente intuibili: potevano essere aboliti diritti nobiliari e restaurate casate dimenticate. Insomma, un terremoto a livello politico che raggiunse anche le corti Europee. Monsignor Vella, in realtà, spacciò probabilmente per arabo la sua conoscenza di un dialetto maltese. L’ignoranza diffusa fece il resto. C’è da dire che non tutti caddero nel tranello: Rosario Gregorio, uno dei più importanti storici del tardo settecento aveva sentito puzza di bruciato. Assieme all’esperto di lingue arabe Giuseppe Hager, professore a Vienna, scopre l’inganno e smaschera Vella consentendone la condanna a diversi anni di carcere e al ludìbrio storico. Nonostante quella di Vella si sia rivelata come un’antesignana fake news, ha dato, tuttavia, l’incentivo allo studio ed alla ricerca sulla lingua araba consentendo l’istituzione, nel Regno delle due Sicilie, di studi orientalistici. ∎

In alto: Palazzo dei Normanni (XII secolo) a Palermo.

Berlino: guardie di frontiera (Grenztruppen) della DDR chiudono il confine alla porta di Brandeburgo il 13 agosto 1961, il giorno in cui il “muro” fu eretto (Steffen Rehm).

Dopo il blocco di Berlino, inaugurato dai sovietici il 26 giugno del 1948 per forzare gli americani ad abbandonare la città e a cui gli americani risposero con il più grande ponte aereo della storia, i berlinesi vivevano un nuovo dramma. La Germania infatti era sia una nazione sconfitta e occupata dalle potenze alleate nella seconda guerra mondiale, sia il più importante e cruciale campo di battaglia della Guerra Fredda: in parole povere pagava il prezzo due volte, i berlinesi anche più degli altri. Il rischio di un conflitto nucleare con epicentro Berlino si corse nello stesso autunno del 1961: il 22 Ottobre E. Allan Lightner, un alto diplomatico statunitense fu bloccato dalle guardie della DDR al “Checkpoint Charlie”, il punto d’accesso a Berlino Est dedicato agli stranieri. Poiché gli accordi di Potsdam prevedevano per gli alleati la libera circolazione in tutti i quartieri di Berlino, Lightner si rifiutò di mostrare il passaporto e tornò indietro. Saputo dell’accaduto Lucius D. Clay, consigliere speciale del presidente Kennedy nonché l’ex generale che ideò il ponte aereo del 1948, ordinò ai soldati americani di scortare i diplomatici diretti a Berlino Est. Data la resistenza e l’insistenza da parte delle guardie della DDR nel voler controllare i passaporti, Clay ordinò di sostituire i soldati a bordo dei fuoristrada con dieci carri armati M48. Dinanzi al dispiegamento dei carri armati americani a 75 metri dal confine, l’Unione Sovietica rispose con altrettanti carri armati sovietici disposti alla stessa distanza dall’altro lato del Checkpoint Charlie. Per 16 tesissime ore americani e sovietici si puntarono i cannoni addosso, da una parte all’altra della frontiera. Temendo che la situazione potesse sfuggire di mano, Kennedy chiamò Clay per ricordargli che passare a Berlino Est senza passaporto non valeva un conflitto nucleare con Mosca; il presidente americano chiamò Chruščëv per tentare di calmare le acque, e a fronte della promessa di non invadere Berlino Est ottenne il ripristino del libero accesso alla zona orientale. Alle 11 del mattino successivo i sovietici ritirano per primi un carro armato e aspettarono finché anche gli americani non avessero ritirato uno dei loro; fu così che uno a uno i carri armati si ritirano dal Checkpoint Charlie in buon ordine.

Il presidente USA John F. Kennedy parla a Berlino il 26 giugno 1963 (John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston).

Due anni più tardi, il 26 giugno 1963, fu di nuovo protagonista Kennedy che in visita a Berlino tenne il famoso discorso «Ich bin ein Berliner»;[2] anche se era chiaro l’intento retorico del discorso di Kennedy c’è chi aprì una discussione sulla celebre frase sostenendo che Kennedy avesse detto in realtà «Io sono un bombolone». La disputa nasceva dall’articolo “ein” (un) e da “Berliner” che nel Nord della Germania è il modo con cui si chiama il Krapfen: poiché si suol dire “io sono berlinese” e non “io sono un berlinese” allora per alcuni la traduzione letterale del discorso di Kennedy era “io sono un bombolone”. In molti negli USA diffusero questa versione dando per certo l’errore di Kennedy, mentre nella realtà l’utilizzo dell’articolo “un” non è formalmente scorretto, e inoltre dal contesto del discorso era abbastanza chiaro che non si riferisse al dolce ma alla città. La celebre frase di Kennedy a Berlino è famosissima, molto meno la frase spontanea che disse quando fu informato della costruzione del muro: «not a very nice solution, but … a hell of a lot better than a war“».[3] Archiviato il discorso di Kennedy il muro restò lì dov’era e si stima che dal 1961 al 1989 più di 600 persone furono uccise mentre tentavano la fuga verso l’Ovest, di cui almeno 136 proprio lungo il muro; al contrario si stima in almeno 5.000 persone il numero di coloro che riuscirono a fuggire. Poi quasi all’improvviso il muro crollò.

Prime operazioni di smantellamento del muro, 21 dicembre del 1989 (foto: U.S. Airforce).

Agli inizi del novembre del 1989 il governo della DDR era alle prese con la protesta aperta da parte della popolazione, soprattutto contro un progetto di legge sui viaggi. A seguito delle proteste in diverse città, il 9 novembre la legge era stata rivista prevedendo per i viaggi privati la concessione di un visto senza specifiche condizioni o tempi di attesa. Lo stesso giorno alle ore 19 al termine di una conferenza stampa, il segretario del Comitato Centrale Günter Schabowski diede notizia, senza porvi particolare attenzione, del nuovo regolamento sui viaggi privati. A quel punto il giornalista italiano Riccardo Ehrman, all’epoca corrispondente dell’ANSA da Berlino Est, chiese maggiori informazioni a Schabowski sulla nuova legge sui viaggi, consapevole di come l’intento della DDR fosse in realtà negarli come sempre. Per un’imprevedibile piega della Storia Schabowski non si era ben chiarito con il governo e quindi rispose alle domande del giornalista italiano affermando che: «si sarebbe potuto chiedere il permesso senza che ci siano condizioni, come motivi per il viaggio e rapporti di parentela»; che i permessi sarebbero stati rilasciati entro poco tempo; che il regolamento era in vigore «da subito, senza indugio». Alle ore 20 il telegiornale dell’emittente ARD aprì con la notizia che la Repubblica Democratica Tedesca aveva aperto i confini; poco dopo a Berlino Est una piccola folla iniziò a presentarsi al confine desiderosa di usufruire immediatamente delle nuove regole; prese di sorpresa le guardie di confine della DDR rimasero interdette sul da farsi e verso le 21:20 i primi cittadini dell’Est poterono passare a Berlino Ovest. Il comandante del valico faceva tuttavia apporre dei timbri per annullare la validità dei passaporti, privandone dei diritti gli ignari proprietari. Intorno alle 23:30 l’afflusso di persone divenne tale che il comandante, ancora senza indicazioni ufficiali, fece aprire la sbarra del confine; anche gli altri valichi di frontiera furono aperti e fu così che senza il minimo preavviso e grazie al malinteso di Schabowski, e alle domande di un giornalista italiano, il muro di Berlino smise di dividere la città.[4]

1 – Sede della STASI-HVA all’angolo tra Ruschestraße e Frankfurter Allee, Berlino-Lichtenberg. Dal 2003 è sete delleDeutschen Bahn, le ferrovie tedesche (foto: [CC BY-SA 3.0] Commons .

Su come la CIA abbia ottenuto l’archivio Rosenholz molto probabilmente non si potrà mai sapere con certezza la verità, l’acquisto per 75 000 dollari è solo una delle ipotesi. C’è chi sostiene che il venditore fosse un agente del KGB, chi un agente della STASI al servizio della CIA, c’è chi sostiene che la CIA sia entrata in possesso dell’archivio nel 1991 e abbia aspettato un anno prima di informare i tedeschi, chi invece afferma che non sia arrivato in mano americane prima del 1993. Ciò che si sa di sicuro è che l’archivio Rosenholz rappresenta ancora una questione aperta tra gli Stati Uniti e la Germania.

Il muro di Berlino è stato per anni una ferita profonda per i berlinesi e per i tedeschi ed è difficile poter ricostruire con le parole ciò che è stato e ciò che ha comportato per la vita di migliaia di persone. Senza voler offendere la memoria collettiva dei berlinesi, si può però dire che un piccolo merito il muro di Berlino lo ha avuto: nel 1977 due amanti clandestini che si baciavano accanto al muro ispirò a David Bowie la canzone Heroes (sulla base dell’omonimo brano “krautrock” dei Neu! ’75 di due anni prima) che la rivista Rolling Stones ha inserito al 46º posto delle 500 migliori canzoni di sempre, inclusa anche nella colonna sonora del celebre film Christiane F. — Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. Questo e molto altro è avvenuto a Berlino lungo un muro costruito in una notte di mezza estate. ∎

Note

- [1]Deutsche Demokratische Republik, meglio nota come DDR.↩

- [2]«Io sono un Berlinese».↩

- [3]«Non una bella soluzione ma…dannatamente molto meglio di una guerra».↩

- [4]Il muro fu poi materialmente abbattuto tra giugno e novembre del 1990.↩

- [5]La CIA aveva una vera e propria base a Berlino Ovest.↩

- [6]Bundesamt für Verfassungsschutz.↩

Bibliografia e fonti

- Mainoldi, Luca: “Per le spie USA la Bundesrepublik è il paradiso” in Limes nº5/2017

- Magali, Gravier “Gli archivi della Stasi e la rielaborazione della memoria tedesca” in Contemporanea, Vol. 12, No. 2 (aprile 2009), pp. 326-335. Jstor.org, Web.

Markham, James M. “A lot better than a war” in New York Times, 8 Feb. 1987. Archives, nytimes.com, Web.

- Visetti, Giampaolo “Dossier Stasi, la Germania trema” in La Repubblica 8 Lug. 2003. Archivio, repubblica.it, Web.

- “La costruzione del muro di Berlino” in beBerlin. Web.

- Taino, Danilo “Muro di Berlino (1989 — 2009) in Corriere della Sera, 2 Feb. 2009. In Cinquantamila.it, Web.

- “La crisi di Berlino del 1961” in Il Post, 28 Ott. 2011. Web.

- “La caduta del muro di Berlino e la nascita della nuova Europa” in Focus. Web.

- “Ich bein ein Berliner” in Il Post, 26 Giu 2013. Web.

- Farnè, Emma “Riccardo Ehrman, il giornalista italiano che fece cadere il muro” Rai News. Web.

“500 Greatest Songs of All Time. 4: David Bowie, Heroes” in Rolling Stones 7 Apr. 2011. Web.

Immagine in alto: il Muro alla porta di Brandeburgo, 12 gennaio 1989. Foto: Dipartimento della Difesa U.S.A.

Il vino è una bevanda meravigliosa perché ogni vignaiolo può creare un vino tutto suo. Dalla fioritura della vite al vino imbottigliato non passano solo mesi, ma innumerevoli variabili tra cui quella umana. Un mercato che è notevolmente cambiato dal secondo dopoguerra a oggi, e se c’è una cosa che ha dell’incredibile è che questa bevanda genera feroci guerre ideologiche tra chi innova e chi vuole rimanere fedele alla tradizione e le rispettive armate di fan. La più celebre di tutte in Italia è stata la querelle che ha contrapposto i Barolo’s Boys ai tradizionalisti sui metodi di produzione del Barolo. Di recente a generare un’aperta ondata di protesta e sdegno è stata “Gik“, il vino blu ideato in Spagna da una startup dell’Università dei Paesi Baschi, ottenuto grazie all’aggiunta di antociani (colorante naturale presente negli acini delle uve). Gik non può essere venduto ufficialmente come vino perché la legislazione europea prevede solo i “colori” bianco, rosso e rosato. Su internet è possibile vedere un video del Washington Post in cui la sommelier Morgan Fausett lo prova, lo giudica molto dolce e non ne sembra particolarmente entusiasta. Ma, piaccia o non piaccia, Gik sta ottenendo un successo esponenziale su scala mondiale, soprattutto tra i millenial e in Asia. E in Italia abbiamo startup che vogliono innovare il modo di fare il vino? Sì, e il progetto è totalmente diverso da quello spagnolo.

Saturnalia, in collaborazione con l’Università di Pavia, si pone l’obiettivo di utilizzare le immagini satellitari, i dati delle stazioni meteo e appositi sensori per proporre una gamma di servizi tra i quali:

- fornire ai produttori un monitoraggio continuo, tramite diversi parametri, dello stato della vigna; consentendo tra le altre cose di procedere all’irrigazione o ai trattamenti fitosanitari solo quando è opportuno farlo, evitando così spreco d’acqua e trattamenti inutili;

- fornire informazioni in anticipo al consumatore sulla qualità dell’annata prima della messa in vendita dei vini, oppure permettere di consultare l’annata migliore per quella tipologia di vino.

Saturnalia ha vinto nel 2016 il contest “Space App Camp” dell’ESA (Agenzia spaziale europea), mentre nel maggio 2017 è stata semifinalista del ChinItaly Challenge e a settembre è stata tra i finalisti del concorso “Space Moves!” dell’ESA. La startup punta a essere operativa entro il 2018, grazie anche al supporto del Consorzio Terre d’Oltrepò, e ha appena ricevuto un nuovo contributo da parte dell’ESA per riuscire a farla diventare operativa.

Il satellite Sentinel–2

(Rama/Commons CC-BY-SA 2.0/FR)

Al momento Saturnalia sta perfezionando il sistema procedendo all’analisi dei dati storici di quattro grandi eccellenze italiane: barbaresco, barolo, brunello di Montalcino e chianti.[1] Curare costantemente lo stato del vigneto, risparmiare acqua, evitare trattamenti antiparassitari inutili, conoscere come si prospetta la vendemmia: riuscirà Saturnalia in questa ardua missione? Se l’obiettivo è quello di aumentare la qualità del vino riducendo l’impatto ambientale, non possiamo non farle il più grande “in bocca al lupo” possibile.

- [1]L’ordine è meramente alfabetico.↩

«Lo vuoi un palloncino?» La frase cult del clown più terrificante del cinema, che proprio in queste settimane ha fatto il proprio trionfale ritorno grazie al remake diretto da Andy Muschietti. IT è sicuramente uno degli incubi più terrificanti che ci portiamo dietro dall’infanzia. Ma c’è qualcosa di più profondo dietro l’atavica paura che proviamo per quel grottesco pagliaccio. La coulrofobia.

Il quadro del “Clown Tragico” in The Sims.

Si dice che la miseria ami la compagnia. Ma non vedo miseria in questa casa. Ecco, adesso vedo arrivare la compagnia! Quindi, perché non dici “Ciao!” al Pagliaccio Tragico? Non avrai mai voglia di dirgli “Addio”. O …forse sì?

Il messaggio del “Clown Tragico”.

Ricordo ancora la corsa che feci per scappare dal computer. L’immagine di quella figura esile e triste, il trucco pesante, grottesco che ne deturpava il viso non mi ha più abbandonata. Forse era già latente ed attendeva solo il momento giusto per palesarsi o forse devo davvero la colpa ad un gioco per il computer ma da allora non sono più riuscita a vedere un clown, fittizio o reale che fosse. La Coulrofobia, dal greco “paura per coloro che camminano sui trampoli”, è questo, l’atavico terrore per i pagliacci.

Gli psicologi affermano che almeno una persona su sette soffre di questo disturbo. E le persone che ne soffrono possono avere veri e propri attacchi di panico trovandosi al cospetto di uno di questi buontemponi da circo. L’intensità dell’attacco varia da persona a persona: per qualcuno si manifesta un rifiuto di sostenerne la presenza, rabbia, per altri si arriva addirittura a senso di nausea, fiato corto, svenimento. Qualche pomeriggio fa ero assieme ad un mio amico al Toys, che si sta ovviamente addobbando e preparando per Halloween. Mentre con Lorenzo stavamo ammirando la sezione dei Lego, ignorando coloro che si provavano i costumi ci trovammo dinnanzi ad un signore vestito da clown. Un mosaico di colori che stonavano tra loro, un trucco appena accennato, un cappello sul capo che ondeggiava ad ogni movimento dell’uomo. Rimasi paralizzata. Mani che formicolavano, cuore che palpitava con veemenza nel petto, senso di vuoto e smarrimento. Ci vollero quindici minuti per farmi uscire dal Toys. Al solo pensiero ho i brividi ancora adesso.

Gli studi affermano che, in alcune persone, il problema si manifesti a causa del trucco eccessivo che cela la vera identità e i sentimenti di chi indossa la maschera. Infatti, secondo gli psicologi, la paura è legata al primordiale istinto di sopravvivenza che ci spinge a tenerci lontani da chi non si manifesta per ciò che non è realmente. Ma la spiegazione medica nulla toglie al re dei clown terrificanti: IT. Stephen King ha dato vita ad un essere di pura malvagità che racchiude in sé le più profonde e radicate paure dell’uomo. Il tutto condito da un’antropomorfizzazione che avviene attraverso un clown, di nome Pennywise.

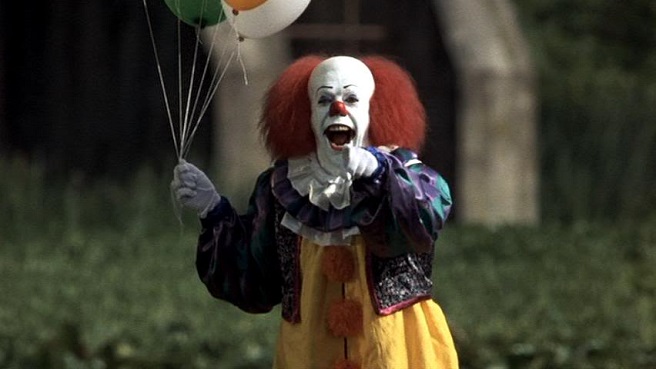

“Pennywise” (Tim Curry) nella miniserie It di Tommy Lee Wallace (1990).

Lui, con i suoi palloncini, il suo modo di tormentare i bambini della città di Darry è sicuramente tra i primi colpevoli dei casi di Coulrofobia. E se pensavamo di esserci salvati, evitando la miniserie del 1990 che vedeva nei panni del cattivo un allucinato Tim Curry, siamo costretti oggi, ben ventisette anni dopo (lo stesso lasso di tempo che impiega “IT” per risvegliarsi dal suo torpore) a ritrovarci un nuovo adattamento. Ancora più cupo, inquietante e con un antagonista ancora più desideroso di turbare i nostri incubi. Persino la nuova stagione di American Horror Story, serie tv prodotta dalla 20th Century Fox, affronta il tema della coulrofobia. Che sia l’anno dei clown? Spero decisamente di no.

Pennywise (Bill Skarsgård) nel film It di Andrés Muschietti (2017).

Sono l’incubo peggiore che abbiate mai avuto, sono il più spaventoso dei vostri incubi diventato realtà, conosco le vostre paure, vi ammazzerò ad uno ad uno. »It/Pennywise

Il mio di incubo lo sei di sicuro, caro It. ∎

Immagine copertina: Desertrose7/Pixabay

I “biscotti della fortuna” (fortune cookies) sono biscotti croccanti costituiti da una cialda dolce contenente un bigliettino con un motto, una frase profetica o divinatoria: sono usualmente serviti a fine pasto nei ristoranti cinesi in occidente (Nord America ed Europa) e per questo associati, nell’immaginario collettivo, alla tradizione cinese. In realtà sono stati inventati in America agli inizi del 1900, in seno alle numerose comunità di immigrati sino–nipponici sulla West Coast degli Stati Uniti. In particolare, la paternità del biscotto come lo conosciamo oggi è contesa tra San Francisco e Los Angeles, in California, anche se probabilmente si ispira ad una tradizione giapponese: il tsujiura senbei, un biscotto di sesamo e miso alla brace la cui esistenza è documentata già dal XIX secolo, solitamente accompagnato da biglietti con profezie.

Nei biscotti della fortuna californiani si trovano solitamente citazioni pseudo–filosofiche di un certo Fu Ling Yu: parodiando gli aforismi di Confucio, il Maestro dei biscotti di San Francisco propone frasi scherzose, triviali, con doppi sensi nemmeno troppo celati (tipo «meglio un pollo nel cespuglio che in mano») e decisamente troppo moderne per essere opera di un antico filosofo cinese (tipo «pagare gli alimenti è come fare benzina all’auto di un’altro»).

Chi è quindi questo Fu Ling Yu? Qualcuno azzarda che sia proprio il tizio che, agli inizi del secolo scorso, inventò i fortune cookies. La realtà, però, è che non esiste nessun Fu Ling Yu: il nome è di fantasia e si pronuncia come l’inglese fooling you, «ti sto prendendo in giro».

Produzione dei fortune cookies a San Francisco (foto: E. Spartà).

L‘argomento vaccini, purtroppo, è sempre attuale. Purtroppo per due motivi: primo, perché nonostante gli sforzi scientifici, logistici ed economici profusi, malattie infettive potenzialmente pericolose continuano ad esistere e diffondersi. Probabilmente non sarà mai possibile debellarle completamente, quello che possiamo fare è contenerne la diffusione e ridurre i danni sull’uomo. Secondo, perché ultimamente sta dilagando un’altra pericolosa infezione: l’imbecille moda del cosiddetto antivaccinismo. Cos’è l’antivaccinismo? È appunto una pericolosa “moda” –non la chiamerei nemmeno “teoria”, in quanto ciò presupporrebbe una formulazione di principi logicamente coerente– di non vaccinarsi e/o non vaccinare i propri figli, sulla base della credenza che i vaccini siano inutili, dannosi, o che comunque se ne possa fare a meno per diverse ragioni. Queste “ragioni” sono le più disparate e vanno dalle teorie del complotto alla pseudoscienza, fino al puro e semplice esibizionismo radical–chic; ma hanno in comune una buona dose di ignoranza e l’incapacità di documentarsi ovvero di discriminare fonti attendibili da siti truffaldini o antiscientifici. Il che fa dell’antivaccinismo un problema piuttosto “trasversale” e difficile da affrontare. Non vale la pena, quindi, dilungarsi ad analizzare le svariate argomentazioni sostenuti dai detrattori dei vaccini, quanto invece è necessario offrire una corretta informazione o gli spunti per stimolare lo spirito critico. Un modo originale e divertente per sensibilizzare l’opinone pubblica sul problema è stata proposta da due medici australiani con la passione dei giochi di carte: Vaxcard, il gioco dei vaccini. È un gioco di carte strategico nel quale i giocatori devono tentare di infettarsi l’un l’altro con terribili malattie come il tifo, il colera o la meningite, fino ad azzerare i punti ferita dell’avversario ed eliminarlo dal gioco. Unico modo di difendersi: incrementare le proprie difese immunitarie. Il meccanismo di gioco prevede tre livelli di difficoltà per essere accessibile anche ai giocatori più giovani e inesperti e carte speciali collezionabili progettate per essere donate i bambini, ad esempio come premio dopo la vaccinazione. Inoltre sono previste espansioni particolari come le malattie per bambini, le infezioni tropicali o quelle tipicamente rischiose per i viaggiatori. Le carte contengono grottesche ma adorabili rappresentazioni antropomorfe delle malattie e informazioni sui sintomi, in modo da aiutare il giocatore a imparare a conoscere le infezioni e a difendersi.

Il gioco è in crowdfunding (se non sapete cos’è leggete qui) su Kickstarter e può essere pre-acquistato a partire da 10 A$ (dollari australiani) per la versione “download” da stampare a casa o 20 A$ per il set base di carte. Si può contribuire al progetto fino al 9 dicembre 2016, dopo bisognerà attendere fino a luglio 2017 per la distribuzione attraverso i canali tradizionali, ma il costo sarà naturalmente maggiore. Buona epidemia!

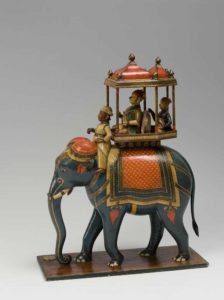

L’Ottocento fu caratterizzato da una rivoluzione del modo di viaggiare e dalla passione per l’avventura. I progressi tecnologici portarono ad un miglioramento dei mezzi di trasporto (la ferrovia, il piroscafo), di comunicazione (il telegrafo) e di informazione (nascono i quotidiani). L’impero coloniale britannico raggiunse la sua massima estensione, portando queste innovazioni anche negli angoli più remoti del globo. Sebbene lungi da essere ancora un fenomeno di massa, viaggiare diventò più facile, veloce e sicuro: per alcuni una passione o una opportunità. Tra questi l’imprenditore ferroviario britannico Frederick Stibbert (1838 – 1906), appassionato d’arte e di militaria che, grazie ai propri viaggi e ad una fitta rete di contatti, riuscì ad accumulare una vastissima collezione di armi ed armature, opere d’arte, arredi e oggetti di artigianato provenienti da tutto il mondo e che documentano gli usi e costumi delle popolazioni dell’Europa, dell’Africa, del medioriente e dell’Asia fino alle più remote terre orientali (il museo detiene la più vasta collezione di armature giapponesi fuori dal paese). Come Salgari non visitò mai molti dei paesi di provenienza degli oggetti da lui acquistati, ma riuscì a documentarsi attraverso le pubblicazioni dell’epoca dando forma ad una collezione eclettica ma ragionata.

Nel 1849 si trasferì nella propria città natale, Firenze (era figlio di madre toscana e di un ufficiale britannico): qui creò il proprio personale museo nella villa di famiglia, che alla sua morte fu donata alla città con il parco e tutte le collezioni, per diventare l’attuale Museo Stibbert. Dal 6 maggio al 16 ottobre 2016, il museo ospita una mostra intitolata “Una Wunderkammer ottocentesca. Itinerario tra le rarità collezionistiche di Frederick Stibbert” nella quale sono esposte inedite opere d’arte e d’artigianato collezionate da Stibbert ricalcando la moda per le raccolte enciclopediche seicentesche allestite soprattutto in Germania, paese da lui frequentato assiduamente per studiare le collezioni dinastiche tedesche. Wunderkammer, in tedesco, significa appunto “camera delle meraviglie” o “gabinetto delle curiosità”: il termine si riferisce a quelle stanze dove i grandi (e facoltosi) collezionisti privati raccoglievano, a partire dal cinquecento, vaste collezioni oggetti straordinari provenienti dal mondo della natura o creati dalle mani dell’uomo. A metà tra una “Wunderkammer” e un romanzo d’avventura ottocentesco, gli oggetti esposti, rari e curiosi, raccontano un viaggio fantastico attraverso la storia e la cultura di mondi lontani.

Alcuni degli oggetti in mostra:

- Vasi in vetro traslucido, XIX secolo.

- Toreri spagnoli: gruppo di statuette, XIX secolo.

- Vassily Gazemberger, statuette di tiratore del reggimento Stepan Ianov, 1860.

- Velieri, souvenir di viaggio.

- Vetrina Japonisme

- Elefante con planachino in cartapesta laccata, India.

- Volatile in lamina metallica e vetri colorati, Birmania.

- Manifattura giapponese, gru in bronzo (1880-1885).

- Dipinto su rame in cornice in bronzo dorato e pietre dure.

Immagini: © Museo Stibbert.

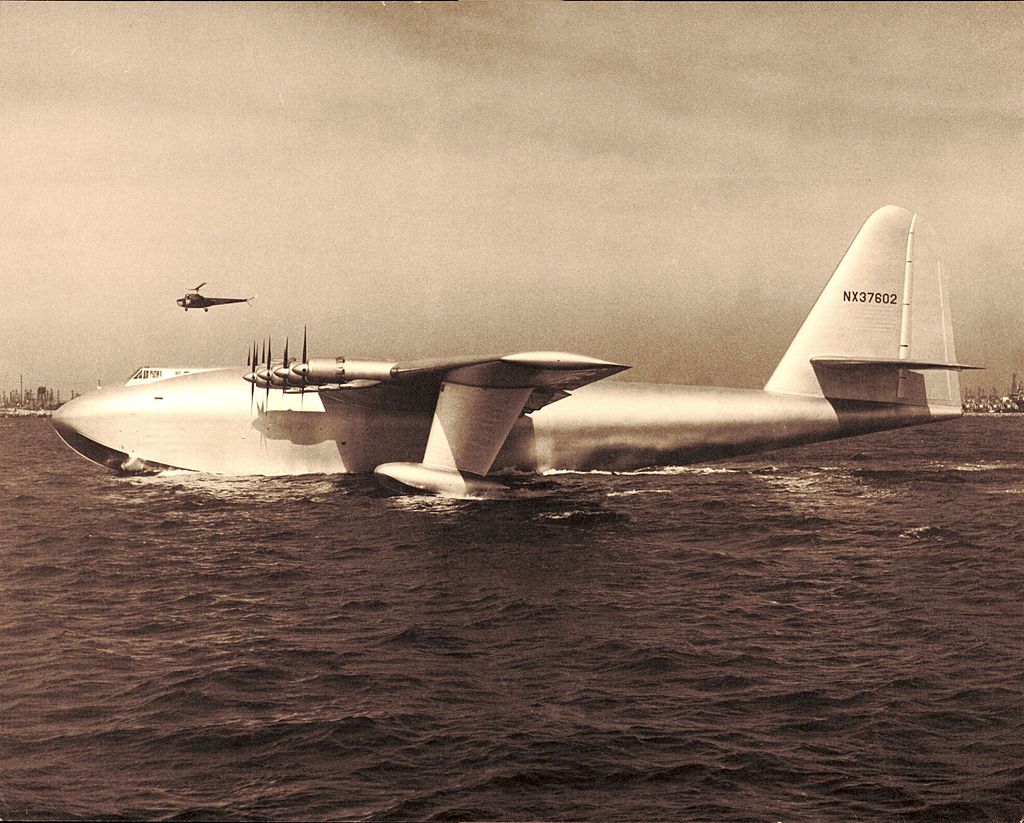

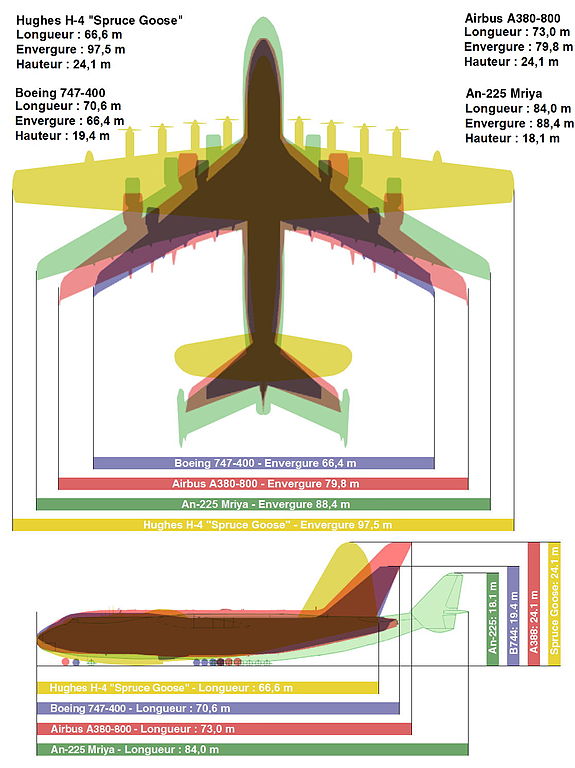

Il Solar Impulse 2 ha di recente occupato i notiziari con l’avvio della sua impresa di giro intorno al mondo alimentato solo dall’energia solare. Anche se le implicazioni per l’aviazione commerciale sono molto in là da venire, il velivolo trasporta due uomini ad una velocità di crociera di 100 km/h, il Solar Impulse 2 con la sua apertura alare di 72 metri (il Boeing 747 ha un apertura alare di 68.5 metri) e il suo peso totale pari a quello di un auto media è un prodigio tecnologico che resterà negli annali. Sempre negli annali dei prototipi dell’aviazione un posto tutto suo non può non averlo un aereo completamente diverso dal Solar Impulse 2: l’idrovolante Hughes H-4 “Hercules”. Il nome non vi dice niente? In effetti è pur sempre un aereo che ha volato solo una volta e per poco più di un miglio, ma ha una storia tutta particolare.

Nel 1942 l’esercito statunitense aveva necessità urgente di trasportare mezzi e uomini dall’altra parte dell’Oceano Atlantico senza correre il rischio di essere bersaglio dei micidiali U-Boat tedeschi. Henry John Kaiser, magnate dell’industria metallurgica e navale [1] e figlio di immigrati tedeschi, ebbe l’idea di un mastodontico velivolo che potesse sostituire le navi per attraversare l’atlantico e si rivolse al famoso miliardario Howard Hughes per progettare e costruire questa “nave volante”. Il primo e grande problema era il materiale: le restrizioni di guerra impedivano l’utilizzo di metalli come l’alluminio e l’acciaio. La scelta per l’aereo più grande mai pensato, era sei volte più largo dei velivoli dell’epoca ed è tuttora stato battuto in dimensione totale solo dall’Antonov An-225 “Mriya”, ricadde quindi sul… legno. Approvato il progetto dalle autorità americane Kaiser e Hughes costituirono una società ad hoc e il primo nome dell’aereo fu HK-1 “Hercules”, ma nel 1944 i ritardi e le circostanze mutate della guerra fecero maturare in Kaiser la decisione di abbandonare il progetto. Rimasto solo Hughes ri-batezzò il velivolo H-4 “Hercules” anche se per i critici del progetto esso era ormai diventato “The Spruce Goose” ovvero “l’Oca di Abete”. Il soprannome fu detestato da Hughes che lo riteneva un insulto a tutti i progettisti e poi anche perché in realtà l’aereo era fatto principalmente di betulla e non di abete rosso. Col finire della guerra e dopo aver finanziato il progetto con 22 milioni di dollari il governo americano aveva perso qualsiasi interesse verso lo Spruce Goose ma il suo ideatore non si arrese e continuò nella costruzione investendo 18 milioni di dollari di tasca propria. Alla fine il momento arrivò. Il 2 novembre 1947 a Long Beach, California, il gigante aereo con lo stesso Hughes ai comandi, e David Grant come co-pilota e diverse persone a bordo, si alzò per il suo primo e ultimo volo. Lo Spruce Goose volò per un minuto circa, percorrendo un chilometro e seicento metri alla velocità di 128 km/h e ad un’altezza di ventuno metri ma dimostrò a tutti, soprattutto ai tanti scettici e detrattori, che poteva volare. Si ignora se Hughes sperasse in un secondo volo o se semplicemente vi era enormemente affezionato ma sta di fatto che spese non poco denaro per la custodia e la manutenzione del velivolo fino alla sua morte nel 1976. Dopo la morte di Hughes il velivolo fu prima donato dalla Hughes’ Summa Corporation all’Aero Club of Southern California, poi affittato alla Wrather Corporation e alla Disney Company e infine acquistato, nel 1992, dall’Evergreen Aviation & Space Museum. Lo Spruce Goose fu così smontato, trasportato su chiatte e poi su camion fino a McMinnville nell’Oregon dove è stato poi ricostruito e completamente restaurato prima di essere esposto di nuovo al pubblico. L’hangar, chiamato “edificio 15”, dove fu costruito lo Spruce Goose è stato utilizzato come studio cinematografico per il film del 2004 The Aviator, dedicato proprio alla vita di Hughes, ma anche per le riprese di Titanic

(1997), Transformers

(2007), Eagle Eye

(2008), Avatar

(2009), grazie ai suoi 315.000 metri quadrati di spazio.

Se si pensa che H-4 Hercules era stato progettato per trasportare 750 uomini o due carri armati per le necessità della seconda guerra mondiale il progetto è ovviamente fallimentare; tuttavia le dimensioni mastodontiche, la sua costruzione in legno grazie ad una particolare tecnica per modellarlo, l’impegno in prima persona di Hughes, e il fatto che nonostante tutte le difficoltà sia riuscito a volare almeno una volta lo rendono in ogni caso un pezzo di storia dell’aviazione.

[hana-code-insert name=’adsense_link’ /]

4 – Confronto tra i quattro più grandi aerei mai costruiti: in giallo lo “spruce goose”.

Note

- [1]Fu Kaiser a costruire le navi classe Liberty fondamentali per la Marina Americana durante la seconda guerra mondiale.↩

Immagini

- Miko Vuille, Payerne 13-11-2014 [CC-BY-SA 4.0] Commons.

- Federal Aviation Admistration [PD] Commons.

- D. Wallner, Evergreen Aviation & Space Museum 2012 [CC-BY-SA 3.0] Commons.

- Clem Tillier, 2006 [PD] Commons