Wealth of Nations è un trattato enorme, disordinato, ricco di cose divertenti e scritto in una prosa ammirevole. Con la Bibbia e il Capitale di Marx, è uno dei tre libri che le cosiddette persone «colte» si sentono autorizzate a citare senza averli letti. John Kenneth Galbraith

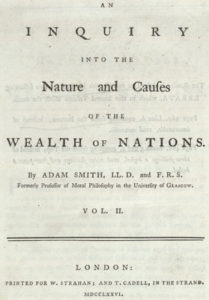

Copertina dell’edizione originale, 1766

Adam Smith (1723 – 1790), filosofo ed economista scozzese, è ritenuto il fondatore dell’economia politica liberale. Dopo un viaggio in Europa durante il quale ebbe occasione di conoscere gli intellettuali del tempo (Voltaire, D’Alembert, François Quesnay, e altri), Smith lavorò 5 anni al suo capolavoro che fu pubblicato a Londra nel 1776, l’anno della Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America. Acuto osservatore, Smith prevede la rivoluzione industriale (che si sarebbe concretizzata da lì a qualche anno), o almeno ne coglie i primi stadi, osservando la specializzazione della manodopera che già si andava affermando nelle officine («Un uomo svolge il filo metallico, un altro lo drizza, un terzo lo taglia…»), prima che si affermassero i grandi stabilimenti fumanti di vapore e le città industriali. Smith evidenzia con grande chiarezza, scrive l’economista John Kenneth Galbraith, «le contraddizioni, l’obsolescenza e, soprattutto, l’angusto egoismo sociale del vecchio ordine». Affronta interrogativi come la definizione stessa di ricchezza, che cosa determina le sorti economiche di un individuo, di un’impresa, di una nazione; dando risposte che saranno determinanti nello studio dell’economia per i due secoli successivi. Si diverte a demolire le comode idee politiche ed economiche nelle quali si adagia il pensiero dell’epoca ed in particolare la mentalità mercantilistica e le restrizioni al commercio, interne ed internazionali, senza risparmiare la sua elegante ironia. Senza ipocrisia, afferma che la motivazione economica è incentrata su un po’ di sano egoismo: «Non ho mai visto che sia stato raggiunto molto [per il bene della società] da coloro che pretendono di trafficare per il bene pubblico.» Il tutto viene esemplificato esponendo un cospicuo numero di «fatti curiosi», come li definì il filosofo scozzese David Hume, che dimostrano la vastità degli interessi di Smith. Il successo dell’opera fu immediato: «Le idee più profonde espresse nel linguaggio più perspicuo», ne scrive il filosofo Edward Gibbon e ancora quindici anni dopo il primo ministro britannico William Pitt, parlando alla Camera dei Comuni, cita la «vasta conoscenza dei particolari e la profondità della ricerca filosofica di Smith» nella Wealth of Nations. Essendo stato scritto alla fine del XVIII secolo manca di tutto quanto fu elaborato successivamente (il concetto di “utilità marginale”, ad esempio, fu introdotto in economia solo agli inizi dell’800) ma La ricchezza delle nazioni resta uno dei testi fondamentali della moderna scienza economica e in particolare dell’economia politica liberale. Una “guida galattica per economisti”, che condivide con quella, famosa, “per autostoppisti” di Douglas Adams il destino di essere uno dei libri più citati da chi non l’ha letto.

Edizioni

Newton Compton ne propone una edizione integrale nella collana I Mammut, caratterizzata dai tomi voluminosi ma leggerissimi (ma disponibili anche in e–book): la traduzione è di F. Bartoli, C. Camporesi, S. Caruso; con introduzione di Alessandro Roncaglia e contributi critici di Lucio Coletti, Claudio Napoleoni e Polo Sylos Labini. L’edizione UTET, a cura di Anna e Tullio Biagiotti, è quella citata nell’edizione italiana della Storia dell’economia di J.K. Galbraith. L’edizione di DeAgostini è la ristampa di quella della UTET.

Secondo il suo autore è «un libro scritto in fretta e in furia, un istant book nel bene e nel male». Tsunami nucleare — i trenta giorni che sconvolsero il Giappone del giornalista Pio d’Emilia, corrispondente da Tokyo di SkyTG24 e collaboratore all’epoca de Il Manifesto, è il diario dei giorni immediatamente successivi al grande terremoto dell’undici marzo 2011. È un diario che ripercorre i tragici momenti vissuti dal popolo giapponese, una cronaca che rende in qualche modo giustizia alla sofferenza di un popolo passata in secondo piano rispetto alla paura di Fukushima. Una paura cavalcata e amplificata dai media internazionali a cui molto probabilmente interessava più il fare “ascolti” che obbedire alla regola cardine di ogni giornalista: informare. Pio d’Emilia è un convinto anti-nuclearista e lo dichiara subito per onestà intellettuale, ma è ben lungi dalle forzature e dagli allarmi sull’apocalisse incombente che invece abbondano sui media esteri. Il libro è stato dato alle stampe nel mese di maggio 2011, due mesi dopo i fatti narrati per cui molto ancora si ignorava di quanto accaduto dentro la centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi. Nel diario si alternano la cronaca del disastro del giornalista, piccole digressioni da storico sulla cultura giapponese per far capire al lettore lo stato d’animo della popolazione, le paure dell’uomo tentato come tutti di fuggire dal paese a cui segue la voglia di capire cosa sta davvero accadendo, arrivando fino ai cancelli della centrale nucleare. È la narrazione di un giornalista italiano che sente però il Giappone, dove abita da trent’anni, come il proprio paese. Completano il libro uno scritto di Randy Taguchi su com’è nata la scelta nucleare del Giappone e in appendice un articolo di Scilla Alecci sullo tsunami dell’informazione insieme al muro della vergogna di Andrew Woolner, e una cronologia degli avvenimenti a cura di Massimo Della Pira. Un libro piccolo ma essenziale per comprendere meglio quanto accaduto in quei giorni.

Alessio Lisi

Centrale di Fukushima il 16 marzo 2011 (Digital Globe/Commons CC-BY-SA 3.0).

Il napoletano Ernesto De Martino (1908 – 1965), etnologo, antropologo e storico delle religioni, negli anni ’50 si interessò allo studio etnografico delle società contadine del sud Italia. Lo studioso effettuò una “spedizione” nelle comunità rurali della Lucania, alla ricerca dei rituali della “bassa magia cerimonale”. Spedizione, un termine che evoca avventurose esplorazioni geografiche in terre lontane e sconosciute, che può quindi sembrare pretenzioso per un viaggio nell’Italia meridionale ma che appare invece appropriato in virtù di quanto le comunità rurali si rivelino agli esploratori come realtà cristallizzate, lontane nel tempo e nello spazio dagli eventi del presente, dalla ricostruzione del dopoguerra (che tra l’altro De Martino stava vivendo, in quegli anni, da segretario di Federazione del Partito Comunista Italiano) e dal successivo “miracolo economico” che avrebbe presto portato una lavatrice in ogni casa. Come un vero esploratore, con la collaborazione della RAI che offrì i mezzi tecnici e il patrocinio di varie istituzioni, lo studioso effettuò diverse spedizioni in Lucania, avvalendosi —approccio innovativo, per l’epoca — di équipe etnografiche multidisciplinari cui prendevano parte, di volta in volta, un etnomusicologo (Diego Carpitella), uno psicologo, un sociologo, un igienista, fotografi, cineoperatori e collaboratori alla raccolta del materiale documentario. Sud e magia, pubblicato per la prima volta nel 1959, è l’esplorazione di un mondo magico di scaramanzie e culti sincretici tra la religione e la superstizione, dove figure e riti della liturgia cattolica si sovrappongono ad antiche credenze pagane; un mondo in cui ogni aspetto della vita è regolato da un continuo equilibrio di fatture, amuleti, controfatture difensive. Alle “fascinazioni” ed alle “legature” magiche viene attribuito ogni genere disturbo fisico e psicologico, conseguenza in realtà di malnutrizione, isolamento, mancanza di igiene e di istruzione, condizioni di oppressione e di generale miseria. Nelle testimonianze raccolte dallo studioso «realtà e allucinazione si mescolano a tal punto che che è assai difficile ricostruire la parte che è dovuta all’una e all’altra.» De Martino non si ferma però alla raccolta del corpus di tradizioni magiche: nella seconda parte del libro –avviso: di non facile lettura– prova ad analizzarle (anche attraverso il confronto con altri contesti culturali e nel rapporto con la religione) ed interpretarle, spiegandone i legami con quei meccanismi psicologici e sociali che permettono alla magia ed alle superstizioni non solo di esistere, ma di essere “impermeabili all’esperienza”, ossia sopravvivere alla quotidiana dimostrazione della loro inefficacia.

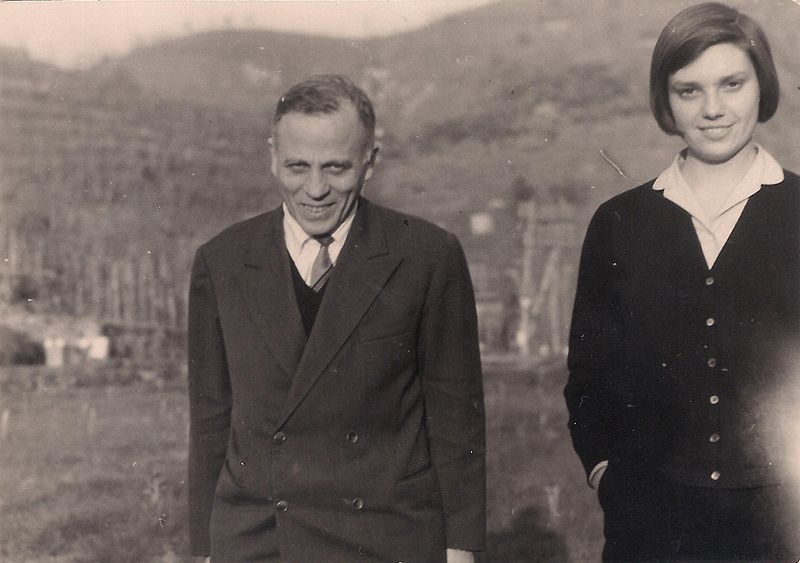

Ernesto De Martino e Muzi Epifani (poetessa e scrittrice) in Lucania nel 1956, durante una delle spedizioni etnografiche (F.Del Longo/Commons CC-BY-SA-4.0).

“Da animali a dei” di Yuval Noah Harari è un libro che racconta in modo semplice ed immediato tutte le fasi che hanno portato l’essere umano alla società complessa che oggi conosciamo ed in cui viviamo. Quattro sono stati i momenti salienti dello sviluppo e dell’evoluzione umana: la rivoluzione cognitiva, la rivoluzione agricola, la creazione del villaggio globale e la rivoluzione scientifica. Col termine di rivoluzione cognitiva si intende il momento in cui l’uomo ha cominciato a separarsi dagli altri animali ed a procedere verso l’organizzazione sociale che lo contraddistingue attraverso lo sviluppo di una capacità che è assente nei non umani: la capacità di creare i miti. Tutti gli animali superiori sono organizzati in società più o meno complesse. Tuttavia, il numero di individui che può far parte di queste società senza che esse esplodano nel caos è molto limitato. È stato calcolato che il numero massimo di individui in una società complessa prima che essa si disintegri è pari a circa 150 unità. Solo gli esseri umani sono in grado di convivere in società fatte di milioni di individui. Questo è possibile, secondo l’autore, perché gli Homo sapiens sono gli unici animali ad usare i miti per controllare il comportamento individuale e mantenere legati gli uni agli altri. Di sicuro un essere umano è molto più debole, meno veloce e meno feroce di un leone affamato o di un elefante arrabbiato. In uno scontro uno contro uno, ad avere la peggio è certamente l’uomo. Tuttavia, l’uso del mito consente agli umani di agire come una sorta di superorganismo che è in grado di sconfiggere sia il leone che l’elefante. Quali sono i miti in grado di unire gli Homo sapiens in società complesse fatte da molti più di 150 individui? La religione, per esempio. Un cristiano Europeo si sente sicuramente accomunato in fede con un cristiano della Tasmania, con uno della Colombia e così via di seguito. Ecco, quindi, che, benché fisicamente distanti, il cristiano Europeo può correre in aiuto dei suoi correligionari in qualsiasi parte del mondo perché accomunati dalla stessa cultura mitologica. Altro mito è la nazione. Un Siciliano ed un Piemontese, sebbene differenti per locazione geografica, possono combattere insieme e difendere l’un l’altro perché entrambi hanno in comune il mito della nazione e dei confini. La nascita del “mito” ha sicuramente aiutato la successiva fase evolutiva identificata con la rivoluzione agricola, ovvero il momento in cui si è passati dalla fase nomade caccia/raccolta a quella stanziale coltivazione e stoccaggio degli alimenti. In questa fase, il mito ha contribuito all’accrescimento del numero di individui in grado di vivere assieme e cooperare e di portare a quello che oggi viene identificato come villaggio globale. L’aumento delle dimensioni delle società umane ha portato, poi, alla rivoluzione scientifica che ha aumentato esponenzialmente le capacità umane di controllare la natura. La rivoluzione scientifica ha abbattuto molti miti ma ha avuto (ed ha) come svantaggio quello di aver sostituito i miti canonici, quali la religione, con il mito “scienza”. Infatti dal momento che, grazie allo sviluppo scientifico, la religione non è più in grado di soddisfare appieno le esigenze individuali quali le certezze in verità assolute, la scienza è diventata la nuova religione e gli scienziati i suoi sacerdoti. Per molte persone, oggi, la scienza è vista come depositaria di verità assolute travisando completamente quello che è il senso delka ricerca scientifica in generale. Il libro di Harari é veramente avvincente e si legge molto velocemente. Tuttavia, in questa prima edizione Italiana ci sono moltissimi errori di editing e alcuni paragrafi ripetuti. A quanto sembra, la casa editrice non ha fatto un buon lavoro di revisione. Si spera che nelle edizioni successive questi errori vengano corretti.

Pellegrino Conte