Bandito, emarginato, mercenario, assassino, spia, agente della polizia segreta dello shogun, il ninja fu di volta in volta tutte queste cose a seconda del periodo storico e dei mutamenti politici e sociali del giappone feudale. La figura del ninja come lo conosciamo oggi, veicolato per lo più dal cinema di genere ma anche dalla letteratura e dai videogiochi, è invece uno stereotipo “occidentale” del tutto alieno a quello che fu, nella realtà, un personaggio dalla storia millenaria. Il ninja moderno nasce dopo la seconda guerra mondiale, in gran parte — si può dire — per dar voce alla sofferenza di un popolo sfinito dalla guerra, frustrato dalla sconfitta e dall’occupazione militare, piegato dalla fame e dalla disoccupazione, umiliato da una classe dirigente che non ha esitato a stringere la mano all’oppressore straniero. Il ninja rinasce, dalla penna di un ristretto gruppo di scrittori, come un paladino dei deboli contro le angherie di biechi signori feudali, una versione contestualizzata del supereroe americano che soddisfa, almeno nella finzione, il desiderio di rivalsa e di giustizia del cittadino giapponese verso un establishment autoritario e filo–straniero. Il successo è immediato, il ninja contagia il cinema di tutto il mondo diventando, da spia ed assassino, un eroe moderno ed internazionale. Un mito totalmente slegato dalla realtà storica, ma che ormai vive di vita propria.

Questo saggio, dopo un’introduzione sulla storia del vero ninjitsu nel Giappone medievale, ripercorre la storia dell’idea del ninja cinematografico e letterario e della sua esplosione in tutto il mondo, sottolineando anche la confusione tipicamente occidentale sulll’argomento (che unisce elementi delle culture cinese e giapponese), le varie declinazioni locali, le contaminazioni (addirittura nel mondo del motociclismo e dei profumi) e la forte spinta reciproca tra il cinema di genere e il boom delle arti marziali negli anni ’60 e ’70; per concludere infine con una “Guida al cinema ninja internazionale” per i cinefili più appassionati.

Secondo il suo autore è «un libro scritto in fretta e in furia, un istant book nel bene e nel male». Tsunami nucleare — i trenta giorni che sconvolsero il Giappone del giornalista Pio d’Emilia, corrispondente da Tokyo di SkyTG24 e collaboratore all’epoca de Il Manifesto, è il diario dei giorni immediatamente successivi al grande terremoto dell’undici marzo 2011. È un diario che ripercorre i tragici momenti vissuti dal popolo giapponese, una cronaca che rende in qualche modo giustizia alla sofferenza di un popolo passata in secondo piano rispetto alla paura di Fukushima. Una paura cavalcata e amplificata dai media internazionali a cui molto probabilmente interessava più il fare “ascolti” che obbedire alla regola cardine di ogni giornalista: informare. Pio d’Emilia è un convinto anti-nuclearista e lo dichiara subito per onestà intellettuale, ma è ben lungi dalle forzature e dagli allarmi sull’apocalisse incombente che invece abbondano sui media esteri. Il libro è stato dato alle stampe nel mese di maggio 2011, due mesi dopo i fatti narrati per cui molto ancora si ignorava di quanto accaduto dentro la centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi. Nel diario si alternano la cronaca del disastro del giornalista, piccole digressioni da storico sulla cultura giapponese per far capire al lettore lo stato d’animo della popolazione, le paure dell’uomo tentato come tutti di fuggire dal paese a cui segue la voglia di capire cosa sta davvero accadendo, arrivando fino ai cancelli della centrale nucleare. È la narrazione di un giornalista italiano che sente però il Giappone, dove abita da trent’anni, come il proprio paese. Completano il libro uno scritto di Randy Taguchi su com’è nata la scelta nucleare del Giappone e in appendice un articolo di Scilla Alecci sullo tsunami dell’informazione insieme al muro della vergogna di Andrew Woolner, e una cronologia degli avvenimenti a cura di Massimo Della Pira. Un libro piccolo ma essenziale per comprendere meglio quanto accaduto in quei giorni.

Alessio Lisi

Centrale di Fukushima il 16 marzo 2011 (Digital Globe/Commons CC-BY-SA 3.0).

Nella tradizione occidentale vige il detto «Chi domina le parole, domina le cose». A partire dalla storia della retorica sofista, dove le parole sono di piccolo corpo ma di infinito potere, il tema della relazione tra parole e realtà in qualche modo ha sempre pervaso la discussione sul pensiero reificato nel verbale. Con una postilla, tuttavia, di enorme importanza: l’alterità tra chi pronuncia, dominando, la parola, e la cosa a cui si riferisce che, in quanto distinta e “riconosciuta” attraverso un nome attribuito, diventa de facto subordinata a colui che ha pronunciato il suo nome. Una sorta di nomen omen enormemente potenziato.

Da occidentali diventa quindi estremamente difficile, arduo, e finanche faticoso, attraversare intellettualmente il portale dell’oriente per tentare di afferrare a che estensione il mondo culturale del Giappone ha punti di contatto e, contemporaneamente, grandissime distanze da questa interpretazione della lingua e delle parole.

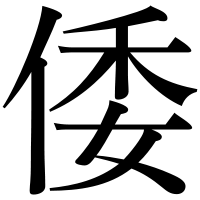

Basti solo pensare che il giapponese ha ben tre “alfabeti”: uno, quello più conosciuto e complesso, quello dei segni che significano concetti, i kanji, derivato dal cinese, che descrive stilizzando la cosa che indica; il secondo, l’hiragana, per ovviare alle mancanze (termine fatidico e pregnante in Giappone) del cinese relativamente alla lingua giapponese ed utilizzato solo per le parole autoctone; e, infine, il katakana, l’alfabeto usato per le parole straniere, come ad esempio i nomi, da ricondurre al giapponese.

Ecco spiegato il titolo del volume: questo modo di intendere la lingua, è facilmente intuibile, è strettamente correlato alla cultura degli oggetti, alle idee che ivi sono racchiuse e custodite e ai modi con cui i Giapponesi sanno e riescono ad interpretarle. Le parole in questo caso rappresentano gli oggetti ed alla fine li dominano, riuscendo a sottomettere anche chi quegli oggetti li ha creati e pensati, in un ampio circolo virtuoso di concrescenza positiva. Così accade nella parola WABI, che indica quel vuoto, tipico per esempio dei giardini giapponesi, che nella loro asciuttezza, semplicità e parsimonia consentono, nel vuoto di significati che pare creino, di iniettare qualsiasi senso uno riesca o possa travasarvi dentro. Gli oggetti riescono così a far propri i geni delle parole che li significano, concedendo spazi di manovra ampi tanto quanto è ampio il pensiero di chi li affronta e se ne lascia trasportare.

Ottimo il caso del confronto tra un coltello tedesco ed uno giapponese, ove il primo con la sua impugnatura ergonomica offre estrema comodità e scioltezza a chi lo impugna, di contro alla sottile e severa linearità di un tipico coltello giapponese da pesce che, proprio perché plasmato in modo rigorosamente lineare, permette alla fantasia di chi lo afferra qualsiasi tipo di impugnatura gli venga in mente. Ecco spiegato così il concetto di WABI, il vuoto che significa il pieno, lo spazio creato per poterlo riempire, l’intima e divina connessione tra vuoto e pieno dove l’uno significa e dà significato all’altro e dove l’uno non può esistere senza che l’altro esista. Così negli accenti delle sillabe lunghe o brevi, nella pronuncia delle consonanti, nella musica, e via via avvicinandosi ad un mondo fisico, ai materiali e alle tecniche utilizzate per formare o creare nuovi oggetti: tutto rimanda al tutto, a quello che era (la pietra scavata può avere significato solo se nella lettura si tiene conto del buco che si è creato) e che è diventato (la ceramica ha un senso se in quel senso si ha l’accortezza di includere anche i segni delle dita rimasti impressi durante la lavorazione nella tazza da the).

Massima espressione del vuoto che simboleggia il pieno, oltre ai giardini zen, anche le meravigliose stanze per la cerimonia del the che al loro interno si presentano agli occhi occidentali come ambienti vuoti e spogli. Ma quell’asciuttezza, quel rigore, agli occhi di un orientale, sono lo spazio metafisico ideale per farsi trasportare dall’evento che sta per svolgersi al suo interno: a riprova di questo, generalmente i piccoli e bassi tavoli per il te sono posti di fronte ad una ampia finestra scorrevole che guarda verso il giardino, altro ambiente “succoso” nella sua casualità e vuotezza. Chi partecipa, quindi, si trova a disposizione la più ampia libertà possibile di meditazione ed interpretazione di quei pochi oggetti “casualmente” lasciati di fronte agli occhi nel giardino, alla giusta distanza da una stanza vuota che sta per colmarsi di significato.

In questo senso non può sfuggire l’enorme importanza del legame che la “natura” – intesa come tutto quello che è presente senza il tocco umano – ha con il “divino” e con la concezione degli spazi, sia vuoti che “pieni”, in cui il divino trova spazio e rifugio. Il divino permea e pervade tutto, sia il materiale grezzo sia la sua figliolanza, emergente dalla sua lavorazione. Materiale eletto, in questo senso, risulta essere la carta, quella particolare carta giapponese che non cattura la luce, la emana; non è solo morbida, ma dona morbidezza a chi ha la possibilità di posarci sopra le dita. E, guarda caso, anche in questa parola ritroviamo, come in un lunghissimo filo rosso, la sillaba WA. La carta accoglie, e delimita, il divino, gli permette di giungere ed “entrare”: i ventagli piegati, il gonnellino dei lottatori di sumo plissettati, e, arrivando ai tempi moderni, le poltrone e altri oggetti di arredamento che si piegano alla struttura della carta ricordandola e facendole il verso.

Meravigliosi i kimono e i vestiti da sera presentati da questo splendido lavoro, di cui uno, riportando una poesia d’amore in kanji su seta trasparente, nella lunga giacca che lo avvolge richiama, con un disegno circolare, il simbolo buddista dell’ENSO, quel circolo tratteggiato a mano che esprime il momento di massima libertà concessa al corpo per l’atto della creazione. Medesimo discorso, quindi, scivola sui tessuti che, anche loro, occhieggiano alla matericità della carta e, invece di definire il corpo, scolpiscono volumi in cui il corpo stesso pare perdersi a favore di un significato che si desume dal numero degli strati sovrapposti di un kimono, dalla lunghezza delle varie maniche che nascondono il braccio o dai colli sulla schiena che facendo intravvedere la nuca (piccolo brivido di un richiamo galante) manifestano lo sfarzo e il lignaggio di chi indossa l’abito.

Per questi e moltissimi altri motivi, bellissimo libro che è non solo un’esauriente sinossi del design giapponese di varie epoche -e inerente vari ambiti e materiali-, ma anche una introduzione al pensiero giapponese e alla sua cultura del “comprendere” nel suo più ampio significato etimologico: non solo del capire ma anche del mettere assieme cose e pensieri apparentemente lontani e con significati solo superficialmente divergenti in cui contenitore e contenuto si donano reciprocamente valore e significato. Ecco perché un’opera sul design giapponese non poteva non essere esso stesso oggetto di design, rilegato in cordoncino rosso – lo stesso che si usa per annodare i biglietti per gli sposi – con la tecnica della rilegatura antica giapponese: a pagine doppie con l’interno, a volte, di colore rosso.

Melchisedec