Nel 1978 vengono lanciati in america i “Cabbage Patch Kids”, una serie di stucchevoli bambolotti noti in Italia come i “Bamboli del Campo Incantato”: un giocattolo che divenne molto popolare negli anni ’80. Nel 1985 la Topps Company, azienda statunitense produttrice di caramelle, gomme da masticare e figurine, proprio nell’era del politically correct reaganiano ne fa una parodia chiamata Garbage Pail Kids (“bambini del bidone della spazzatura”): una serie di figurine raffiguranti piccoli mostri intenti in attività rivoltanti come vomitare, giocare con il muco, sguazzare nella tazza del cesso, decomporsi o poco edificanti come drogarsi, infliggersi mutilazioni o inghiottire schifezze. Tra gli autori della serie c’è nientemeno che Art Spiegelman, grande fumettista americano vincitore del Premio Pultizer per il suo capolavoro Maus (romanzo a fumetti che narra la storia del padre Vladek Spiegelman, un ebreo polacco sopravvissuto alla Shoah) che all’epoca lavorava proprio alla Topps. I Garbage Pail Kids arrivano anche in Italia agli inizi degli anni ’90 con il nome di Sgorbions: le figurine di “Carla Igienica”, “Margherita Sfiorita”, “Riccardo Superlardo” e compari di fetenzie entrarono negli zaini e nel cuore dei bambini italiani sovvertendo un’infanzia fatta di merendine, Ken e Barbie e fumetti Disney. Se il nome “Sgorbions” vi dice qualcosa, in questo volume troverete raccolte le prime cinque serie, pubblicate tra il 1985 e il 1986, delle “card” (in America non erano adesive) dei “Garbage Pail Kids”, in formato ingrandito e ovviamente con i nomi originali sconosciuti al pubblico italiano. Nelle prime pagine (in inglese) è proprio Art Spiegelman a raccontare come nacque l’idea di questa serie cult e come alcune caratteristiche, come l’allitterazione nel nome del personaggio (es. “Cracked Craig” o “Bony Tony”), furono ispirate a precedenti prodotti della stessa azienda. Infine, due “chicche”dell’edizione cartacea, ovviamente assenti nell’e–book, che saranno apprezzate da collezionisti ed appassionati del revival: una bustina di card in omaggio e una sovraccoperta in carta oleata, la stessa carta delle bustine delle figurine.

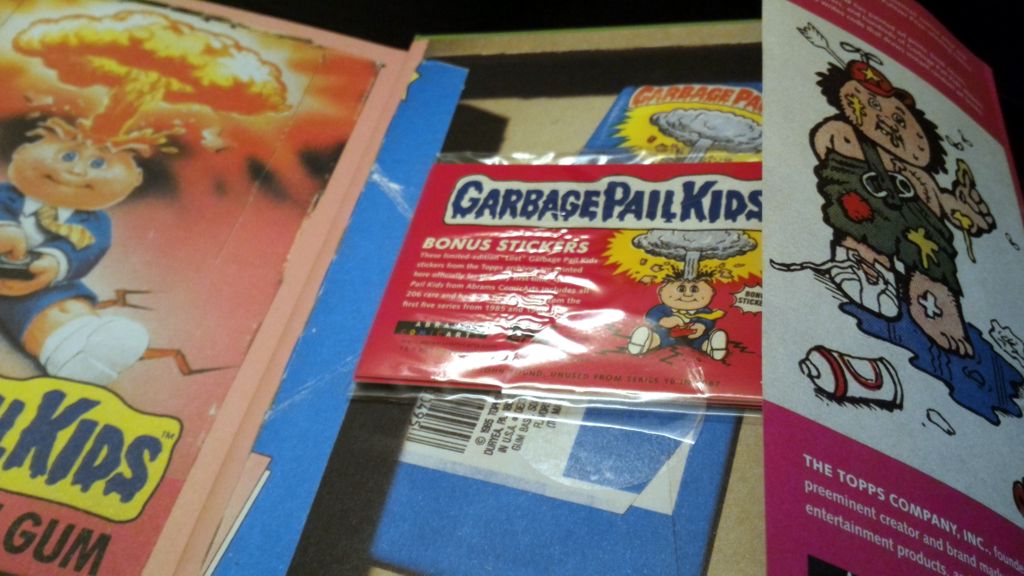

I “bonus sticker” in una bustina attaccata alla terza di copertina.

Bandito, emarginato, mercenario, assassino, spia, agente della polizia segreta dello shogun, il ninja fu di volta in volta tutte queste cose a seconda del periodo storico e dei mutamenti politici e sociali del giappone feudale. La figura del ninja come lo conosciamo oggi, veicolato per lo più dal cinema di genere ma anche dalla letteratura e dai videogiochi, è invece uno stereotipo “occidentale” del tutto alieno a quello che fu, nella realtà, un personaggio dalla storia millenaria. Il ninja moderno nasce dopo la seconda guerra mondiale, in gran parte — si può dire — per dar voce alla sofferenza di un popolo sfinito dalla guerra, frustrato dalla sconfitta e dall’occupazione militare, piegato dalla fame e dalla disoccupazione, umiliato da una classe dirigente che non ha esitato a stringere la mano all’oppressore straniero. Il ninja rinasce, dalla penna di un ristretto gruppo di scrittori, come un paladino dei deboli contro le angherie di biechi signori feudali, una versione contestualizzata del supereroe americano che soddisfa, almeno nella finzione, il desiderio di rivalsa e di giustizia del cittadino giapponese verso un establishment autoritario e filo–straniero. Il successo è immediato, il ninja contagia il cinema di tutto il mondo diventando, da spia ed assassino, un eroe moderno ed internazionale. Un mito totalmente slegato dalla realtà storica, ma che ormai vive di vita propria.

Questo saggio, dopo un’introduzione sulla storia del vero ninjitsu nel Giappone medievale, ripercorre la storia dell’idea del ninja cinematografico e letterario e della sua esplosione in tutto il mondo, sottolineando anche la confusione tipicamente occidentale sulll’argomento (che unisce elementi delle culture cinese e giapponese), le varie declinazioni locali, le contaminazioni (addirittura nel mondo del motociclismo e dei profumi) e la forte spinta reciproca tra il cinema di genere e il boom delle arti marziali negli anni ’60 e ’70; per concludere infine con una “Guida al cinema ninja internazionale” per i cinefili più appassionati.

La Guida Galattica per gli Autostoppisti di Douglas Adams non ha certo bisogno di presentazioni: nato da uno sceneggiato radiofonico della BBC, è un ciclo comico-fantascientifico di cinque romanzi pubblicati tra il 1979 ed il 1992. La saga, tradotta in trenta lingue, è diventata un fenomeno di culto e un caposaldo della cultura “nerd”. Le vicende tragicomiche dei personaggi ruotano intorno a un “libro nel libro”, un’enciclopedia universale e collaborativa più accessibile e maneggevole dell’Enciclopedia Galattica (immaginata da Asimov per il Ciclo delle Fondazioni…) con la quale è in competizione: l’idea della Guida Galattica per gli autostoppisti che dà il nome alla saga avrebbe ispirato i fondatori di Wikipedia per creare l’enciclopedia libera. Nonostante lo stile leggero non mancano sottili critiche sociali e, seppure in tono umoristico, riflessioni filosofiche ad esempio sul rapporto uomo–macchina (tema già affrontato da Asimov) o sul destino dell’uomo. Tutti conoscono la “domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto” e la sua bizzara risposta, anche chi non ha mai letto il libro.

Questa edizione di Mondadori presenta finalmente, in un unico volume compatto e soprattuto economico, tutta la saga dei cinque romanzi:

- Guida galattica per gli autostoppisti (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, 1979);

- Ristorante al termine dell’Universo (The Restaurant at the End of the Universe, 1980);

- La vita, l’universo e tutto quanto (Life, the Universe and Everything, 1982);

- Addio e grazie per tutto il pesce (So Long, and Thanks for All the Fish, 1984);

- Praticamente innocuo (Mostly Harmless, 1992);

Inoltre, una prefazione dello stesso autore racconta la genesi dell’idea e la vera storia della saga dai microfoni della BBC alla libreria. Il prezzo di copertina lo rende addirittura più economico del formato e–book: in formato digitale infatti è necessario acquistare i cinque libri separatamente per avere tutta la saga, con un costo superiore a quello di questa edizione cartacea.

Se poi il ciclo vi appassiona, sappiate che esistono altri due libri:

- Il salmone del dubbio (2002), romanzo incompleto di Adams, stroncato da un infarto l’11 maggio 2001 a 49 anni e pubblicato insieme ad alcuni scritti dell’autore;

- E un’altra cosa… (2009), è considerato il sesto volume della serie, sebbene non scritto da Douglas Adams ma da Eoin Colfer.

Buona lettura, e non dimenticate l’asciugamano!

Penso che tutti abbiano letto Radici di Alex Haley. Si tratta di un romanzo storico che ripercorre le “avventure” di una famiglia di afroamericani da quando il loro capostipite, Kunta Kinte, fu catturato e reso schiavo da negrieri che catturavano e vendevano nelle Americhe persone (considerate subnormali) da destinare ai lavori forzati nei campi. Penso che tutti coloro che hanno letto questo romanzo abbiano sentito un brivido nella schiena quando, nell’ultima parte della storia, l’autore giunge finalmente alle radici della sua famiglia.

Perché parlo di Radici? Perché il libro di Emanuele Lelli Sud Antico — Diario di una ricerca tra filologia ed etnologia, pur non essendo esattamente un romanzo storico, mi ha fatto sentire gli stessi brividi dietro la schiena che avevo sentito quando ho letto Radici. Anzi, devo dire, che rispetto a quello, il saggio di Lelli mi ha dato qualche emozione in più perché non discute di generiche radici di un popolo qualsiasi a cui non appartengo, ma riscopre le “mie” radici, ovvero del popolo a cui appartengo, spiegando il significato di tradizioni che io stesso ho sentito da piccolo senza aver mai capito da dove esse derivassero. Emanuele Lelli scrive un bellissimo diario di viaggio durante il quale visita paesini sperduti in ogni angolo del Meridione d’Italia interrogando persone sul significato di tradizioni contadine perse nella notte dei tempi. Perché non bisogna mai orinare contro il sole nei campi? Sapevate che è una superstizione che risale addirittura a Pitagora? Sì il famoso matematico che, pur essendo una mente eccelsa, pare fosse estremamente superstizioso. Perché quando si starnutisce si dice “salute”? Perché nel mondo Greco e Latino (si veda Aristotele, Menandro, Teocrito, Cicerone) lo starnuto era ritenuto beneaugurante, aveva, cioè, un valore simbolico molto positivo. Quindi, allo starnuto si faceva seguire l’invocazione della dea Salute (“Salus”). Sapete come è nata la favola di Pinocchio? Sì, proprio il famoso burattino a cui si allungava il naso quando diceva le bugie. È una rivisitazione moderna di una superstizione che già esisteva nel mondo Greco ripresa, poi, in quello latino: pare che i Greci ritenessero che spuntassero delle pustole sul naso di chi era avvezzo alla menzogna quando, mentendo, guardava la Luna. Ci sono, nel saggio di Emanuele Lelli, tantissime altre tradizioni di alcune delle quali io stesso ho memoria. Mi sono state tramandate da mia nonna, come per esempio il famoso “munaciello” (che altro non è che la rivisitazione in chiave “cattolica” del folletto dal berretto rosso tipico della tradizione latina), o da mio padre, che raccontava della antica leggenda sulla possibilità di riconoscere il sesso di un nascituro dalla forma della pancia della madre incinta: pancia a punta, figlia femmina; pancia arrotondata, figlio maschio. Anche questa tradizione deriva da antiche credenze di origine Greche sulla forma dell’uovo delle galline per stabilire il sesso del pulcino. Ma non voglio adesso fare lo “spoiler” del libro. È un libro da leggere e da consigliare a tutti: adulti e ragazzi per capire da dove siamo venuti e da dove derivano molte delle superstizioni che ancora oggi sono tra noi.

Pellegrino Conte

Le Parole per ricordare rivelano come la lingua sia un luogo dove ogni generazione lascia tracce e può ritrovare sé stessa.

Vi capita mai di sentire una parola che vi evoca nostalgie di decadi passate, come l’aggettivo fantozziano; oppure che vi ricordate di aver sentito in qualche telegiornale sgranato degli anni ’80, come euromissili; ma che la memoria non vi consente di mettere a fuoco? Ancora, espressioni di uso comune come fare caporètto o spada di Dàmocle, della quale però a un certo punto ci si chiede da cosa derivino. Espressioni del lessico giornalistico e politico, alcuni sempre attuali come Farnesina e Viminale, altri che si avviano ad essere dimenticati come Carroccio o Garofano; altre dalla cronaca dei tempi passati, come lo smemorato di Collegno, tangentopoli, e anni di piombo: tutto in un dizionario organizzato alfabeticamente, frutto di un lavoro meticoloso. Gli autori hanno raccolto allusioni, modi di dire, personaggi del cinema e della televisione, marchi registrati, espressioni giornalistiche e figure retoriche in un vero dizionario: una raccolta capillare dei neologismi ed usi figurati che costituiscono una importante componente tanto della memoria collettiva quanto dell’uso attuale della lingua italiana