carro a due ruote a trazione animale per il trasporto di cose (e occasionalmente di persone); variante di baroccio o barroccio; dal latino *birotium, composto di bi– (due) e rota (ruota); per estensione un’automobile sgangherata, “carretta”.

Passa il biroccio tra le viti e li olmi

Giovanni Pascoli, La Canzone del Paradiso (I) in Le Canzoni di re Enzio (1908).

Il biroccio era solitamente realizzato in legno, con ampio pianale di carico e trainato da un cavallo, un asino o una coppia di buoi. Al di là delle caratteristiche del carro, il termine biroccio era legato anche al tipo di impiego: a differenza di un qualsiasi carro agricolo, che era un cespite della famiglia contadina o dell’azienda agricola, il biroccio era condotto da un birocciaio (o barocciaio), piccolo imprenditore di classe sociale umile, proprietario del mezzo, che effettuava trasporti e consegne per conto terzi. Il birocciaio era quindi equiparabile alla moderna figura del “padroncino” nel trasporto su gomma.

Per estensione, in passato il termine biroccio era utilizzato ad indicare anche altri tipi di vettura, sia a due ruote come il calesse[1][2] (che è però per il trasporto di persone), sia a quattro ruote come il cabriolet.[3] Il diminutivo biroccino (o baroccino) poteva indicare invece un piccolo carro a due ruote per il trasporto di persone, come il calesse o il calessino, o un carretto a mano di piccole dimensioni utilizzato dai venditori ambulanti. Del resto, in mancanza di uno standard sulle caratteristiche e la nomenclatura dei carri, queste denominazioni avevano contorni definiti dall’uso locale, più che dalle caratteristiche del veicolo.

Il termine biroccio è rimasto nell’uso moderno ad indicare in modo ironico, per analogia con il frugale carretto a trazione animale, un’automobile o altro mezzo a motore sgangherato, traballante o particolarmente economico:

…mentre l’Ultramobile – strano trabiccolo simile ad un biroccio senza cavalli – mostra caratteristiche tutte nuove.

da Luigi Sardi, Battisti, De Gasperi, Mussolini: tre giornalisti all’alba del Novecento (Curcu & Genovese, 2004) pag. 282.

Tu sei l’omarino del biroccio plebeo. L’alfista è l’auriga del Carro del Sole: è Fetonte.

da Giovannino Guareschi, “diario di viaggio” in La famiglia Guareschi #2 1953-1968 Milano: RCS (2012). pag. 554

Baroccio o biroccio

Foto in alto: carro con buoi ad Assisi nel 1938, foto di Domenico Anderson (1854-1938). [PD] Commons

- [1]Lambruschini, cit. in Viani (op. cit.)↩

- [2]cfr. “calesse” in Sinonimi e contrari. Treccani. Web.↩

- [3]Rastrelli, cit. in Viani (op. cit.)↩

- [4]Prospero Viani, (op. cit.)↩

- [5]Nota al Palio Degli Asini di Modesto Rastrelli (Firenze, 1791), pagg. 52-53.↩

- “biroccio” in Vocabolario online. Treccani. Web.

- “barroccio” in Vocabolario online. Treccani. Web.

- “BAROCCIO, e BIROCCIO” in Vocabolario degli Accademici della Crusca, 4ª ediz. 1729. Vol. 1 pag. 390

- Viani, Prospero “Baroccio” in Dizionario di pretesi francesismi e di pretese voci e forme erronee della lingua italiana, Le Monnier, 1858. Volume 1 pag. 196.

- “baroccio e carro agricolo” in Taccuini Gastrofisici, Web.

(sostantivo maschile, inv. al plurale) autocarro, veicolo pesante per il trasporto di merci; sono definiti camion anche quei mezzi che, pur non essendo destinati al trasporto delle merci in senso stretto, sono realizzati sulla base di un autocarro (es: il “camion dei pompieri”).

Il termine ha origine dal francese chamion o camion, che si dalla metà del XIV secolo indicava vari tipi di carro o carretto per le merci, a sua volta da una voce normanna che significava “carro”. Il Dictionnaire françois-latin de Jean Thierry del 1564[1] definisce il camion come «piccolo veicolo senza ruote in cui gli acetai di Parigi trascinano le fecce» (ossia i residui della lavorazione dell’uva), mentre nel 1680, per il Dictionnaire françois di César-Pierre Richelet, il camion è un «charrette pour marchandises». Nel 1715 la celebre Encyclopédie di Diderot[2] registra la voce camion con il significato di «vettura montata su quattro ruote, per carichi pesanti», e ancora nel 1824 il Dictionnaire technologique[3] parla di «chariot ou camion» a quattro ruote; mentre nel 1891 si apprende dalla rivista La Cultura che i camioneurs francesi sono coloro che «trasportano sul camion,[4] carretto basso a quattro ruote.»[5] Con l’avvento del motore a scoppio e i primi autocarri si parlò quindi di camions-autos (1913) o camions automobiles (1915).

Durante il periodo fascista, quando in virtù di una “italianità della lingua” furono messe al bando le parole straniere, l’origine forestiera del termine camion fu oggetto di discussione; tuttavia la Reale Accademia d’Italia si espresse in favore del suo uso. Il termine camion, infatti, era già presente anche nella lingua italiana prima degli autocarri con il significato di “carro”, probabilmente per contaminazione dal francese: ad esempio nel Dizionario militare italiano di Giuseppe Grassi del 1817 si apprende che era detto camion il “carromatto”, ossia un carro molto robusto con il quale si trasportavano i mortai ed altri pezzi di artiglieria smontati.[6] Nella prima traduzione italiana del trattato Meccanica Industriale di E. Flachat, edito a Bologna nel 1835, si parla invece di «carriuola-camion» e «carretto-camion» come di mezzi a mano (a differenza delle «biroccie condotte da cavalli») con i quali si effettua «il trasporto delle terre e quello dei minuti materiali». Dal testo si evince che il carretto-camion è un mezzo più grande e più adatto a coprire distanze maggiori rispetto alla carriola; successivamente si fa riferimento al primo semplicemente come camion e alla seconda come carriuola. Su La Stampa del 10 novembre 1875 si legge della notizia dello scontro tra una “cittadina” (carrozza passeggeri che fa servizio di piazza, come gli odierni taxi) ed un camion[4] a Torino, causato dall’imbizzarrimento dei rispettivi cavalli.[7]

Parallelamente a quanto avvenne nella lingua francese, il camion motorizzato fu definito dapprima camion automobile:[8] «il camion-automobile è suscettibile di interessare i commercianti ed industriali del paese», si legge nel Bollettino di notizie commerciali del 1914.[9] Per il medesimo processo di composizione per cui da carro (a trazione animale o umana) si ebbe il composto autocarro (1919), ossia l’apposizione dell’elemento auto– che significa automobile (che si muove da sé), anche camion generò autocamion nei primi decenni del XX secolo (1921[10]), forma oggi desueta ma talvolta ancora utilizzata nella seconda metà del Novecento:

Ecco proprio in quel frangente un autocamion passava sotto con materie sopra a me ignote ma di aspetto non contusivo.

Gianni Cellati, Parlamenti buffi. Feltrinelli, 1989. pag. 47

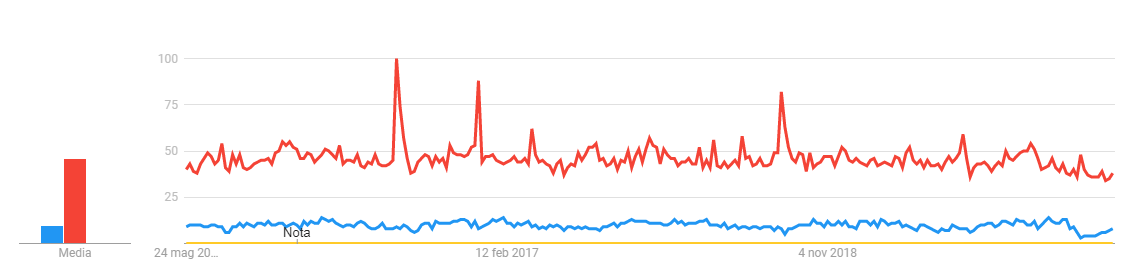

Si ebbe infine anche semplicemente camion nel senso di autocarro, parola praticamente contemporanea ad autocamion[11] per cui difficile dire se per abbreviazione di quest’ultima (come in autobus → bus) o se direttamente da camion nel senso di carro. Con il tempo il composto autocamion è quasi del tutto scomparso in favore di camion, più breve e semplice, oggi molto più diffuso anche del sinonimo autocarro che pure è quello utilizzato ufficialmente nella terminologia tecnica-legislativa:

Volume delle ricerche su Google da maggio 2015 a maggio 2020: il termine camion (in rosso) è molto più ricercato di autocarro (azzurro), mentre le ricerche per autocamion (giallo) sono praticamente nulle (fonte: Google Trends).

Derivati

“camio” e “camio-rimorchio”

La parola camion viene talvolta accorciata in camio nel linguaggio parlato (ma anche scritto), forse per influenza dialettale o per lectio facilior (in italiano non sono molte le parole che finiscono per consonante). La variante camio è utilizzata specialmente nel composto camio-rimorchio (colloquiale per autotreno) perché evita l’accostamento consonantico “nr” rendendo più agevole la pronuncia:

«Ma questo non era sono un camio, era un camio-rimorchio (senza rimorchio però)…»

da Luigi Meneghello, Libera nos a malo BUR – Rizzoli (2011).

I composti camion-rimorchio, o camio-rimorchio e simili sono abbreviazioni di “camion con rimorchio” o “camion a rimorchio“, espressioni informali che si riferiscono agli autotreni (complessi veicolari formati appunto da autocarro e rimorchio) o talvolta anche, meno propriamente, agli autoarticolati o bilici (formati cioè da trattore stradale con semirimorchio); o anche autocarri di grandi dimensioni (il “camio-rimorchio senza rimorchio” dell’esempio sopra).

diminutivi e accrescitivi

Il termine camion presenta due diminutivi e un accrescitivo:

- camioncino: indica genericamente un piccolo autocarro. È formato con il suffisso diminutivo –ino, comune nei mezzi di trasporto (es: motorino, pulmino) e l’interfisso –c–.[12]

- camionetta: pur essendo anch’esso diminutivo di camion, questo termine ha un uso più specifico, riferendosi in particolar modo agli autocarri leggeri e robusti in dotazione alle forze armate e di polizia (es: «la camionetta degli sbirri»). Deriva in realtà dal francese camionnette (che significa furgone), tuttavia vi si riconosce il suffisso diminutivo –etta, anch’esso comune tra i nomi di veicoli (es: furgonetta, motoretta) che determina il cambio di genere dal maschile di camion al femminile.[13]

- maxicamion o maxi camion:[14] autocarro di dimensioni particolarmente grandi: «Il maxi camion elettrico si avvicina» (Repubblica/Motori, 3 giugno 2019). Non potendosi applicare il tradizionale suffisso alterativo –one (poiché si avrebbe la ripetizione di “–on“), l’accrescitivo è reso dal prefisso maxi– che esprime maggiore quantità o grandezza. Meno corretto è invece supercamion, poiché il prefisso super– è utilizzato di preferenza per indicare l’accrescimento qualitativo.

altri derivati

- camionabile o camionale: strada che può essere percorsa dai camion.

- camionista: chi conduce il camion, formato con il suffisso –ista (come in autista) utilizzato nelle formazione di nomi d’agente.

- camionaro/a: chi conduce il camion, variante regionale formata con il suffisso –aro tipicamente di area romanesca.

- camionata: quantità di materiale trasportata da un camion (es: «una camionata di terra»), anche ironicamente una quantità eccessiva (es: «una camionata di compiti per casa»).

Nel linguaggio corrente esistono poi una serie di espressioni polirematiche composte a partire da camion che specificano una particolare tipologia di autocarro: oltre al già citato camion rimorchio, si parla ad esempio di camion frigo, camion dei pompieri, camion ribaltabile, ecc…

camion in altre lingue

Termini per autocarro derivati dal francese camion si riscontrano anche in altre lingue. In castigliano l’autocarro prese il nome di camión automovil (camion automobile) per distinguerlo dal camión che era il carro; successivamente la Real Academia Española accettò il neologismo autocamión.[15] Attualmente sono utilizzati sia camión (con accento acuto sull’ultima sillaba) che autocamión, non esiste invece una voce totalmente “autoctona” come l’italiano autocarro. Il trattore stradale per semirimorchi è detto cabeza tractora o tractocamión. Anche in portoghese si hanno camião (Portogallo) o caminhão (Brasile), i rispettivi composti auto camião e auto caminhão e i diminutivi camioneta e camionete.

Voci derivate da camion si trovano anche in diverse altre lingue europee, ad esempio:

- albanese: kamioni;

- bulgaro: камион (kamion);

- ceco: kamion;

- croato: kamion;

- curdo: kamyon;

- euskara (basco): kamioi;

- romeno: camion e autocamion;

- turco: kamyon;

… ed altre. Abbiamo inoltre Kaminyɔ in lingala, lingua bantu parlata nella Repubblica Popolare del Congo.

Note

- [1][fra] Thierry, Jean Dictionnaire françois-latin , 1564.↩

- [2][fra] Diderot, Denis e Jean Le Rond d’Alembert, Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. 1ª ed. 1751 — 1772. Vol. 2 pag. 572.↩

- [3][fra] Dictionnaire technologique, ou Nouveau dictionnaire universel des arts et métiers, et de l’économie industrielle et commerciale. Thomine et Fortic, 1824. Vol. 5, pag. 147.↩

- [4]Il fatto che sia La Cultura che La Stampa riportino la parola camion in corsivo, lascia supporre che fosse tuttavia percepita come forestierismo, e non come lemma propriamente italiano.↩

- [5]La Cultura: rivista critica fondata da Ruggero Bonghi, Vol. 10, parte 2. Pag. 152.↩

- [6]Grassi, Giuseppe. Dizionario militare italiano. Torino: Accademia reale delle scienze, 1817. Pag. 74.↩

- [7]La Stampa, 10 novembre 1875, pag. 3 ↩

- [8]dove automobile significa “che si muove da sé”↩

- [9]pag. 63.↩

- [10]Si legge ne La Stampa del 23 luglio 1921 l’annuncio della vendita di uno «stok di gomme autocamion nuove» (pag. 6 ).↩

- [11]Sempre su La Stampa del 23 luglio 1921 (ibidem) si legge l’annuncio di vendita di un camion Fiat.↩

- [12]Grossman–Rainer, pag. 18 e 231 (op.cit.)↩

- [13]Grossman–Rainer, pag. 231 e 273 (op.cit.)↩

- [14]Grossman–Rainer, pag. 149 (op.cit.)↩

- [15]Díaz Ruiz, Ignacio Epigramática (2001). Pag. 304.↩

Bibliografia e fonti

- [fra] “camion” in Ortolang. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Web.

- Grossman, Maria, Franz Rainer et al. La formazione delle parole in italiano. De Gruyter, 2004.

- “camion” in Il Sabatini Coletti. Corriere della Sera. Web.

- “camion” in Vocabolario online. Treccani. Web.

In alto: foto di Jaymantri/Pexels.

(s.m. invariabile, 1976) autocaravan, veicolo permanentemente allestito in modo da permettere il soggiorno degli occupanti. Deriva dall’inglese camper, nome d’agente dal verbo to camp (‘accamparsi’, XVI secolo) a sua volta dal nome camp (‘accampamento’, luogo dove un esercito si stabilisce temporaneamente, o anche spazio per esercitazioni militari), dal latino campus attraverso il francese camp e l’italiano campo.

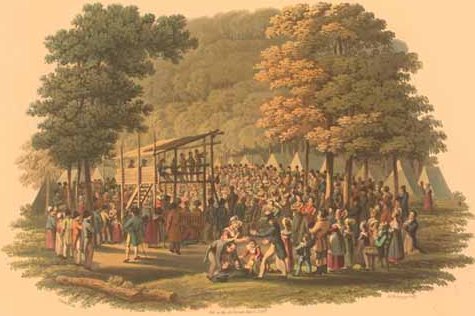

Il termine inglese camper era utilizzato sin dal 1630 circa con il significato originario di “soldato” (‘colui che si accampa’), poi dal 1806 fu esteso ad indicare i partecipanti ai camp meeting, i “campi metodisti”, raduni religiosi all’aria aperta tenuti dai protestanti (soprattutto in ambito presbiteriano e metodista) in Gran Bretagna e nelle regioni di frontiera degli Stati Uniti d’America durante il 19° secolo. I camp meeting potevano durare diversi giorni durante i quali, in assenza di strutture ricettive, i partecipanti (i camper) si accampavano nel luogo del raduno.

In tempi più recenti, con la diffusione del campeggio come attività ricreativa, il verbo to camp è passato a significare il dormire all’aperto per piacere (non più per necessità come in passato) e dal 1834 è attestata l’espressione camping out che significa campeggiare o accamparsi. Dalla metà del secolo (1856) il nome camper segue le sorti del verbo to camp passando ad indicare una qualunque persona che dorme all’aperto, in strutture temporanee e per scopo ricreativo: un “campeggiatore” quindi.

Un pulmino Volkswagen Typ-2 T2 nella versione “camperizzata”: fu uno dei veicoli che contribuì maggiormente alla diffusione del camper. (Unsplash)

Sebbene veicoli su ruote più o meno attrezzati per dormire fossero già utilizzati da tempo, ad esempio da mercanti o compagnie circensi come supporto alla propria attività itinerante, fu dopo la seconda guerra mondiale che nacquero gli autoveicoli specificamente allestiti per il turismo, i quali ottennero una grande diffusione negli anni ’60 del ventesimo secolo (grazie anche al successo del Wolkswagen Typ 2 ed alla sua versione “camperizzata” Westfalia). In inglese questi veicoli furono chiamati campervan (letteralmente “furgone campeggiatore”) o più semplicemente camper. Dal 1976 il termine camper, con il significato di autocaravan, è attestato anche in lingua italiana come prestito dall’inglese.

Oggi il termine camper è solitamente utilizzato per le tipologie più recenti con cellula abitativa, mentre il semplice furgone allestito è detto “camper puro”, o “camperizzato”, o “camper furgonato”. Il camper appartiene alla categoria dei cosiddetti “veicoli ricreazionali”.

Derivati

Da camper in italiano derivano anche i termini:

- camperista: chi possiede o utilizza un camper.

- camperizzato: aggettivo che si riferisce ad un veicolo allestito internamente a camper (es. ‘auto camperizzata’, ‘furgone camperizzato’), anche temporaneamente, che mantiene però gran parte della carrozzeria esterna di serie. Detto anche di veicolo (solitamente un grosso pick-up) attrezzato con cellula abitativa scarrabile. Utilizzato anche come sostantivo (es. ‘un camperizzato’).

- “camper” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

- “camp” in Online Etymology Dictionary, Douglas Harper. Web.

- “camper” in il Sabatini Coletti – Dizionario della Lingua Italiana, in Corriere della Sera. Web.

Foto in alto: Kojiro Inui / Unsplash

Un moderno van camperizzato: il veicolo camperizzato mantiene del tutto o in gran parte la carrozzeria esterna della vettura di serie. (Unsplash)

Il termine camperizzato può riferirsi a:

- un furgone o un pulmino allestito internamente a camper, del quale viene mantenuta la maggior parte della carrozzeria esterna di serie: questo tipo di veicolo è detto anche nel lessico dei camperisti “camper puro” o “camper furgonato“, per distinguerlo dai camper con cellula abitativa o dai motorhome. Questi furgoni, allestiti da carrozzieri specializzati o talvolta in modo artigianale, furono le prime forme di autocaravan ad avere grande diffusione negli anni ’60 del XX secolo, ad esempio con i Volkswagen Typ 2 “camperizzati” associati alla cultura hippie o simili. Se in passato erano considerati una alternativa spartana ed economica al camper tout court, oggi possono avere livelli di finiture paragonabili a quelli di un veicolo con cellula abitativa.

- una automobile (solitamente un grosso pick-up) sulla quale viene montata una cellula abitativa scarrabile, che consente di riconvertire il veicolo al normale uso per il trasporto di persone o cose: si dice ad esempio “un pick-up camperizzato”.

Entrambe queste tipologie di veicoli sono accomunate dal minimo intervento sulla parte esterna della carrozzeria e dalla maggiore versatilità: è infatti più facile utilizzarli come autovettura per i normali spostamenti, grazie alle dimensioni più compatte del camper furgonato o alla possibilità di rimuovere la cella, cosa invece più difficile con un “vero” camper a causa dei maggiori ingombri.

Nella foto in alto: un pulmino Volkswagen Typ-2 T2 nella versione “camperizzata”: fu uno dei veicoli che contribuì maggiormente alla diffusione del camper (Unsplash).

aereo antincendio, airtanker: si intende nel linguaggio corrente un’aereo progettato per lotta aerea antincendio, solitamente anfibio, dotato di serbatoi per trasportare e rilasciare grandi quantità di acqua o liquido ritardante sopra gli incendi in aree boschive o impervie, al fine di spegnerli o contrastarne l’espansione. Modelli con capacità anfibia sono in grado di atterrare su corpi d’acqua e rifornire i serbatoi aspirando l’acqua direttamente dagli stessi.

In totale, in Italia, sono già bruciati oltre 3000 ettari e i canadair hanno effettuato almeno mille lanci.

Il termine deriva dal nome proprio dell’azienda canadese Canadair che nel 1969 costruì il primo velivolo di questo tipo, il Canadair CL–125 Scooper, e uno dei più noti aerei anticendio, il successivo modello Canadair CL–415 SuperScooper. Sebbene tecnicamente scorretto, poiché velivoli con questa funzione sono stati costruiti anche da altre aziende (es. Antonov, Catalina, Lockheed, McDonnel Douglas ecc…), il termine canadair è entrato nel lessico giornalistico in italiano dal 1970,[1] grazie probabilmente al 4º Salone dell’Aeronautica che si tenne a Torino quell’anno, diventando antonomastico per i velivoli antincendio in genere. È tuttora utilizzato nonostante la Canadair non esista più dal 1986, quando fu assorbita dalla Bombardier: i velivoli antincendio CL–415 in uso ai Vigili del Fuoco italiani sono in realtà costruiti dalla Bombardier (fino agli anni ’90 questo modello era però commercializzato con il marchio Canadair) e, a partire dal 2016, su licenza dalla Viking. Va però detto che numerosi Canadair propriamente detti sono effettivamente ancora in servizio operativo e che si tratta di modelli molto diffusi.

Nel lessico dell’industria aeronautica il nome comune più utilizzato per questi velivoli è l’inglese air attack. Nella lotta aerea antincendio sono utilizzati anche elicotteri equipaggiati in modo analogo, detti invece helitack (crasi di helicopter attack).

In altre lingue:

Sebbene meno diffuso, l’uso del marchio canadair come nome comune per la categoria di aeromobili antincendio si riscontra anche in francese[2] spagnolo[3] e portoghese[4].

- francese: avion bombardier d’eau (ABE), canadair.[2]

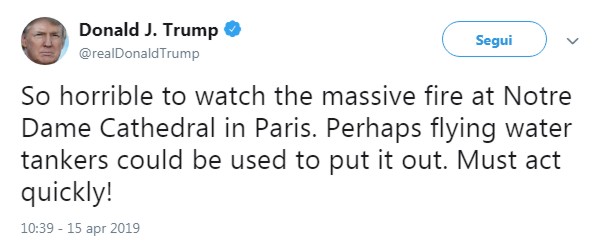

- inglese: airtanker, air attack, fire bomber, water bomber, water tanker.

- neerlandese: blusvliegtuig.

- norvegese: brannfly.

- portoghese: avião cortafogos, avião cisterna, avião pesado,[4] canadair.[4]

- spagnolo: avión contrafuegos, apagafuegos, botijo, canadair.

- svedese: vattenbombare.

- tedesco: Löschflugzeug.

15 aprile 2019: il presidente USA Donald Trump “suggerisce” su Twitter di utilizzare i water tanker per spegnere l’incendio della cattedrale di Notre Dame a Parigi, e non i “canadair” come riportato dalla stampa italiana.

Il botijo

Tra i soprannomi di questo tipo di aeromobili in lingua spagnola (limitatamente alla penisola iberica) c’è botijo. In Spagna il botijo è un tradizionale contenitore in ceramica per liquidi, con un manico e due fori: uno più grande per riempire il contenitore e uno piccolo per spillare il contenuto: il soprannome si rifà probabilmente all’analogia con le operazioni di “riempimento” e “scarico” tipicamente svolta dagli aerei antincendio.

- [1]“Furiosi incendi (forse dolosi) distruggono i boschi in Corsica” La Stampa, 24 agosto 1979. Pag. 11.↩

- [2]“Incendie de Notre-Dame : pourquoi les Canadairs ne peuvent pas intervenir” in LCI Newsroom, 15/4/2019, dove si legge di seguito «SECOURS – L’usage d’avions ou d’hélicoptères bombardiers d’eau…» il che sembra suggerire che il termine Canadair nel titolo fosse utilizzato in senso generico.↩

- [5]“Canadair CL-215T/415” in Fly News. Web. ↩

- [4]«Estando em utilização em França e Espanha aviões pesados, os “Canadair”, com bons resultados, começou o serviço Nacional de Bombeiros (sNB)…» Lourenço, Luciano: Territorium Nº26 (II): IncêndIos FlorestaIs no rescaldo de 2017. Imprensa da Universidade de Coimbra / Coimbra University Press / RISCOS – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. Pag. 110 .↩

Foto in alto: Canadair del “43 Grupo de Fuerzas Aéreas”, Spagna (Javiramos43/Commons CC-BY-SA).

(s.f.) sistema di trasporto ferroviario in cui la vettura è trainata da una fune, impiegato generalmente in presenza di brevi tratte e forti pendenze. Il termine deriva da funicolo o funicello, diminutivo di fune. Il Vocabolario Etimologico di Ottorino Pianigiani del 1907 definisce la funicolare come «congegno o modo di trazione pe’ quali, mediante unione di funi o di corde […] si procura o si agevola il movimento su per erte di forte pendenza.» Per estensione e similitudine, il termine funicolare viene spesso utilizzato per indicare qualunque tipo di ferrovia inclinata, anche quelle del tipo a cremagliera sebbene si tratti di un sistema sostanzialmente diverso.

Nella funicolare, la trazione è data generalmente da un motore fisso in una postazione lungo il percorso (di solito alla stazione a monte); gli impianti più antichi potevano essere azionati dalla gravità (funicolare ad acqua) o a forza di braccia. La via di corsa è nella maggior parte dei casi assimilabile a una ferrovia tradizionale su binari, ma può assumere le caratteristiche di qualsiasi altro sistema a guida vincolata (ferrovia su gomma, sospesa, monorotaia…). Lo schema più diffuso prevede due vetture che salgono e scendono alternativamente incrociandosi a metà percorso, in modo da controbilanciarsi l’una con l’altra (sistema a “va e vieni”).

Tipi di funicolare

Oltre alla funicolare tradizionale, esistono svariate tipologie derivate:

- cablecar: funicolare nella quale il cavo è in continuo movimento a velocità costante, mentre le vetture (controllate da un conducente) possono sganciarsi dal cavo e frenare autonomamente per rallentare e fermarsi (es: i Cable Car di San Francisco).

- funicolare ad acqua: nella quale la forza motrice è fornita dalla differenza di peso tra i serbatoi delle due vetture, che vengono riempiti d’acqua a monte e svuotati a valle.

- funicolare elettromotrice: nella quale il cavo è “folle” e serve solo al controbilanciamento delle vetture; la trazione è data dalle vetture stesse (dotate di motore) anziché un motore fisso che agisce sulla fune. Unico caso sono gli →Ascensores di Lisbona, Portogallo.

- funicolare sistema Agudio: dal nome dell’inventore, l’ingegnere piemontese Tommaso Agudio (1827 – 1893), fu applicato alla funicolare Sassi–Superga tra il 1884 e il 1934. Non si tratta propriamente di un sistema a funicolare ma piuttosto di una ferrovia cremagliera, nella quale il locomotore è sprovvisto di motore proprio e riceve il moto da un motore fisso tramite una fune e un sistema di pulegge.

- funicolare sospesa: funicolare su “ferrovia sospesa”, ossia nella quale le vetture viaggiano sospese sotto la via di corsa dell’infrastruttura ferroviaria anziché sopra la stessa (es. la “Schwebebahn Dresden” a Dresda, Germania).

- funicolare su gomma: nella quale i veicoli viaggiano su ruote gommate, ma a guida vincolata (tranvia su gomma).

- piano inclinato: funicolare per il trasporto di sole merci.

- rotovìa: (desueto) come la funicolare su gomma ma sprovvista di guida vincolata; pertanto i veicoli sono guidati da ruote sterzanti controllate da un conducente.

- slittovìa: (desueto) nella quale le vetture sono costituite da slitte da neve provviste di pattini sterzanti, guidate da un conducente (come la rotovìa, ma su neve).

- trenovìa: particolare tipo di funicolare in cui la vettura viene utilizzata come spintore per un’altra vettura ferroviaria tradizionale (con la quale condivide la sede) per superare un tratto di particolare pendenza; unico caso è la Tranvia di Opicina a Trieste.

Altri tipi di trasporto a fune

- funicolare aerea o funivìa: impianto nella quale le vetture corrono su funi portanti sollevate da terra, anziché su ferrovia. Se per il trasporto di merci è detta teleferica.

- traghetto a fune: sistema per il trasporto su acqua che prevede un’imbarcazione trainata da una fune. È detto anche “traghetto di Leonardo”.

- “funicolare” in Enciclopedia Online. Treccani. Web. <treccani.it>

- “funicolare” in Pianigiani, Ottorino Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana, 1907. Web. <etimo.it>

- “funicolare aerea” in Il Nuovo De Mauro. Web. <dizionario.internazionale.it>

- “rotovìa” in Vocabolario. Treccani. Web. <treccani.it>

In alto: funicolare di Bergamo Alta (Commons).

(anche “jumbo–jet”) aereo commerciale di grandi dimensioni, con grande capacità di carico (in particolare il Boeing 747): composto dall’inglese jumbo, “molto grande” e jet, “aereo a reazione”. Il termine è stato utilizzato dalla stampa sin del 1964, quando la Boeing annunciò l’intenzione di costruire un velivolo grande il doppio del 707: nel 1969 fu presentato al pubblico il Boeing 747, il primo e più famoso aereo wide–body, soprannominato appunto “jumbo jet” o semplicemente “jumbo”. L’Airbus A380 (2005), più grande del Boeing 747, è soprannominato “super jumbo”. Il termine →jumbo era già comune nell’inglese americano per indicare qualcosa di molto grande, di oversized: già nel 1864 una manifattura statunitense aveva messo sul mercato sigari di formato particolarmente grande chiamandoli “jumbo cigars”, probabilmente a sua volta in riferimento al famoso elefante africano Jumbo portato in America dal circo di P. T. Barnum nel 1882.

Un Boeing 747-122(SF) della Pan Am a Miami nel 1989. Il Boeing 747 è il “jumbo jet” per antonomasia. (foto:JetPix/Commons GFDL).

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 202. ISBN 88–08–08878–2

- Waite, Maurice. Pocket Oxford English Dictionary

11ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pag. 495.

- “jumbo” Online Etymology Dictionary.

- “jumbo–jet” Garzanti Linguistica

Sopra: un Boeing 747-400 della Qantas in volo a circa 11.000 m di quota fotografato dal suolo a Starbeyevo, Mosca (Sergey Kustov/Commons CC BY-SA 3.0).

(spec. a Milano) vettura tranviaria articolata composto da tre o più casse intercomunicanti, quindi molto più lungo e con capacità maggiore di un tram tradizionale. Il termine nasce a Milano nel 1971 come soprannome per le vetture serie 4800 della ATM entrate in servizio nel 1971 (foto sopra), così chiamate per analogia con il →jumbo–jet Boeing 747, aereo a grande capacità di passeggeri. Il termine →jumbo in inglese americano indica infatti una taglia nettamente sopra la media; probabilmente dal famoso elefante africano di nome “Jumbo” portato in America dal circo di P. T. Barnum nel 1882. Il soprannome “jumbotram” fu ereditato dai successivi modelli di tram articolati utilizzati dall’ATM di Milano (Serie 4900 del 1976, Serie 7000 del 2000; Ansaldobreda Sirio del 2002…) diventando per antonomasia il nome comune di questa tipologia di veicoli. Il jumbotram è l’equivalente tranviario dell’elettrotreno.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 202. ISBN 88–08–08878–2

- “jumbotram” Dizionari Repubblica.

Foto sopra: Tram ATM serie 4800 a Milano nell’agosto del 1984, il primo “jumbotram” (© K. Rasmussen/Commons).