Baedekers Berlin und Umgebung: guida Baedeker per Berlino e dintorni, 1910.

Per l’accuratezza e l’affidabilità delle cartografie e dei contenuti, queste guide divennero famose in tutto il mondo, tanto che il nome Baedeker divenne antonomastico di “guida” in generale: ad esempio nel 1900 fu pubblicata a Madrid un guida dell’Argentina in lingua inglese intitolata Baedeker of the Argentine Republic e nel 1930 il ministero dello sviluppo cileno pubblicò un Baedeker de Chile. Una casa editrice tedesca, all’inizio del XX secolo, intitolò Himmels Baedeker (“Baedeker del cielo”) un manuale di astronomia mentre Celestial Baedeker fu una guida ai pianeti del sistema solare pubblicata nel 1955 da Newsweek.

Dal 1º gennaio 1927 mi trasferirò a Firenze per guadagnarmi da vivere presso l’editore Bemporad. Lasciare Genova per una città da Baedeker mi è penoso; ma Genova non è, fortunatamente o malauguratamente, una città in cui un uomo di lettere possa trovare un lavoro ad hoc.

Eugenio Montale, lettera a Valéry Larbaud (12 novembre 1926)[1]

- [1]cit. in La Stampa, 18/6/1996, pag. 19 ↩

- Bertarelli, Mario “Guida” in Enciclopedia Italiana — I Appendice Roma: Treccani, 1938. <Treccani.it> Web.

In alto: foto di Claudio Schwarz | @purzlbaum (Unsplash)

(s.m.) accaparratore, chi fa incetta di beni, oggi soprattutto biglietti di eventi sportivi o spettacoli di cui si prevede un’elevata richiesta, per poi rivenderli ad un prezzo più alto una volta che questi sono esauriti sul mercato; pratica detta appunto “bagarinaggio” o “bagarinismo”.

Ci sono diverse ipotesi sull’etimologia del termine:

- secondo l’ipotesi oggi più accreditata deriverebbe dall’arabo volgare baggālīn, plurale di baggāl che significa venditore al minuto, bottegaio,[1] rivenditore di verdura,[2] giunto in Italia attraverso i commercianti ebrei a Roma.

- secondo il linguista Bruno Migliorini (1896 — 1975), storico della lingua italiana e presidente dell’Accademia della Crusca, dallo spagnolo bagarino, “vogatore salariato”, a sua volta dall’arabo (Gabrielli, 1961[3]

- il Dizionario Moderno di Alfredo Panzini, edito da Hoepli nel 1905, lo fa derivare invece da bàghero o bagherino, un «carrozzino svelto, con cui questi svelti messeri si recano ai mercati, e a riscuotere denaro e interesse della merce data a rivendiglioli»;[3] tuttavia questa ipotesi sembra potersi escludere per il fatto che bàghero risulta essere più recente (XIX secolo) di bagherino.

Quale che sia l’origine, il termine bagarino o bagherino è di origine romanesca e risale almeno al XVIII secolo,[4] quando indicava il rivenditore che faceva incetta di merci a fini di speculazione: si legge infatti in una “notificazione”, ossia una delibera, della Repubblica Romana del 1798 che il bagarino è «il rivenditore di seconda mano, che rivende non già al Publico, od a Minuto, ma bensì ad altri rivenditori (in qualunque maniera ciò accada, o all’ingrosso, o a minuto)…».[5] La deliberazione indicava il bagarinismo tra le attività illegali, ma tale pratica ha da sempre diviso l’opinione dei protezionisti che la considerano una speculazione da combattere da quella di alcuni liberisti che la considerano invece un’espressione del libero mercato. Nel 1877 un articolo sul Monitore Industriale,[6] “organo degli interessi dell’industria nazionale”, spiega che i bagarini sono coloro che comprano all’ingrosso «le provviste degli erbaggi, della frutta, delle uova, del pesce e di altri commestibili […] che arrivano sul mercato di Roma od anche prima che vi giungano». In pratica, conclude il Monitore Industriale, i bagarini non sono «…né più né meno di ciò che rappresentano in molti altri generi di commercio i cosiddetti grossisti» e non trova quindi giustificazione la stigmatizzazione di questa attività. Di diverso avviso è una relazione intorno alle condizioni dell’industria in Italia,[7] redatta dal Ministero di agricoltura industria e commercio nel 1879 la quale considera il bagherinaggio «una piaga veramente desolante, che rende il commercio e l’industria delle ortaglie poco e niente remuneratrice».[7]

Ad ogni modo, a prescindere dagli aspetti etici, nel 1990 un articolo della rivista Lingua Nostra (fondata nel 1939 dallo stesso Bruno Migliorini) registra la diffusione del termine bagarino anche fuori Roma, «in Lombardia e altrove».[8]

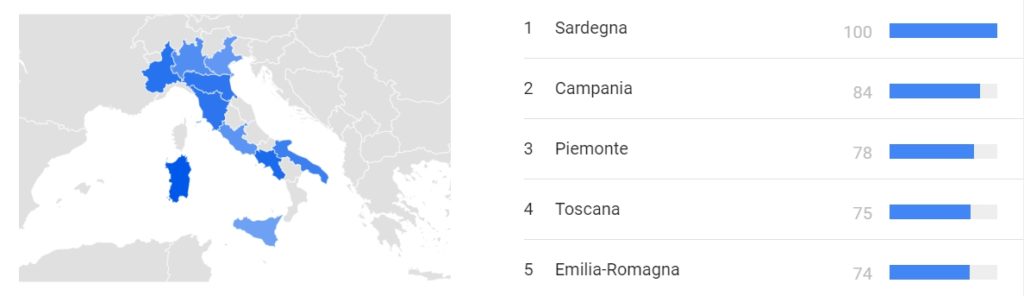

Distribuzione regionale del termine bagarino secondo Google Trends (maggio 2020).

L’attuale significato di “rivenditore di biglietti” risale ai primi del Novecento e ha sostituito, nell’uso attuale, quello originario di “rivenditore di ortaggi” o di generico speculatore. Già in un articolo del 1909 de La Stampa, si legge infatti il termine bagarino riferito ai rivenditori da marciapiede di biglietti per i teatri di New York:

Niente di più naturale quindi, che un bagarino possa venir trattato come un mezzo delinquente in Italia, e come un galantuomo in America. […] Uno di essi, davanti al New Amsterdam Theatre, ha guadagnato in tre mesi trentamila dollari mercanteggiando dei posti per la Vedova Allegra.

da “Gli speculatori del marciapiede”. La Stampa, 14 febbraio 1909. Pag. 3

Derivati

Per quanto riguarda i sostantivi derivati riferiti all’attività del bagarino, il termine bagarisnismo (formato con il suffisso –ismo) è pressoché desueto[9] mentre bagherinismo è di fatto scomparso [10] insieme alla forma bagherino da cui deriva. Si è invece affermato bagarinaggio, che mostra nel suffisso –aggio, solitamente utilizzato per formare nomi di attività valutate negativamente (come crumiraggio, agiotaggio, spionaggio o recentemente stalkeraggio[11]), l’accezione spregiativa data dal sentimento comune verso questa pratica.

In altre lingue

- francese: scalper, revendeurs de billets, vendeur à la sauvette.[12]

- inglese (US): bootlegger, scalper, ticket scalper (US); questi termini mostrano un collegamento con attività valutate negativamente: bootlegger era in origine il venditore di liquori illegali (bootleg, XVII secolo), mentre scalper significa anche “imbroglione” ed era anticamente il cacciatore che abbatteva gli animali dannosi o pericolosi dietro compenso, poiché portava lo scalp (pelle della testa) come prova del proprio lavoro (New England, 1703).[13]

- inglese (UK): tout.[bakref name=”wr”]

- portoghese: cambista;[14]

- spagnolo: revendedor;[15]

- tedesco: der Skalpierer,[16] der Schwarzhändler[17]: quest’ultima parola, composta da Händler (commerciante) e schwarz (nero) suggerisce un collegamento con lo Schwarzmarkt, il mercato nero, ossia “clandestino”, “illegale”.

- [1]De Mauro, in L’Internazionale. Web. ↩

- [2]Pestelli Leo “Bagarino è parola romanesca più antica delle partite di calcio” in La Stampa, giovedì 21 Novembre 1963. Pag. 3↩

- [3]Gabrielli, Aldo Dizionario linguistico moderno: guida pratica per scrivere e parlar bene. Mondadori, 1961.↩

- [4]Il Sabatini Coletti, in Corriere Della Sera. Web. ↩

- [5]“Notificazione” della Repubblica Romana del 11 pratile Anno VI Repubblicano (31 maggio 1798), in Collezione di carte pubbliche: proclami editti, ragionamenti ed altre produzioni tendenti a consolidare la rigenerata Repubblica romana. Roma: Salvioni, 1798. ↩

- [6]“Il Bagarinismo” in Monitore Industriale. Roma, 30 settembre 1877. Anno II, n°39. ↩

- [7]Relazione intorno alle condizioni dell’industria in Italia, Tipografia Barbéra, 1879.↩

- [8]Lingua Nostra. Vol. 51-52. Sansoni, 1990. Pag. 127.↩

- [9]107 risultati su Google per bagarinismo a fronte dei 103 mila di bagarinaggio al 03/07/2019.↩

- [10]Zero risultati su Google.↩

- [11]“Stalkare, stalkerare o stalkerizzare?” in Accademia della Crusca, 26/9/2017. Web.↩

- [12]Glosbe.↩

- [13]Online Etymology Dictionary, Douglas Harper.↩

- [14]Glosbe.↩

- [15]WordReference.↩

- [16]Glosbe.↩

- [17]Dizionario Langenscheidt.↩

Foto in alto: Raychan/Unsplash

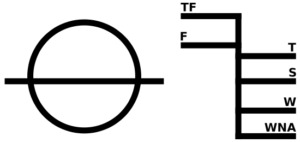

linea di fior d’acqua, parte dello scafo di una nave compresa fra la linea d’immersione massima e minima, e quindi bagnata o asciutta a seconda del carico e delle condizioni climatiche: da ciò si dice bagnasciuga (attestato dal XVIII secolo). Il bagnasciuga della nave è indicato sullo scafo dalla “marca di Plimsoll”, un diagramma convenzionale che indica le linee di galleggiamento al massimo carico in riferimento alla salinità dell’acqua e delle condizioni climatiche.

(Brosen / CC BY-SA 3.0)

- TF: tropical fresh water (acqua dolce tropicale)

- F: fresh water (acqua dolce)

- T: tropical seawater (tropicale)

- S: summer temperate seawater (estiva temperata)

- W: winter temperate seawater (invernale temperata)

- WNA: winter North Atlantic (invernale nord Atlantico)

Sopra: esempio di diagramma di Plimsoll con le sigle in inglese. Questo sistema fu inventato nel 1876 dal politico britannico Samuel Plimsoll, preoccupato per l’incremento dei naufragi causati dal carico eccessivo. In alto: marca di Plimsoll sullo scafo di una nave (Commons).

Battigia

La “battigia” è quella fascia di spiaggia dove battono le onde, che sta quindi tra la parte sempre sommersa e quella asciutta. [Pxhere]

Ma quella che i marinai chiamano “bagnasciuga”, era invece la linea di fior d’acqua delle navi: la svista fece sì che il discorso fosse ricordato come “il discorso del bagnasciuga”. In questa accezione, sebbene impropria, bagnasciuga può essere quindi considerata una “parola d’autore” accidentale entrata poi nell’uso comune:

Il primo grande assalto al bagnasciuga libero

Corriere della Sera, 30 giugno 1975, pag. 1

Si dice “passeggiare sul bagnasciuga”, ma in realtà è la battigia. (Amy Humphries / Unsplash)

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 11. ISBN 88–08–08878–2

- Jovine, Carlo Gli errori di lingua più comuni, Firenze: Le Lettere, 1985. Pag. 49–50

- “bagnasciuga” in il Sabatini–Coletti, Corriere della Sera. Web.

Fusione del cioccolato a “bagnomaria” (foto: Commons / CC BY-SA 3.0).

In un pentolino fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato ridotto a pezzetti…

Cucina Italiana (Demetra, 2012)

Usi metaforici

In senso metaforico, lasciare “a bagnomaria” significa lasciare qualcosa in sospeso o qualcuno in attesa, nel dubbio, lasciarlo “rosolare”. Nel ciclismo sportivo, si parla di “bagnomaria” quando un gruppo di inseguitori — pur potendolo fare — volutamente non raggiungono un corridore in testa, ma lo lasciano davanti a stancarsi per poi riprenderlo alla fine della tappa.

Maria la Giudea, da Michael Maier Symbola Aurea Mensae Duodecim Nationum (1617).

In altre lingue

- arabo: حمام مريم (hamam maryam), letteralmente “bagno di Maria”;

- catalano: bany Maria;

- ceco: vodní lázeň, letteralmente “bagno d’acqua”;

- euskara (basco): Maria bainu;

- francese: bain-marie;

- giapponese: 湯煎 (Yusen), letteralmente “bagno d’acqua calda”;

- inglese: bain-marie (francese);

- islandese: vatnsbað, letteralmente “bagno d’acqua”;

- neerlandese: bain-marie (francese);

- norvegese (bokmål): vannbad, letteralmente “bagno d’acqua”;

- portoghese: banho Maria;

- romeno: bain-marie (francese);

- spagnolo: baño María;

- svedese: vattenbad, letteralmente “bagno d’acqua”;

- tedesco: bain-marie (dal francese);

- turco: benmari (turco) o bain-marie (francese);

- “Bagnomaria” Vocabolario Online. Treccani. Web.

- “Bagnomaria” Dizionari in Corriere della Sera. Web.

- Raphael Patai, The Jewish Alchemists: A History and Source Book, Princeton University Press, 16 ottobre 1995, pp. 60–91, ISBN 9780691006420.

- Delahunty, Andrew From Bonbon to Cha-Cha: Oxford dictionary of foreign words and phrases. UOP Oxford, 2008. Pag. 27.

- V. Romanello “«Punzonatura», «sfagianare», «mangiabevi»: lo slang della bici” in Corriere della Sera, 1 Apr. 2017. Web.

Foto in alto: © Silvio Dell’Acqua

(o nano bagonghi) specialmente nel lombardo, epiteto canzonatorio con cui ci si riferisce ad una persona goffa ed impacciata che suscita ilarità, e/o di bassa statura e solita vestire con abiti abbondanti (che ricordano i costumi di scena circensi); per estensione dall’uso come appellativo generico usato un tempo per definire i nani che lavoravano nei circhi, nelle fiere e nei “baracconi” (spettacoli ambulanti). Deriva dal nome d’arte utilizzato da alcuni di essi (forse ispirato a “Ka Bango”, nome di una tribù pigmea dell’Africa occidentale), il primo dei quali sembra sembra sia stato un clown e cavallerizzo nano bolognese (morto nel 1908) che si esibì nel circo R. Guillaume dal 1890. Il nome fu in seguito imitato da altri artisti circensi nani tra cui Andrea Bernabè di Faenza (1850 — 1920 c.a) che iniziò la sua carriera con il Circo Zavatta; Giuseppe Bignoli di Galliate (1892 – 1939) al Circo Togni ed altri, fino a diventare un appellativo comune.

- “Bagonghi” Enciclopedia Online Treccani.

- Cervellati, Alessandro Questa sera grande spettacolo. Storia del circo italiano Milano: Ediz. Avanti! 1961.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 11. ISBN 88–08–08878–2

Immagine: © hjalmeida/Depositphotos

[bal-dràc-ca] (s.f.) donna di malaffare, di cattivi costumi, prostituta: «quand’eccoti comparire una baldracca, colla quale si vide poi ch’egli avea tenuto qualche commercio carnale […] sucida, ciacca, rancida, la più cenciosa, e la più orsa feminaccia che io vedessi mai.» (dalle lettere familiari di Annibal Caro, 1572–75). Deriva dalla città persiana di Baghdad, nota all’epoca come “Baldac” o “Baldacco”, spesso erroneamente identificata con la dissoluta e maledetta Babilonia, che godeva nel medioevo di fama di luogo di perdizione ed immoralità per antonomasia nel senso più spregiativo del termine. Scriveva il Petrarca nel XIV secolo: «Aspettando ragion mi struggo e fiacco / Ma pur novo soldan veggio per lei / Lo qual farà, non già quand’io vorrei / sol una sede; e quella fia in Baldacco» (Sonetto CVI). Oppure, da una contrada di Firenze detta “Baldracca” (dove oggi si trovano gli Uffizi), quartiere malfamato e degradato così detto da una certa “Osteria della Baldracca” che lì si trovava, una nota bettola frequentata da prostitute e sede di “commerci carnali”, il cui nome era comunque la storpiatura di “Baldacco” (Baghdad) forse incrociato con baracca: entrambe le ipotesi sono avallate dal Vocabolario degli Accademici della Crusca del 1866. Sull’equivoco tra città di Baldacco e l’osteria fiorentina è incentrata questa gustosa discussione con il conte Cesare Ercolano, immaginata da Benedetto Varchi nel celebre Ercolano del 1570 (uno dei più significativi trattati sulla lingua italiana), dove si citano anche i versi del Petrarca:

Varchi: «Dicano quello che vogliono, io non mi arrecherò mai a credere di buon cuore che le disonestà siano concedute in luogo nessuno, e massimamente dicendo il proverbio che l’onestà si conviene, e sta bene infino, per non dire il vocabolo proprio, in Baldracca.»

Conte: «Voi volete dire in Baldacco, non in Baldracca.»

Varchi: «Io vo’ dire in Baldracca, non in Baldacco.»

Conte: «Il Petrarca disse pure Baldacco e non Baldracca.»

Varchi: «Voi m’avete bello e chiarito, il Petrarca intese di Babilonia, e io intendo di un’osteria, o più tosto taverna, anzi bettola di Firenze, dove stavano già delle femmine di mondo in quel modo, che al Frascato. Giudicate ora voi che differenza è da un picciolo e disonesto alberghetto a Babilonia.»

Conte: «Maggiore che dal giugno al gennaio, ma guardate a non v’ingannare perché io mi ricordo di aver letto in uno scrittore moderno, del quale si fa grande stima,[1] che Baldacco era un luogo disonesto e disonorevole in Firenze, del quale anco il Petrarca faceva menzione nel sonetto: L’avara Babilonia ha colmo il sacco.»

Varchi: «Credete quello che vi piace. Baldracca era, ed è un’osteria in Firenze vicina alla piazza del grano, ma sta ben poco a non essere più, perché l’eccellenza del nostro Duca, essendo ella quasi dirimpetto al suo palazzo, la vuol fare spianare, e murare in tutti quei contorni, edifizii e casamenti, dove si ragunino i cantieri.»

Conte: «Va poi, e fidati tu. Io conosco di mano in mano meglio e più certamente che chi vuole intendere, non che dichiarare, la lingua fiorentina, e spezialmente in cose cotali, bisogna che sia o nato, o stato in Firenze, altramente fa di grandi scappucci; perché quanto sarebbe non solamente folle, ma fello sentimento, se si facesse dire al Petrarca, che la fede, o la sede cristiana, s’avesse un giorno a ridurre tutta quanta in Baldracca!»

Varchi: «Lasciamo Baldacco e Baldracca, che il Burchiello chiama Baldacca, se intese però di questa, e venghiamo a’ poeti latini…»

Da Opere di Benedetto Varchi ora per la prima volta raccolte, Vol. II. Trieste, 1859. Pag. 162.

- [1]Probabilmente il Vellutello: «Baldacco era, in quel tempo, luogo in Firenze, dove stavano le pubbliche meretrici.»↩

Immagine: Giocatori di carte. Wouter Pietersz. Crabeth (II), olio su tela, c.a 1625–1650 (Commons).

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 221. ISBN 88–08–08878–2

- “Baldracca” Dizionario Sabatini Coletti — Corriere.it Web.

- “Domande e Risposte” Lingua Italiana — Treccani.it Web.

- Vocabolario degli Accademici della Crusca, 5ª ed. vol. II. Firenze: Tip. Galileiana di M. Cellini e c. P. 29.

- Delle lettere familiari del commendatore Annibal Caro corrette ed illustrate… Tomo 1. Bologna: Fratelli Masi e Comp. 1819. P. 39.

azione intrapresa unicamente per saggiare le intenzioni o le reazioni di qualcuno o qualcosa; dal francese ballon d’essai, “pallone di prova”, che indica un piccolo pallone lanciato appunto prima di un aerostato per valutare la direzione del vento.

Un articolo della ‟Civiltà Cattolica” del febbraio 1914 […] apparve a molti come un ballon d’essai lanciato in vista di un documento pontificio destinato a rinfacciare al sindacalismo cristiano il suo crescente distaccarsi da quella ideologia sociale […] conforme alla ortodossia cattolica.

— Aubert, Roger “Democrazia Cristiana” in Enciclopedia del Novecento (Treccani 1977)

Vi sono poi due questioni che di tanto in tanto sono state avanzate, spesso come ballon d’essai per contrastare posizioni viste da alcuni paesi come contrarie ai proprio interessi.

— da Amendola, A. et al. Economia della globalizzazione (EGEA 2014)

- “ballon d’essai” in Il Nuovo De Mauro (in L’internazionale). Web.

Foto: Richard Bagan su Unsplash

fazzoletto, foulard quadrato di cotone leggero, colorato o decorato con motivi o disegni, che —opportunamente piegato e legato — viene utilizzato principalmente come copricapo per avvolgere la testa o trattenere i capelli, per coprire la bocca o il collo, o infine semplicemente indossato legato al braccio o al polso per fini estetici. Talvolta, attraverso colori o simboli, può anche avere una valenza simbolica (può infatti esprimere il sostegno ad un’ideologia politica, un movimento sociale, una squadra sportiva) oppure identificativa dell’appartenenza ad un gruppo o sottocultura. Il termine bandana, attestato in italiano dal 1892,[1] deriva dall’inglese bandana o bandanna (1752), a sua volta — attraverso il portoghese bandana — dall’hindi bāṅdhnū che significa “legare” ma indica anche un metodo di tintura, a sua volta dal sanscrito badhnati dalla radice proto-indo-europea*bhendh-, “legare”.

Bandane in vendita ad una bancarella (foto di Mabel Amber / Pixabay).

- [1]Il Nuovo De Mauro, op. cit.↩

- “bandanna” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web.

- “bandana” in Vocabolario online. Treccani. Web.

- “bandana” in Il Nuovo De Mauro — L’Internazionale. Web.

In alto: foto di Moa Király / Unsplash