camera nunziale, per estensione luogo di intimità erotica o anche incontro erotico. In origine il termine si riferiva alla parte della camera da letto dove si trovava appunto il letto, costituita da una nicchia separata dal resto dell’ambiente con tendaggi, balaustre o altro; caduta in disuso quest’usanza nell’età moderna il termine è rimasto come sinonimo di “camera da letto”, con particolare accento sull’intimità. Deriva dallo spagnolo alcoba, a sua volta dall’arabo al–qubba, composto di al (articolo determinativo) e qubba, “volta”, “cupola”, “padiglione”, “stanza”, “gabinetto”, dal verbo qabba, “inarcarsi”.

In alto: Alcova di Palazzo Sagredo a Venezia, 1720 c.a. [PD] Commons.

- “alcova” in Pianigiani, Ottorino Vocabolario etimologico della lingua italiana, 1907

- “alcova” in Vocabolario online. Treccani. Web.

(sostantivo e aggettivo inv.) pilota o appassionato di automobili Alfa Romeo, chi è solito possedere e guidare vetture di questa marca (1950). Il termine è registrato dal Parole Nuove di Migliorini dal 1963 (Hoepli).

L’alfista appiedato è un uomo comune. Solo quando è in macchina diventa qualcuno. È la macchina che fa l’uomo.

da Giovannino Guareschi, “diario di viaggio” in La famiglia Guareschi #2 1953-1968 Milano: RCS (2012). pag. 554

Ascari e Villoresi, sulla Ferrari, avranno dunque, forse, nell’alfista Sanesi, un avversario altrettanto o più pericoloso che il compagno argentino.

da “Mille Miglia 1950” in Stampa Sera, 22–23 aprile 1950 (anno IV nº95). Pag. 5

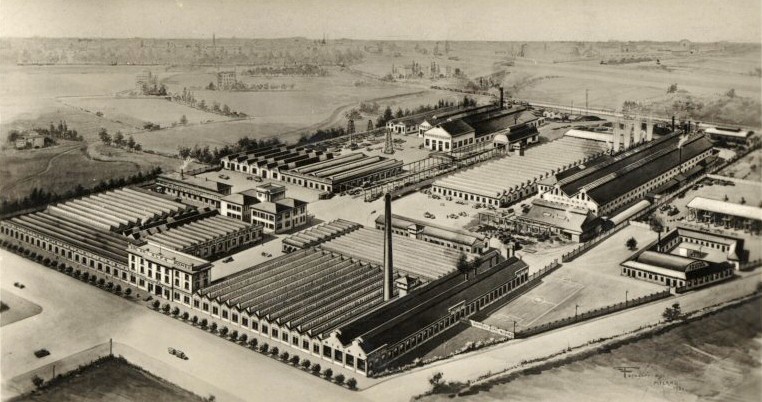

Come aggettivo indica una correlazione con il marchio Alfa Romeo (es. “club alfista”). Il termine deriva dalla prima parte del nome del marchio, “Alfa”, con il suffisso –ista utilizzato nella formazione di neologismi indicanti persone che seguono un’ideologia: la passione per il marchio Alfa Romeo è detta anche “alfismo” (cfr. –ismo). A sua volta Alfa Romeo deriva da A.L.F.A. (acronimo di “Anonima Lombarda Fabbrica Automobili”), nome con cui fu fondata la casa automobilistica a Milano nel 1910, e dal cognome di Nicola Romeo (1876 – 1938), imprenditore e ingegnere italiano che nel 1918 acquisì l’azienda.

Lo stabilimento Alfa Romeo di Portello (Milano) negli anni ’30.

L’Alfa Romeo 1900 con l’allora Miss Italia, Eloisa Cianni, sulla copertina della rivista Tempo del 1º novembre 1952.

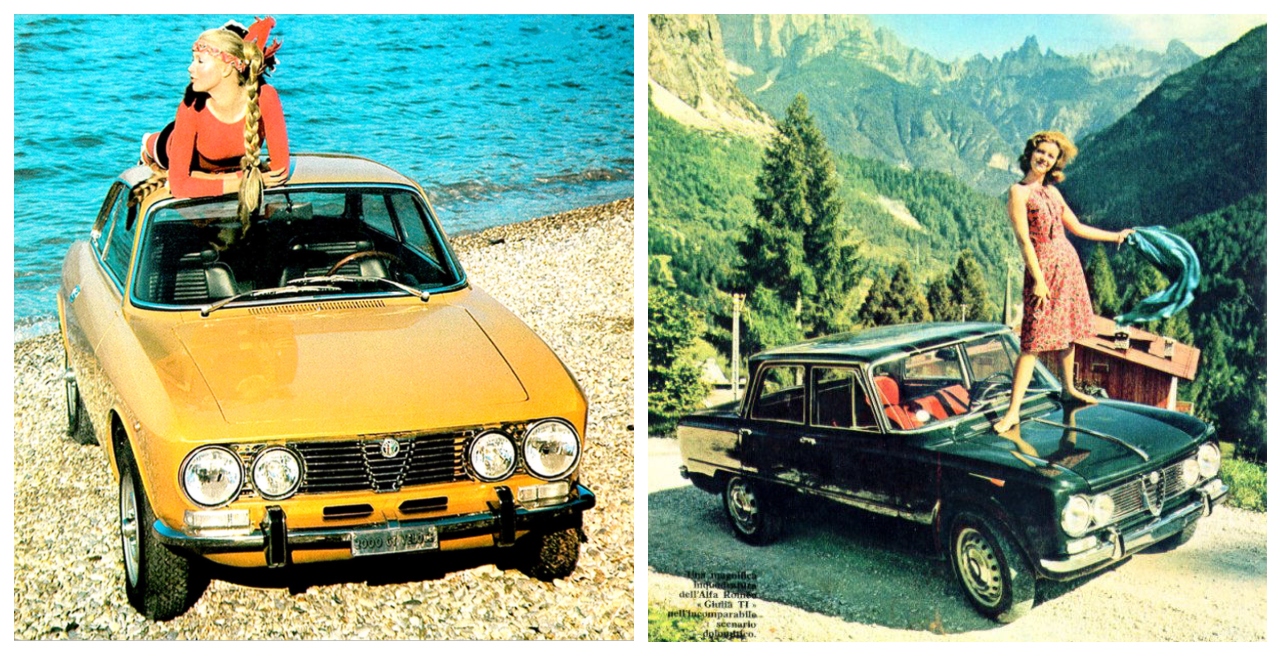

Mari e monti: Alfa Romeo “2000 GT Veloce” (1971) e “Giulia TI” (1963)

- Mennella, Antonio I nomi comuni derivati dai nomi propri, Torino: Ed. Vitalità, 2016. Pag. 3 ISBN 978-8877118462.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 7. ISBN 88–08–08878–2

- Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984

. Torino: Loescher Editore, 1986. Pag. 8-9.

- Fantuzzi, Marco Per una storia della lingua della stampa automobilistica italiana, Bulzoni (1999). Pag. 54

- “Tra le due guerre” in Museo Storico Alfa Romeo. Web.

- “Dagli anni 50 ad oggi” in Museo Storico Alfa Romeo. Web.

Foto in alto: Vincent Ghilione / Unsplash

(s. f.) viale alberato, anche di un parco, dal dialetto piemontese a sua volta dal francese allée (con lo stesso significato) derivato del verbo aller, “andare”. Regionalismo piemontese diffuso anche in Lombardia ed accolto in opere letterarie.

L’allea più antica si è al sud ovest formata nella prima metà del secolo scorso dopo la distruzione delle fortificazioni; e per essere la più antica viene denominata l’allea vecchia.

Carlo Dionisotti, Memorie storiche della città di Vercelli precedute da cenni statistici sul Vercellese (1861), vol. 1 pag. 195

A Pavia, “viale Giacomo Matteotti” e in particolare il viale pedonale alberato che separa le due corsie, è tuttora localmente noto come “l’allea”.

In Piemonte e Lombardia è anche denominazione urbanistica generica con il significato di “viale”, sebbene oggi piuttosto raro nella toponomastica ufficiale: es. “allea Comunale” a Turbigo (MI) e “allea Monterosa” a Romagnano Sesia (NO).

Foto sopra: l’allea di viale Matteotti a Pavia (foto: L. Rosa/Flickr CC-BY-SA 2.0)

“Amaro Cora”, 1930: manifesto di N. Diulgheroff.

(neologismo) ricordo, rievocazione in chiave nostalgica del passato. Dal titolo del film Amarcord di Federico Fellini (1973), che nasce a sua volta dalla locuzione in dialetto romagnolo a m’arcord, “io mi ricordo”, ma anche — riferisce Tonino Guerra, coautore della sceneggiatura — dalla tipica “comanda” dei ricchi che all’epoca entravano al bar chiedendo un Amaro Cora: «Da amaro, amaro Cora, è nato Amarcord.» (La Repubblica, 15–07–2010). La notorietà del film è tale che il titolo divenne un neologismo della lingua italiana.

In alto: titolo di testa di Amarcord [PD]

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 10. ISBN 88–08–08878–2

- Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984

. Torino: Loescher Editore, 1986. Pag. 9.

- “Guerra Amarcord” in La Repubblica, 15–07–2010. Web. <repubblica.it>

(s.m.) confusione, baraonda, insieme disomogeneo di elementi, guazzabuglio. Il termine deriva presumibilmente da Amba Aradam, altopiano montuoso dell’Etiopia dove si svolse, nel 1936, una cruenta battaglia (battaglia dell’Endertà) nella quale gli italiani sconfissero l’esercito abissino durante la guerra di Etiopia (1935 — 1936). L’esito della guerra fu l’annessione dell’Etiopia all’Impero coloniale italiano e la creazione dell’Africa Orientale Italiana. L’uso odierno del termine non è tanto legato al fatto storico, quanto ad un «effetto sonoro particolarmente efficace» (Castoldi — Salvi, op. cit.), scherzoso e vagamente esotico, che richiama alla mente rumorosi mercati orientali

«Si, soprattutto adesso che abbiamo messo su tutto quell’ambaradan di Corso Vittorio» (da Ballacchino, Rocco Trama imperfetta. Torino, piazza Carlo Alberto, 2003).

Talvolta scritto anche ambaradam:

«La polizia entrò nella fungaia con tutto un ambaradam di cercamorti» (da Lugli, Massimo L’istinto del lupo – La legge di lupo solitario, 2010)

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 11. ISBN 88–08–08878–2

- Mennella, Antonio I nomi comuni derivati dai nomi propri, Torino: Ed. Vitalità, 2016. Pag. 4. ISBN 978-8877118462.

Foto: Mercato a Marrakech (Dezalb/Pixabay).

detto bonariamente di chi, sollevando troppe obiezioni, fa dubitare della propria lealtà; per estensione chi patteggia per la parte avversaria, doppiogiochista, furbo:

il fatto che il segretario socialdemocratico sia più «amico del giaguaro» che «amico del popolo» è molto più che un sospetto

L’Espresso, 18 novembre 1979.

Deriva probabilmente dall’analoga espressione brasiliana o amigo da onça (la onça–pintada è il giaguaro, in portoghese) per indicare il cacciatore maldestro che (mettendosi sottovento anziché controvento) fa fuggire l’animale, salvandolo con disappunto dei proprio compagni di caccia. Nel 1943 la rivista settimanale brasiliana O Cruzeiro iniziò a pubblicare una serie di vignette satiriche che avevano per protagonista “O Amigo da Onça” (l’amico del giaguaro), personaggio creato da Péricles de Andrade Maranhão. In Italia l’espressione arrivò probabilmente sottoforma di barzelletta popolare, nella quale un tale chiede ad un amico istruzioni per andare a caccia di giaguari. L’amico però fa “la parte del diavolo”, mettendo l’aspirante cacciatore di fronte alle difficoltà di una simile attività venatoria: «e se il giaguaro scappa? …e se ti salta addosso? …e se ti s’inceppa il fucile?». L’altro, scocciato dalle obiezioni dell’amico, sbotta «ma tu sei amico mio o amico del giaguaro?»

La battuta venne ripresa in una scena del film L’amico del giaguaro del 1958 (regia di Giuseppe Bennati) nel quale un gruppo squinternato di ladruncoli romani, dopo aver derubato un famoso industriale (interpretato da Alberto Romano), meditano di rispondere all’annuncio di questi sul giornale e restituire i documenti per intascarsi anche la ricompensa. I compagni, come l’amico della barzelletta, mettono il milanese Augusto — il promotore di questa “geniale” operazione — di fronte alle possibilità che qualcosa vada storto: «…ma che sei matto? …e se è un trucco? …e se ‘n ce dà i soldi? …e se ‘n è lui? …e se ha fatto una denuncia? …e se ce riconosce?» Queste obiezioni fanno spazientire Augusto (Walter Chiari) che esclama: «eeeh ma allora ragazzi, ma che siete, amici miei o del giaguaro?» L’annuncio si rivela una trappola e i ladruncoli, scoperti, sono costretti a restituire i soldi (ovviamente già spesi) pena la denuncia. In seguito, i personaggi si riferiscono ad Augusto come “l’amico del giaguaro” per aver inguaiato la banda favorendo la vittima (che ora li tiene in pugno), e a quest’ultima come “il giaguaro”:

Augusto (W. Chiari): «ragazzi, vuol dire che dal giaguaro ci si va tutti insieme eh?»

Pecorino (C. Delle Piane): «eh, quello è amico tuo!»

Tre anni dopo, nel 1961, debuttò sulla RAI un varietà intitolato L’amico del giaguaro, presentato da Corrado Mantoni con la partecipazione di Gino Bramieri, Marisa Del Frate, Raffaele Pisu e Roberto Villa. Il programma era un quiz a premi nel quale i concorrenti, di fronte ad una domanda troppo difficile, era prassi rispondessero «ma tu sei amico mio o del giaguaro?». In base alle risposte venivano estratti dei numeri per una tombola che coinvolgeva il pubblico a casa. Non era però l’unico riferimento al film di Bennati: infatti quiz e intermezzi musicali erano alternati a scenette comiche e satiriche, una delle quali vedeva Raffaele Pisu effettuare il numero del ventriloquo, che era alla base di una delle truffe tentate dai balordi compari di Augusto “il milanese”. Il varietà, trasmesso dal 1961 al 1964, divenne un cult dei primi anni del miracolo economico fissando definitivamente nella cultura popolare la locuzione “amico del giaguaro”.

Gino Bramieri, Raffaele Pisu e Roberto Villa nel varietà L’amico del giaguaro, 1961 (Commons).

Nel bolognese l’amico del giaguaro (amîg dal giaguâro) divenne anche un gioco di carte per cinque giocatori, due dei quali hanno il ruolo del “giaguaro” e dell’amico. Quest’ultimo, la cui identità si rivela solo a fine partita, ha il compito di ingannare i tre avversari del “giaguaro” conquistandone la fiducia (un po’ come il “rinnegato” in Bang!): proprio come chi vuole apparire amico, ma non lo è affatto. L’espressione è nota anche in francese: L’amie du jaguar è il titolo di un romanzo del 1983 di Emmanuel Carrère (l’autore di Limonov).

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 12. ISBN 88–08–08878–2

- Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984

. Torino: Loescher Editore, 1986. Pag. 9–10

- Emanuelli, Massimo Cinquanta anni di Tv. Attraverso la stampa settimanale

. Milano: Greco e Greco. 2014. P. 135.

- Sanguinetti, Tatti. Il cervello di Alberto Sordi: Rodolfo Sonego e il suo cinema. Milano: Adelphi. 2015. Pag. 384.

- Bettetini, Gianfranco La nostra televisione: interviste e documenti Milano: Lampi di stampa. 2005. Pag. 58.

- Grasso, Aldo Linea allo studio: miti e riti della televisione italiana

Milano: Bompiani. 1989. Pag. 83.

- Lepri, Luigi Bacajèr a Bulaggna. Fraseologia dialettale bolognese Bologna: Pendragon. 2009. Pag. 24.

In alto: caccia al giaguaro, incisione di Thomas Betl dal frontespizio del libro The Naturalist in Nicaragua, 1874 (Commons).

(colloquiale) si dice di persona nota agli interlocutori ma che non si vuole nominare, specialmente per ironizzare sulla genuinità dell’amicizia o sul fatto che non voglia dichiarare apertamente i propri scopi (v. →amico del giaguaro); si dice anche di amico con cui si fa coppia fissa, onnipresente, “ingombrante”; oppure anche amico di tutti, quello che offre sempre da bere. Deriva da Fritz Kobus, personaggio protagonista della commedia lirica intitolata appunto L’amico Fritz, musicata da Pietro Mascagni (1863 — 1945) su libretto di Nicola Daspuro, basato a sua volta sulla commedia L’ami Fritz (1876) della coppia Erckmann-Chatrian. Fritz Kobus è un giovane e ricco possidente, altruista e benefattore ma anche viveur e donnaiolo, che non osa confessare neanche a se stesso di essersi innamorato di Suzel con la quale finge un’amicizia fatta di ingenui colloqui. L’espressione “amico Fritz” è quindi un riferimento ironico alle caratteristiche del personaggio di Fritz Kobus, ma talvolta è anche utilizzata come semplice appellativo scherzoso, senza un significato particolare.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 12. ISBN 88–08–08878–2

foto: Depositphotos.

bicchierino di vino o di liquore (in genere grappa, amaro o sambuca) che viene servito dopo il caffè, specie a conclusione di un pasto abbondante. Probabilmente dal romanesco, così detto perché “ammazza” (cioè cancella) il sapore del caffé e/o l’effetto della caffeina.

Finita la «tombolata», sorbito il caffè, seguito dall’immancabile «ammazzacaffè», mentre le donne iniziavano i preparativi per l’uscita, si scopriva il presepio…

Mostra del presepio a Roma, e delle tradizioni del Natale romano (1953)

Al momento dell’ammazzacaffè, Isabella gli disse: «Ignoro tutto di voi, ma mi sembrate un uomo più importante di come volete apparire. Forse più complicato.»

Valerio Evangelisti, Nella notte ci guidano le stelle. Il sole dell’avvenire: 3 (2016)

L’abbinamento di caffè ed ammazzacaffè serviti insieme è detto “caffè col rimorchio” (per analogia con gli autoveicoli): in questo caso si può scegliere se versare parte del contenuto del bicchiere nel caffé, ottenendo un “caffé corretto“, oppure berli separatamente.

L’ammazzacaffé può essere bevuto direttamente dalla tazzina del caffé appena consumato, in modo da raccoglierne l’aroma e il calore: in Veneto e Trentino questa usanza è detta resentìn o rasentìn (da resentare = risciaquare). In piemontese, la grappa servita dopo (o con) il caffè è detta pusa café (lett. “spingi caffè”).

- Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984

. Torino: Loescher Editore, 1986. Pag. 10

- “ammazzacaffè” Vocabolario online. Treccani, Web.

- “resentin” Dialetticon, 2 Mar 2012. Web.

foto: © Silvio Dell’Acqua