1 – Il promontorio di Berry Head (© C. Downer).

2 – Brixham, il porto.

Il promontorio di Berry Head si staglia dalla costa meridionale del Devon, nell’Inghilterra sud-occidentale, e costituisce una riserva naturale costiera[1] le cui scogliere ospitano pipistrelli, circa duecento specie di uccelli ed una variegata flora.[2] Appena a nord si trova la cittadina di Brixham, importante porto di pesca in età medioevale e nota nel XIX secolo per i Brixham trawlers, i caratteristici pescherecci dalle vele rosso ocra per la pesca a strascico (tecnica che conobbe un importante sviluppo proprio qui).

.

Il cima al promontorio di Berry Head si trova l’omonimo faro, noto come «the shortest, the highest, the deepest in England»[3] (ovvero «il più piccolo, il più alto ed il più profondo d’Inghilterra»), non sempre necessariamente in questo ordine. La prima affermazione si riferisce all’altezza dell’edificio, rispetto al suolo su cui è costruito, che è appena di cinque metri.[4] Tra i fari “maggiori” (“major lights“[5], tale è considerato[6] per la sua portata di 19 miglia nautiche[7]), esclusi quindi i fanali ed i segnali portuali, è quindi sicuramente il più piccolo d’Inghilterra e tra i più piccoli al mondo in termini di altezza dell’edificio.[8]

![© Chris Downer CC-BY-SA-2.0 Faro di Berry Head [CC-BY-SA-2.0]](http://www.laputa.it/wp-content/uploads/2013/02/413627_62394ae3.jpg)

3 – Il Faro di Berry Head (© R. Lucas).

Tale misura è però irrilevante ai fini della navigazione: l’altezza significativa di un faro, che ne determina la portata geografica (ovvero la distanza massima alla quale può essere visto in relazione alla curvatura della superficie terrestre), è l’elevazione del segnale luminoso rispetto al livello medio del mare. Trovandosi in cima ad un’altissima scogliera a picco sul mare, rispetto a quest’ultimo il piano focale dell’ottica si trova ad avere un’elevazione di ben 191 piedi, ben 68 metri: non il più alto d’Inghilterra come vorrebbe la tradizione, primato che spetta invece a St. Bee’s Head in Cumbria, ma comunque tra i più alti (al sesto posto in una eventuale classifica [9]). Per questo il faro di Berry Head non ha una torre: a che serviva costruirne una quando il terreno si trovava già ad una quota sufficiente?

L’innalzamento della luce non era però l’unica funzione dell’edificio: prima dell’avvento dei motori elettrici le ottiche rotanti dei fari erano azionate dal “motore a gravità”, come quello utilizzato negli orologi dei campanili, ovvero un dispositivo ad orologeria messo in movimento da un peso che scendeva lentamente —per gravità, appunto— lungo la torre. Ogni giorno il dispositivo andava ricaricato ed il farista doveva quindi (con sua grande gioia) salire e riportare in cima il peso azionando a forza di braccia un argano a manovella. Anche Berry Head aveva un motore a gravità ma, in mancanza di una torre, bisognava trovare un’altra via di corsa per la discesa del grave. Fu così scavato nella roccia calcarea un pozzo profondo 45 metri lungo il quale far scendere il peso del motore a gravità: questo è il motivo per cui il faro è noto anche come “il più profondo d’Inghilterra”, e di questo primato non c’è motivo di dubitare.

4 – Faro di Berry Head. L’edificio in pietra restrostante è una stazione di osservazione della Guardia Costiera britannnica – vedi (© J. Forbes).

Il piccolo faro fu costruito nel 1906 sotto la direzione di Sir Thomas Matthews,[10] ingegnere in capo di Trinity House[11]. Già nel 1921 fu automatizzato mediante l’installazione di una “luce di Dalén”, ovvero una lampada ad acetilene controllata da una valvola solare, dispositivo inventato nel 1907 dall’ingegnere svedese Nils Gustaf Dalén[12] (cui valse il premio Nobel per la fisica nel 1912) che permetteva lo spegnimento e l’accensione automatica in funzione della luce solare. Il faro fu nuovamente aggiornato nel 1994 con luce e motore elettrici. La “caratteristica” del segnale luminoso (ovvero la sequenza di luce ed eclissi propria di ogni faro) è di un gruppo di due lampi bianchi in un periodo di 15 secondi, ma Berry Head emette anche segnali radio di ausilio alla navigazione aerea: ospita infatti un radiofaro VOR (Very High Frequency Omnidirectional Radio Range) ed un transponder DME (Distance measuring equipment). A vederlo, non si direbbe che un edificio così piccolo possa essere tanto importante per il traffico navale ed aereo.

Brixham Breakwater Lighthouse

5 – Faro in ghisa di Brixham Breakwater alla fine della diga foranea.

Sebbene oscurato dalla fama di Berry Head, anche la vicina cittadina di Brixham ha un piccolo faro, o meglio un fanale portuale (la sua portata è di sole quattro miglia nautiche) noto come Brixham Breakwater Lighthouse[13] È alto sei metri (supera quindi di un metro l’edificio di Berry Head) ma la sua luce si trova ad appena nove metri sopra livello del mare. Si tratta di una torre prefabbricata in ghisa realizzata dalle Stone-Platt Industries di Crowley (Sussex) ed eretto al termine della diga foranea nel 1909, dopo l’ampliamento di quest’ultima. Il faro fu approvato da Trinity House, ma era di proprietà dell’allora Municipio di Brixham (ora parte di Torbay), cui dal 1896 spettava la gestione del porto. La lampada a cherosene funzionò fino al 1984, quando fu sostituito da una luce elettrica: fu probabilmente uno degli ultimi fari in-shore ad essere elettrificato in Inghilterra. La luce è rossa di tipo intermittente[14] ed è visibile per 15 secondi seguiti da un breve occultamento di tre.

6 – Brixham con entrambi i fari.

Note

- [1]Berry Head National Nature Reserve↩

- [2]“Exploring a natural haven.” Berry Head National Nature Reserve. Web. 11 Feb. 2013.↩

- [3]Pattenden, Ron. Land On My Right. Solo Sail Round Britain On A Laser

. Raleigh, USA: Lulu, 2008. 19.↩

- [4]Admiralty List of Lights & Fog Signals

, British Admiralty. Volume A↩

- [5]“Lights, buoys – aids to navigation.” SailingIssues. 4 Dic. 2013. Web. 10 Feb. 2013.↩

- [6]Rowlett (cit.)↩

- [7]Trinity House (cit.)↩

- [8]quello di Kaikoura in Nuova Zelanda è alto solo 4 metri.↩

- [9]I primi cinque per elevazione sarebbero St. Bee’s Head (336 piedi), Cromer (276), The Lizard (230), Flamborought Head (213), e Start Point (203).↩

- [10]Trethewey, (cit.)↩

- [11]“Trevose Head Lighthouse.” Trinity House. Web. 10 Feb. 2013.↩

- [12]Lundqvist, Stig. Physics 1901-1921. Singapore: World Scientific, 1998. Print.↩

- [13]“Brixham Breakwater Lighthouse.” Waymarking. Web. 11 Feb. 2013.↩

- [14]Nei fari, la luce è detta intermittente quando il tempo di accensione è maggiore di quello di occultamento o “eclissi”↩

Bibliografia e fonti

- “Berry Head Lighthouse.” Trinity House. Web. 10 Feb. 2013.

- Rowlett, Russ. “Lighthouses of Southwest England.” Lighthouse Directory. University of North Carolina at Chapel Hill, 2004-2012. Web. 10 Feb. 2013.

- Trethewey, Ken. “Berry Head.” Lighthouse Directory. University of North Carolina at Chapel Hill, 2002. Web. 10 Feb. 2013.

Immagini

- foto: © Chris Downer, 2009 [CC-BY-SA-2.0] da geograph

- foto: Adrian Pingstone, 2003 [public domain] da Commons

- foto: © Robin Lucas, 2005 [CC-BY-SA-2.0] da geograph

- foto: © Janine Forbes, 2005 [CC-BY-SA-2.0] da geograph

- foto: Herbytyme, 2009 [CC-BY-SA-3.0] da Commons

- da OpenStreetMaps [odbl open data commons]

- (immagine anteprima) foto: © Steve Fareham [CC-BY-SA-2.0] da geograph.

1 – Il faro di Eddystone oggi. La costruzione sulla destra è il basamento del precedente faro di Smeaton del 1759 (foto: A. Talbot, 2007).

Il faro di Eddystone, sull’omonimo gruppo di scogli in mare aperto circa venticinque chilometri a sudovest di Plymouth (Devon), è citato nelle prime pagine nel Moby Dick di Herman Melville come esempio di costruzione in un luogo assolutamente desolato e proibitivo, qualcosa cui paragonare la cittadina di Nantucket da dove salperà il Pequod del Capitano Achab.[1] La sua presenza rappresenta la vittoria della tenacia dell’uomo sulla furia aggressiva del mare; al termine di una sfida durata quasi due secoli e conclusasi con la costruzione di un baluardo d’ingegneria in grado di resistere ancora oggi, nonostante l’isolamento, alle potenti e gelide sferzate del vento e dell’oceano. Il quale, alla fine (e non senza riserve), sembra aver accettato l’intruso.

Gli scogli

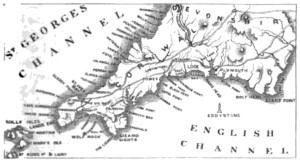

2 – Il faro di Eddystone rispetto alla Cornovaglia e Devon meridionale, mappa del 1861.

Lo stesso nome, apparentemente innocuo ad un non-angolofono, è evocativo: Eddystone. Come eddy, che significa “vortice”, “mulinello”, dall’antico inglese edēa (ed- “che gira” + ēa “acqua”),[2] “acqua che gira”, che va contro la corrente principale. Ma anche come stone, “roccia”, “scoglio”. Eddy e stone, vortice e scoglio: due parole che non vorreste trovare nella stessa frase, qualora vi trovaste su un’imbarcazione. Non solo infatti le rocce costituiscono uno sbarramento quasi invisibile per le navi in rotta da e per la costa meridionale del Devon o in transito nel canale della Manica, ma basta una brezza tesa da sud-ovest perché le acque circostanti si trasformino in «un ribollente calderone», come vengono descritte da un libro del 1876,[3] che non lascia scampo alle navi incappate nei suoi flutti. Nonostante nel 1492 Cristoforo Colombo fosse riuscito ad attraversare l’oceano e sbarcare nel “nuovo mondo”, ancora per due secoli nessuno avrebbe osato sfidare la temuta scogliera di Eddystone per erigervi un faro. Nel 1664 la Corporazione di Trinity House, ancor oggi l’autorità generale britannica per i fari, per porre fine ai numerosi tragici naufragi studiò la possibilità di costruire un segnale, ma le difficoltà furono giudicate insormontabili e ci vollero altri trent’anni prima a risolvere il problema si presentasse l’ingegnoso sir Winstanley.

Il faro di Winstanley

3 – Autoritratto di Henry Winstanley, 1680 circa.

Noto incisore,[4] pittore ed impresario,[5] l’eclettico sir Henry Winstanley di Littlebury (1644-1703) era un estroso inventore che amava costruire trucchi meccanici per stupire gli amici. Realizzò anche due celebri attrazioni: una casa ricca di sorprendenti trucchi meccanici (“the Essex House of Wonders”), che divenne meta di numerosi visitatori, ed una serie di giochi d’acqua ad Hyde Park Corner a Londra, noti come “Winstanley’s Waterworks”.[6] Ma sir Winstanley era anche un armatore dall’animo nobile e patriottico, che perse due delle sue cinque navi proprio sugli scogli di Eddystone. Addolorato per il costante tributo di vite umane richiesto al traffico marittimo in prossimità della scogliera, chiese ed ottenne nel 1696 la licenza per la costruzione di un faro e, ad indennizzo, il diritto per i primi cinque anni a riscuotere i “pedaggi” (toll), ovvero la tassa versata dagli armatori per il mantenimento dei fari.

La costruzione

All’epoca dovette essere davvero un’impresa ardita: le rocce di duro e compatto gneiss,[7] circondate da acque spesso turbolente, affioravano appena con la bassa marea ed erano altrimenti interamente sommerse; tutto intorno era mare a perdita d’occhio. Sir Winstanley non si fece scoraggiare ed iniziò i lavori l’estate stessa. Ma le condizioni del mare consentivano di lavorare solo d’estate e quando le acque fossero state sufficientemente calme, ovvero una manciata di giorni all’anno. A completare il quadro non proprio favorevole ci si metteva lo scenario politico europeo: tra il 1688 ed il 1697 si combatteva infatti la “guerra dei nove anni” che vedeva l’Inghilterra di Guglielmo III schierata con una vasta coalizione antifrancese, detta Lega d’Augusta, finalizzata a contrastare la minaccia egemonica di Luigi XIV. Le acque del canale erano quindi teatro di scontri e l’Ammiragliato, riconosciuta l’importanza del faro, concesse a Winstanley la protezione di una nave della marina militare presso il cantiere. Una mattina però, alla fine di giugno del 1697, invece del vascello inglese arrivò una nave corsara francese. I corsari, spesso confusi con i pirati, erano in realtà privati formalmente autorizzati da un governo mediante “patente di corsa” a svolgere attività belliche o di rappresaglia nei confronti di nazioni rivali. Questi catturarono Winstanley e lo portarono in Francia:[8][5] la leggenda narra che Luigi XIV, informato dell’accaduto, ne avrebbe ordinato l’immediata liberazione e rimpatrio con questo messaggio: «la Francia è in guerra contro l’Inghilterra, non contro l’umanità»,[8] riconoscendo così implicitamente l’importanza internazionale del faro di Eddystone e la neutralità dei soggetti non combattenti, concetto introdotto dalle Convenzioni di Ginevra solo due secoli e mezzo più tardi.[9] In realtà, è molto più probabile che il costruttore -molto meno romanticamente- sia stato invece scambiato con prigionieri francesi trattenuti in Inghilterra.[10]

Come se nulla fosse accaduto Winstanley tornò al lavoro ma le difficoltà non erano finite. Nel 1698, durante la terza estate di lavoro, ultimata la lanterna con tanto di banderuola segnavento la squadra decise di pernottare sul posto ed iniziare l’allestimento degli alloggi. Pessima idea: la notte stessa le condizioni meteorologiche peggiorarono ed il mare divenne così burrascoso che nessuna imbarcazione poté avvicinarsi a loro per i successivi undici giorni, durante i quali Winstanley e i suoi operai furono investiti senza tregua dalla furia delle onde che spazzarono via buona parte del loro equipaggiamento ed inzupparono vestiti e provviste. Gli uomini lavorarono giorno e notte in quelle condizioni per costruirsi un rifugio, ma alla fine se la cavarono e nonappena le condizioni del mare lo consentirono una imbarcazione giunse in soccorso per riportarli sulla terraferma, sfiniti ma salvi. Il faro aveva retto, senza particolari danni, al primo attacco delle forze della natura. Winstanley ed i suoi tornarono ben presto al lavoro e riuscirono ad accendere la luce, per la prima volta, il 14 novembre del 1698.[11] Tre giorni prima di Natale la prima famiglia di faristi raggiunse Eddystone e i costruttori, ormai quasi privi di provviste, poterono tornare a casa.

Il primo faro di Eddystone, così arditamente costruito, entrò finalmente in funzione. La torre in legno, dell’altezza complessiva di sessanta piedi (poco più di 18 metri) poggiava su un solido basamento in muratura alto dodici piedi e del diametro di quattordici, ancorato alla roccia mediante dodici barre di ferro conficcate in altrettanti fori. [6] L’anno successivo il faro aveva già bisogno di riparazioni ma Winstanley tornò al lavoro: oltre a rimediare ai danni dell’inverno, l’armatore rinforzò il basamento in muratura, alzò la lanterna di quaranta piedi (circa 12 metri) per tenerla ben al di fuori degli spruzzi del mare, realizzando al di sotto di essa un’ampia veranda aperta. Infine, completò gli alloggi con una stanza da letto decorata ed un salotto.

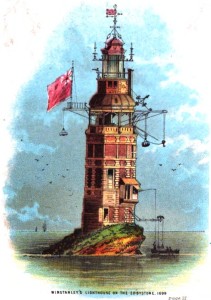

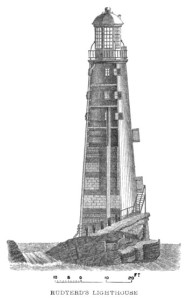

4 – Il faro di Winstanley nel 1699.

L’edificio così ultimato aveva un’altezza complessiva di cento piedi (30,5 metri) ed il suo aspetto finale, non potendo che riflettere la personalità eccentrica del progettista, aveva ben poco a che vedere con quello che ci si aspetterebbe da un faro. Chi ebbe la fortuna di vederlo si trovò di fronte ad una bizzarra costruzione in legno, descritta come una via di mezzo tra «una pagoda cinese o un minareto turco, innestato sopra una torre circolare ed ornato con gru e catene come un magazzino portuale di Londra».[3] Lo scrittore e giornalista scozzese Samuel Smiles ne diede un’immagine altrettanto pittoresca: scrisse infatti che «questa costruzione, una volta ultimata, assomigliava a qualcosa come una pagoda cinese, con gallerie aperte e numerosi fantastici aggetti».[6]

La tempesta del 1703

All’epoca era opinione comune che il faro fosse tanto bizzarro quanto fragile,[12] ma Winstanley era così orgoglioso della propria opera e tanto sicuro della sua solidità da rispondere che avrebbe voluto trovarvisi all’interno qualora si fosse scatenata la più violenta tempesta che l’Inghilterra avesse mai visto. Fu accontentato: a coglierlo sul faro la notte del 26 novembre del 1703[13] fu niente meno che la “Great Storm”, la più violenta tempesta mai registrata nella storia dell’Inghilterra. Decine di navi furono affondate o disperse in mare, alcune furono ritrovate sulle coste della Danimarca o della Norvegia; sulla terraferma si verificarono disastrose alluvioni, crolli di edifici, foreste decimate: le vittime furono circa ottomila.[14] Quando la tempesta si calmò gli abitanti di Plymouth rivolsero con ansia lo sguardo al mare, sperando di vedere riapparire il faro di Eddystone tra le pesanti nubi che si andavano diradando. Inutile dire che del faro non rimaneva più traccia: inghiottito dalla tempesta, portò con sé Winstanley ed altre cinque persone tra operai e faristi, i cui corpi non furono mai più ritrovati.

Il faro in effetti, così esposto alla furia del mare, era totalmente inadeguato a sopportare la spinta del vento e dell’acqua, né tampoco il suo progettista aveva le necessarie competenze in materia strutturale. Tuttavia, il famoso ingegnere britannico John Smeaton, incaricato mezzo secolo più tardi di ricostruire per la terza volta il faro, osservò in proposito:

«…it was no small degree of heroic merit in Winstanley to undertake a piece of work which had before been deemed impraticable, and, by the success which attended his endeavours, to show mankind that the erection of such a building was not in itself a thing of that kind.»[6]

«…non fu piccolo il grado di merito eroico in Winstanley nell’intraprendere un lavoro fino ad allora giudicato impossibile e, per il successo con cui portò a termine i propri sforzi, per aver dimostrato all’umanita che la costruzione di un simile edificio non fosse di per sé una cosa tanto folle.»

La fine del faro di Winstanley ispirò una toccante ballata della poetessa inglese Jean Ingelow (1820 — 1897) inclusa nel primo volume del libro Poems by Jean Ingelow.

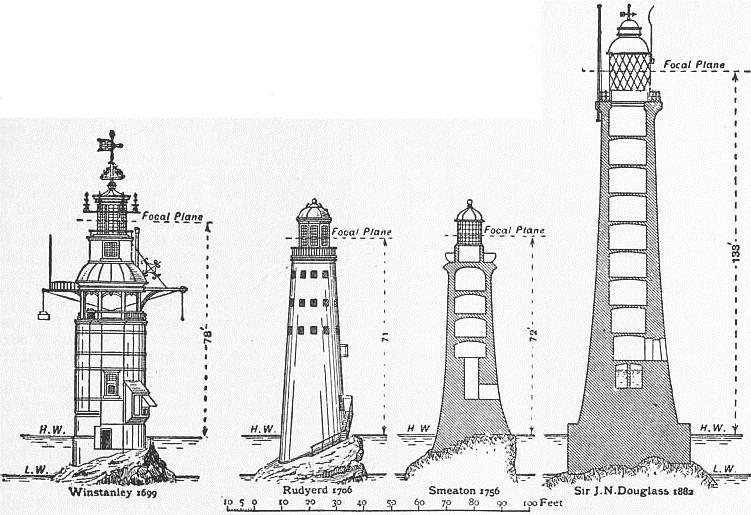

Il secondo faro di Rudyard

Il faro di Eddystone fece presto sentire la propria mancanza: poco dopo la tempesta, la nave Winchelsea, una “virginiaman” (così erano dette le navi che commerciavano con la Virginia[15]) diretta a Plymouth e carica di prezioso tabacco finì in pezzi sulla scogliera. Nel 1706[16] un certo Capitano Lovet[17] ottenne dalla Corporazione di Trinity House la concessione per la costruzione di un nuovo faro ed i relativi diritti di riscossione dei pedaggi per 99 anni. Come progettista, curiosamente, non scelse un famoso ingegnere o architetto, ma un mercante di seta londinese,[] tale John Rudyard o Rudyerd (1650-circa 1718), il quale si rivelò tuttavia un buon acquisto e la longevità del suo faro, che gli sopravvisse, ne fu la dimostrazione. Rudyard scelse una forma più semplice possibile, perché offrisse la minore resistenza all’acqua ed al vento: una pianta circolare e forma conica, senza aggetti o fronzoli come invece l’edificio precedente.

6 – Il faro di Rudyard in una incisione di Isaac Sailmaker (1633-1721).

7 – Il faro di Rudyard, sezione.

Ad assisterlo nell’esecuzione dei lavori furono due carpentieri navali, forniti nientemeno che dai cantieri della casa reale di Woolwich. Lo scoglio fu spianato in modo da ottenere dei gradoni, via via colmati con strati di legno di quercia a trama incrociata, assicurati alla roccia con una trentina di robuste chiavarde incastrate nei fori “a coda di rondine” realizzati nello gneiss, fino ad ottenere una superficie piana. Dopo aver proseguito per altri due strati con questo sistema, i carpentieri ne alternarono due in legno e cinque di granito della Cornovaglia, fissati tra loro mediante zanche e bulloni, per tre volte. Al di sopra di questo massiccio basamento fu eretta (senza soluzione nella continuità della sagoma) una sovrastruttura di solo legno, magistralmente realizzata con le tecniche della carpenteria navale, che ospitava quattro stanze disposte una sopra all’altra e terminava con una lanterna ottagonale circondata da un ballatoio (la cosiddetta “galleria”), sormontata da un ornamento sferico del diametro di 2 piedi e 3”. Nel complesso, l’edificio misurava 92 piedi (28 metri) dalla sommità della sfera al punto più alto della roccia dello scoglio. Il faro sopravvisse senza particolari problemi all’assalto delle onde per quasi mezzo secolo, salvando numerose navi da un tragico destino.

L’incendio

Non l’acqua, questa volta, ma un nuovo inaspettato nemico avrebbe distrutto l’edificio: il fuoco. Il 2 dicembre 1755, circa alle due del mattino, uno dei tre guardiani salì alla lanterna per controllare le candele e la trovò piena di fumo. Aprendo la porta che dava sulla galleria esterna, involontariamente diede nuovo ossigeno alle fiamme, che divamparono incendiando la cupola. Da li si propagarono lentamente verso il basso, nonostante gli sforzi dei faristi che portavano l’acqua in cima al faro un secchio alla volta, gettandola sulle fiamme al di sopra delle loro teste: il faro era di legno e ben presto il fuoco sarebbe arrivato sino alla base.

8 – “Men-o’-War and other Vessels before the Eddystone Lighthouse”: Isaac Sailaker, olio su tela.

Fortunatamente l’incendio fu avvistato da Cawsand e da Rame Head,[16] così alcuni pescherecci partirono in soccorso e verso le dieci del mattino giunsero finalmente alla scogliera dove trassero in salvo i faristi, stremati ma vivi. Il faro invece, continuò a bruciare per cinque giorni, fino alla completa distruzione. Si narra[16][8] che uno dei guardiani sopravvissuti, il novantaquattrenne Henry Hall, mentre tentava di spegnere l’incendio sopra la sua testa fu ustionato al volto e alle braccia da una massa di piombo fuso che colava dall’alto. Una volta in salvo e sottoposto alle prime cure, asserì di aver ingerito una parte di quel piombo. Il medico considerò l’affermazione come il frutto di uno stato confusionale dovuto all’intensa esperienza, ma Hall peggiorò ed in capo ad una dozzina di giorni morì. Il dottor Spry di Plymouth effettuò un esame post-mortem, trovando nel suo stomaco un pezzo di piombo del peso di circa due etti. Spry scrisse alla Royal Society un resoconto sul caso, ma i membri si dimostrarono scettici sulla veridicità della storia. Il medico, per salvaguardare la propria reputazione, avrebbe in seguito effettuato esperimenti facendo ingerire piombo fuso a cani e galline.[8]

Il terzo faro di Smeaton

La scogliera aveva già dimostrato di non poter restare a lungo senza una luce e Trinity House sopperì temporaneamente con una una nave faro. Tale Mr Robert Weston, che con due soci aveva rilevato la concessione dopo la morte del Capitano Lovet, si rivolse a George Parker, Conte di Macclesfield e presidente della Royal Society di Londra, perché gli indicasse una persona in grado di progettare un nuovo faro e dirigerne la costruzione.[18] Questa persona fu John Smeaton (1724 – 1792), membro della Royal Society, il primo a definirsi “ingegnere civile” e considerato il “padre” di tale disciplina.[19]

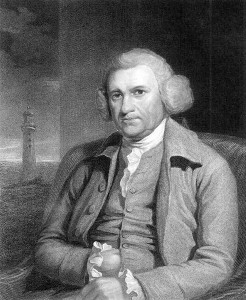

9 – John Smeaton, ritratto con il faro di Eddystone.

La scelta non fu casuale: Smeaton era davvero un grande ingegnere, progettista di numerose importanti opere come ponti, canali navigabili e porti. Non solo: fu scopritore della calce idraulica, che segnò il passaggio dal calcestruzzo romano a quello moderno, e fondatore nel 1771 della “Smeatonian Society of Civil Engineers”, la prima società al mondo di ingegneria civile. Rispetto ai precedenti costuttori, ebbe un approccio più scientifico al problema di Eddystone: innanzitutto studiò i progetti di Winstanley e di Rudyard, individuandone i punti deboli ma riconoscendone anche i meriti. Per questo incontrò a Plymouth colui che gli fu indicato come il maggior conoscitore del faro di Rudyard, ovvero il carpentiere navale Jossia Jessop che ne era stato il responsabile della manutenzione fino al fatidico incendio. Smeaton vi trovò una persona di «grande modestia, integrità ed ingenuità nei problemi meccanici»: [18] fu l’inizio di una lunga collaborazione, che avrebbe visto Jossia nominato sovrintendente ai lavori del faro. In seguito suo figlio William Jessop (1745 – 1814) sarebbe diventato apprendista del grande Smeaton, e quindi a sua volta un noto ingegnere progettista di numerosi canali navigabili ed alcune delle prime ferrovie agli inizi del XIX secolo: ma questa è un’altra storia.

Smeaton si convinse che entrambi i fari precedenti erano troppo leggeri e che la qualità essenziale che avrebbe permesso ad un faro di non essere spazzato via dal mare era il peso: per questo decise che il nuovo edificio sarebbe stato interamente in massiccia pietra. Jessop era invece convinto che un nuovo faro avrebbe dovuto essere ancora in legno, semplicemente perché lo erano i due precedenti. Fu perciò molto sorpreso nel vedere i disegni di Smeaton di un faro in pietra, ma ben presto ne riconobbe la potenziale superiorità in termini di resistenza alle onde.[18]

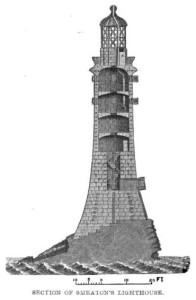

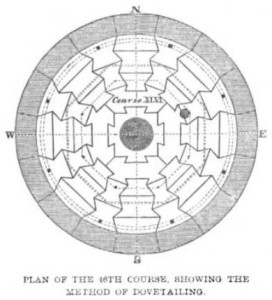

- 10 – Sezione

- 12 – Schema degli incastri

Il faro di Smeaton: sezione (10) e schema degli incastri (11).

Deciso a costruire un edificio di ineguagliata solidità, Smeaton si ispirò al tronco della quercia per progettare una torre circolare, come quella di Rudyard, ma con una base più ampia; i blocchi che ne avrebbero costituito il fusto, di granito cornico all’esterno e di pietra di Portland all’interno,[20] sarebbero stati sagomati a coda di rondine in modo da incastrarsi tra loro a formare una massa compatta.

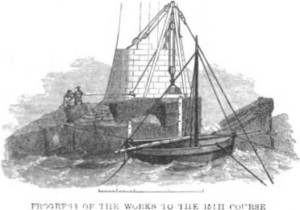

12 – costruzione del faro di Smeaton.

Smeaton comprese inoltre che i precedenti costruttori avevano sprecato molto tempo prezioso per recarsi al cantiere e tornare a terra alla fine della giornata. Tuttavia sullo scoglio non era possibile pernottare, pertanto pensò di ormeggiare la nave Neptune[18] come base di appoggio ad un quarto di miglio di distanza da esso, in grado di ospitare uomini (quasi tutti minatori della Cornovaglia) e materiali. Il corpo di fabbrica fu assemblato sulla terraferma per verificare gli incastri, quindi smontato, trasportato pezzo per pezzo e ricostruito sul posto. Le pietre furono incastrate, le fessure cementate con la calce idraulica inventata dallo stesso Smeaton e qui utilizzata per la prima volta, infine la torre fu ulteriormente fasciata orizzontalmente con grosse catene continue annegate in appositi solchi, ricavati sulla superficie esterna e quindi sigillati con il piombo: quest’ultima tecnica era già stata utilizzata da Sir Christopher Wren per la cupola della cattedrale di San Paolo a Londra alla fine del XVI secolo, di cui Smeaton aveva avuto occasione di leggere.[20]

13 – il faro di Smeaton in un dipinto dell’artista danese Anton Melbye, 1846.

I lavori erano iniziati nel giugno del 1757[17] ed il 16 ottobre del 1759 la rassicurante luce del faro, generata da 24 candele, tornò a brillare ad Eddystone. La nuova torre, alta settanta piedi (25 metri, esclusa la lanterna), era così massiccia che resistette per oltre un secolo all’attacco di onde tanto alte da oscurarne la luce. Nel 1807 la concessione giunse alla scadenza ed il faro tornò alla gestione di Trinity House, che tre anni più tardi sostituì le candele con lampade ad olio dotate di riflettore. [20] Nel 1845 furono invece installate le lenti a sezioni concentriche, inventate nel 1827 dal fisico Augustin-Jean Fresnel, oggi comunemente utilizzate nei fari: le cosiddette “lenti Fresnel”.

Il ritorno a terra

14 – La torre di Smeaton a Plymouth: non è un faro attivo (foto: S.Tarleton, 1999).

15 – “torre di Smeaton”: la foto del 1967 mostra una differente colorazione (foto C. Matthews).

Nonostante gli auspici del progettista, anche questo faro aveva un punto debole: lo scoglio. Il mare ne reclamava la proprietà ma non essendo riuscito ad abbattere un edificio tanto solido scelse un’altra strada, iniziando ad erodere pazientemente la roccia sottostante. Nel 1870, complice l’enorme peso dell’edificio, lo gneiss iniziò a cedere ed una grossa crepa fece la sua comparsa: anche il faro di Smeaton, dopo oltre un secolo di onorato servizio, non era più sicuro. Prima o poi sarebbe crollato, se non fosse stato smontato pietra per pietra e trasportato a terra, dove fu ricostruito sulla collina di Plymouth Hoe (ove attualmente si trova l’omonimo parco municipale) grazie al generoso contributo dei cittadini che si fecero carico dei relativi costi. La “torre di Smeaton” è alta 22 metri ovvero circa 2/3 dell’altezza originale[21] in quanto la porzione alla base è rimasta sulla scogliera dove si trova ancor oggi, accanto al faro attuale (foto 17).

Il quarto faro di Douglass

La pericolosa scogliera aveva bisogno di un nuovo faro. Nel 1877 Trinity House ne affidò la costruzione al proprio ingegnere capo sir James Douglass (1826 – 1898), cavaliere e membro della Royal Society, già progettista dei fari di Hartland Point e di Longships. Lo scoglio su cui erano stati eretti i tre fari precedenti era compromesso e non più utilizzabile, così Douglass utilizzò una nuova tecnica: realizzò una fondazione a cassone sommerso che poggiava direttamente sul fondale, appena a sud-est del ceppo residuo del faro di Smeaton. Al di sopra di esso fu eretta la nuova torre a “tronco di quercia” alta complessivamente 49 metri, per la quale furono utilizzati blocchi di granito più grandi di quelli usati da Smeaton, provenienti dalle storiche cave De Lank vicino a St. Breward (Cornovaglia),[22] con incastri a coda di rondine sia tra le pietre di una stessa fila, sia sopra e sotto tra le varie ricorse. L’ultima pietra fu simbolicamente posata dal Duca di Edimburgo, Alfredo di Sassonia-Coburgo-Gotha, e nel 1882 il faro fu completato.

17 – Faro di Eddystone nel 2005: sopra la lanterna è stata realizzata una piattaforma per l’atterraggio degli elicotteri. Sulla destra il basamento del precedente faro di Smeaton.

La storia del faro di Eddystone sembra ricordare la “fiaba dei tre porcellini”.[23] I costruttori furono però quattro: il primo costruì un faro leggero e fragile e la tempesta lo spazzò via. Il secondo costruì un faro più robusto, ma di legno, ed il fuoco lo distrusse. Il terzo costruì un faro di solida pietra, ma il mare scavò sotto di esso per farlo crollare. Il quarto costruì un edificio talmente solido che le onde non riuscirono neppure ad intaccarlo, ed il mare dovette imparare a conviverci. Tanto che ancora oggi si trova lì, intatto e funzionante, a fendere con il suo rassicurante fascio di luce il buio profondo dell’oceano.

18 – Confronto tra i quattro fari di Eddystone, da “Encyclopædia Britannica” (11ª edizione) volume XVI

Il faro oggi

Con i suoi 49 metri, condivide con il faro di Bishop Rock il primato del faro più alto tra quelli di Trinity House.[24] L’elevazione, ovvero l’altezza del piano focale è di 41 metri e la “portata”, ovvero la distanza entro la quale potenzialmente può essere visto, è di 17 miglia nautiche.[8] Tra i fari di Trinity House, quello di Eddystone fu anche il primo ad essere automatizzato: nel 1982, esattamente nell’anno del suo centesimo anniversario, fu installata una piattaforma per l’atterraggio degli elicotteri sopra la lanterna, ed il 18 maggio iniziò a funzionare in modalità automatica telecontrollato dal centro operativo di Trinity House ad Harwich (Essex). L’attuale segnale, generato da una lampada da 70 w attraverso lenti Fresnel di 4° ordine con lunghezza focale di 250 mm, ha una intensità di 26.200 candele.[8] Ogni faro ha una sequenza tipica di lampi detta “caratteristica”, che in questo caso è di due lampi brevi che si ripetono in un periodo di 10 secondi. Il faro di Eddystone dispone anche di un “corno da nebbia”, ovvero un segnale acustico che ne segnala la presenza in caso di visibilità ridotta: anch’esso ha una propria caratteristica che è di un suono ogni 30 secondi.[8] ∎

Musica

Il faro di Eddystone è il soggetto di una canzone popolare inglese intitolata The keeper of the Eddystone Light, reinterpretata da numerosi gruppi folk odierni, che recita: «Oh, me father was the keeper of the Eddystone light / And he slept with a mermaid one fine night / From this union there came three / A porpoise[25] and a porgy[26] and the other was me / Yo ho ho / The wind blows free / Oh for the life on the rolling sea …

Eddystone Light – Howling Wind (dall’album Salty Dogs

, 2009)

Eddystone nella toponomastica

Al Faro di Eddystone devono il nome luoghi anche molto distanti dal canale della Manica, ove si trova. L’isoletta di Larapuna (così la chiamavano i nativi) è uno scoglio roccioso che emerge dall’oceano per 30 metri, 27 chilometri al largo di South East Cape in Tasmania (Australia). Il capitano James Cook vi trovò una certa somiglianza con il faro del Devon, e la ribattezzò Eddystone Rock nel 1777. (43° 51′ 18″ S, 147° 0′ 0″ E)

19 – New Eddystone Rock, nel canale di Behem (Alaska)

Quando l’esploratore George Vancouver, ufficiale della Royal Navy, nel 1793 si trovò ad esplorare l’arcipelago di Alexander, una selva di oltre mille e cento isolette al largo della costa sud-occidentale dell’attuale Alaska, si imbatté in un imponente faraglione alto ben 293 piedi (89 m) nel bel mezzo del canale di Behem: sembrava una torre in mezzo al mare e gli ricordò il faro inglese di Eddystone. Così, Vancouver battezzò il faraglione New Eddystone Rock: oggi la formazione basaltica si chiama ancora così ed è simbolo del parco nazionale di Misty Fjords. (55° 30′ 13″ N, 130° 56′ 9″ W)

Nel XIX secolo tale William Simpson, americano, mentre si trovava Inghilterra ebbe modo di visitare il faro di Eddystone. Ne fu così impressionato, che quando tornò in Pennsylvania e fondò nell’ottobre del 1873 uno stabilimento tipografico nei pressi di Ridley insieme ai figli, lo chiamò “Eddystone Print Works”. Intorno ad esso si sviluppò un’insediamento[27] che prese il nome di Eddystone. La cittadina, sulla sponda occidentale del fiume Delaware, divenne un borough (termine che in Pennsilvanya indica il comune amministrativo) staccandosi da Ridley il 7 dicembre 1888[28] ed ancor oggi è intitolata ad un faro in Cornovaglia, cinquemila chilometri di distanza. E non c’è nemmeno il mare. (39° 51′ 34″ N, 75° 20′ 27″ W)

Note

- [1]«Nantucket! Prendete la carta geografica e cercatela. Osservate come se ne sta in un vero e proprio angolino del mondo: lì, lontana dalla costa, più solitaria del faro di Eddystone.» Capitolo XIV, “Nantucket”.↩

- [2]“eddy.” Wiktionary, the free dictionary. Web. 28 Dic. 2012.↩

- [3]Anonimo, 1876. Pagine 20-26, (bibliografia)↩

- [4]Bryan, Michael. Bryan’s Dictionary of Painters and Engravers

. Volume 5. S-Z. London: G.Bell and Sons, Ltd. 1921.

↩

- [5]Highfill, Philip H. Jr., Kalman A. Burnim, Edward A. Langhans. A Bioop. cit.aphical Dictionary of Actors, Actresses, Musicians, Dancers, Managers & Other Stage Personnel in London, 1660-1800: Tibbett to M. West: 015

. Chicago: SIU Press, 1993. Volume 16, pag. 183.

↩

- [6]Smiles, 1861. Pag. 17-20 (op. cit.)↩

- [7]Il termine gneiss (dal tedesco Gnais) nacque alla fine del ‘700 per indicare una roccia che aveva dei minerali orientati lungo piani e che conteneva abbondanti feldspati, in seguito il termine è stato utilizzato con significato strutturale. È una delle più comuni rocce metamorfiche scistose costituenti la crosta continentale.↩

- [8]Trinity House, sito ufficiale↩

- [9]La IV Convenzione di Ginevra del 1949 avrebbe espressamente vietato la presa di ostaggi civili nell’ambito di conflitti armati.↩

- [10]A. Mariotti, (op. cit.) ↩

- [11]Del calendario giuliano, ovvero il 24 novembre secondo l’attuale calendario gregoriano. In Inghilterra il calendario gregoriano o “nuovo stile” fu adottato solo tra il 1750 ed il 1752↩

- [16]Wightwick, George 1836 (op. cit.) ↩

- [13]Del calendario giuliano, ovvero il 7 dicembre del calendario gregoriano↩

- [14]“The Great Storm of 1703.” Wiseweather forecasts. Web. 3 gen. 2013.↩

- [15]Little, Benerson. The Sea Rover’s Practice: Pirate Tactics And Techniques, 1630-1730

. 1959.↩

- [16]Smiles,1861. Pag. 20-25 (op. cit.)↩

- [17]Anonimo, 1876. Pagine 26-42, (op. cit.)↩

- [18]Smiles,1861. Pag. 26-48 (op. cit.)↩

- [19]“John Smeaton the father of civil engineering.” Legends. 13 Nov. 2008. Web. 6 Gen. 2013.↩

- [20]“Eddystone Lighthouse, Smeaton Tower (relocated).” Engineering Timelines. Web. 7 gen. 2013.↩

- [21]Rowlett (op. cit.)↩

- [22]Stainer, Peter. “The De Lank Granite Quarry.” Mining History: the bulletin of Peak District Mines Historical Society, Vol.13 n°2, Winter 1996: pag. 42-46. Web. 1-2-2014.↩

- [23]ing. arch. Marco Rustioni↩

- [24]“Frequently Asked Questions.” Trinity House. Web. 10 Feb. 2013.↩

- [25]Porpoise: una focena.↩

- [26]Porge (porgy): uno sparide (pesce).↩

- [27]Wiley, pag. 80 (op. cit.)↩

- [28]Wiley, pag. 123 (op. cit.)↩

Bibliografia e fonti

- Smiles, Samuel. “III – The Eddystone Rock.” Lives of the Engineers: With an Account of Their Principal Works; Comprising Also a History of Inland Communication in Britain: volume 2

London: John Murray, 1861. pag. 17-20. - Anonimo. The story of John Smeaton and the Eddystone Lighthouse

. London: T. Nelson and sons, 1876.

- Wightwick, George. “The Eddystone Lighthouse.” in Nettleton’s Guide to Plymouth, Stonehouse, Devonport, and to the Neighbouring Country

. Plymouth: Edward Nettleton, 1836. pag. 105.

- Annamaria “Lilla” Mariotti, Fari

, Vercelli, Edizioni White Star, 2005, pp. 28-31. ISBN 88-540-0342-5

- “Eddystone Lighthouse.” Trinity House. Web. 07 gen. 2013.

- Rowlett, Russ. “Lighthouses of Southwest England (Devon and Cornwall).” The Lighthouse Directory. University of North Carolina at Chapel Hill, 9 luglio 2012. Web. 8-01-2013.

Toponomastica

- Brothers, Nigel; David Pemberton, Helen Pryor, Vanessa Halley (2001). “Tasmania’s Offshore Islands: seabirds and other natural features”. Tasmanian Museum and Art Gallery Hobart, Tasmania: 2001. ISBN 0-7246-4816-X. pp. 510-511

- Orth, Donald J. “Dictionary of Alaska Place Names” Geological Survey Professional Paper vol. 567. Washington: U.S. Government Printing Office, 1967. Pag. 684.

- Wiley, Samuel T. “Biographical and Historical Cyclopedia of Delaware County, Pennsylvania“, Gresham Publishing Company. New York: 1894. pag. 80

Immagini

1: foto © Andy Talbot [CC-BY-SA-2.0] via geograph.org.uk.

2-7-10-11-12-15-16: da “Live of the engineer: with an account of their principal works, volume 2” – Smiles, 1861.

3-6-8-9-11-13: da Commons [PD]

4: da “The story of John Smeaton and the Eddystone Lighthouse, 1876

14: foto © Sheila Tarleton [CC-BY-SA-2.0] da geograph.org.uk.

15: foto © Christine Matthews [CC-BY-SA-2.0] da geograph.org.uk

16: Library Of Congress [PD]

17: Pline, 2005 [PD] Commons

18: da Encyclopædia Britannica (11ª edizione), volume XVI (Project Gutenberg)

19: Jerzystrzelecki, 1998 [CC-BY-3.0] Commons

1 – Il faro di Portland Bill (foto J.Campion)

Il promontorio di Portland Bill costituisce l’estremo meridionale dell’Isola di Portland, nella contea del Dorset, in Inghilterra. Le acque circostanti furono teatro di molti naufragi [1] tra le navi dirette a Portland. Per questo motivo il promontorio vide susseguirsi ben sei fari, l’ultimo dei quali è l’attuale faro attivo, in servizio dal 1906, noto come “Faro di Portland Bill”. Amministrato da Trinity House (l’autorità britannica per i fari di Inghilterra, Galles ed altre acque territoriali), costituisce un’importante guida per le imbarcazioni dirette a Weymouth e Portland attraverso queste acque pericolose, ma è anche un punto di riferimento per le navi che percorrono il canale della Manica. Sull’isola, oltre al faro attivo, sono presenti numerosi altri segnalamenti marittimi ottici: i due fari dismessi e un obelisco (dromo) che con i tre fanali sulla diga foranea del porto ne fanno un luogo particolarmente denso di ausili alla navigazione.

Passaggio a Sud–Est

Perché era così pericoloso arrivare a Portland? Lungo la costa orientale del promontorio si trova una vasta piattaforma rocciosa, detta Portland Ledge, formata dal prolungamento sotto il livello del mare del Portland Stone, lo strato roccioso che costituisce la parte più superficiale dell’isola.[2][3] Circa tre miglia a sud-est dalla costa si trova un pericoloso banco di sabbia, detto “the Shambles”:[1] tra questo e la piattaforma di Portland Ledge c’è un corridoio profondo tra venti e i quaranta metri, noto in ambiente geologico come “Shamble Syncline” (sinclinale[4] di Shamble): quello era l’unico passaggio che le navi potevano percorrere per arrivare a Portland. Il tutto era reso ancora più difficile dalle acque, quasi permanentemente turbolente a causa della corrente tidale (nota tra i marinai come “the race”.)[1] In queste condizioni, era sufficiente un mare appena più agitato per essere sbattuti contro i numerosi scogli e secche in agguato intorno al passaggio; in assenza di un faro l’accesso a Portland diventava pressoché impossibile.

Storia

Già nel 1669 tale Sir John Clayton ricevette l’incarico di costruire un faro a Portland Bill, ma il progetto fallì. Agli inizi del XVIII secolo, il Capitano William Holman, sostenuto da alcuni armatori e dalla “Corporazione di Weymouth”, sottoscrisse una petizione a Trinity House chiedendo che fosse eretto un faro. Trinity House respinse inizialmente la richiesta, adducendo a motivazione la mancanza di effettiva utilità ed i costi di manutenzione troppo onerosi per le possibilità economice degli armatori locali. La popolazione di Weymouth portò però avanti la propria causa e finalmente il 26 maggio 1716 il Sovrano Giorgio I di Gran Bretagna concesse la licenza per la costruzione del faro alla Corporazione di Trinity House, la quale appaltò ad un consorzio privato la costruzione della torre e la gestione del segnale.

I primi due fari: 1716

Il consorzio costruì nello stesso anno una coppia di fari in pietra, uno sulla costa orientale e l’altro sulla scogliera occidentale del promontorio, noti rispettivamente come “Low Light” (“luce bassa”) e “High Light” (“luce alta”) a causa della differente elevazione del piano focale sul livello del mare. Sembra però che la gestione dei segnali lasciasse molto a desiderare: la manutenzione era carente, spesso le luci venivano accese in ritardo o a volte non venivano accese del tutto. Una relazione del 1752, redatta da due ispettori della Trinity House a seguito di un sopralluogodi verifica dal mare, riporta che «era già notte da due ore prima che una qualsiasi luce apparisse in uno dei due fari».[1] Nonostante queste inadempienze il consorzio continuò ad amministrare i fari per tutti i 61 anni della concessione alla scadenza della quale, nel 1777, i fari tornarono all’amministrazione diretta di Trinity House. Nell’agosto 1788 la sorgente luminosa sul faro alto fu sostituita con 14 lampade “Argand” disposte su due file, alimentate a petrolio e dotate di specchio riflettente. Quello di Portland fu il primo faro in Inghilterra ad utilizzare questo tipo di lampada, recente invenzione del chimico svizzero François Ami Argand, che produceva una luce bianca più intensa e stabile rispetto alle lampade utilizzate in precedenza.[5]

Il terzo faro: 1789

Nel 1789 Trinity House incaricò tale William Johns, costruttore edile di Weymouth, di demolire la torre orientale (la “Low Light”) e costruire un nuovo faro per la cifra di 2000 sterline. Venne scelta una posizione in cui il nuovo faro, visibile tanto di notte quanto di giorno, avrebbe potuto costituire un riferimento sia per le navi dirette a Portland, che necessitavano un percorso libero dalle sabbie di Shambles e dalle turbolente acque di Portland Bill, sia per quelle che transitavano per il canale della Manica. Una targa in marmo con la scritta «Anno 1789.» sulla porta di ingresso ricordava l’anno di costruzione. Il segnale luminoso era generato da 6 lampade “Argand” su cui vennero testate le lenti di Thomas Rogers per aumentare l’intensità del fascio di luce.[1] Nel 1798 furono installati presso il faro due cannoni, in conseguenza della minaccia napoleonica di invasione.

2 – L’obelisco di Trinity House

(foto J. Champion)

L’obelisco

Nel 1844 Trinity House fece erigere, come ulteriore ausilio alla navigazione, un “dromo”: un obelisco di pietra bianca alto 7 metri, la cui funzione era di segnalare alle imbarcazioni il pericolo consistente in una striscia di rocce basse che si estende in mare per trenta metri verso sud. Questo tipo di manufatti sono detti segnalamenti diurni: sono visibili infatti solo durante il giorno in quanto non emettono luce, ma costituiscono anch’essi un riferimento per la navigazione a vista. Nel 2002 la popolazione si oppose fermamente alla rimozione proposta da Trinity House e l’obelisco sopravvisse fino ad oggi, restando però minacciato dall’erosione della scogliera. (Coordinate: 50.513278°N 2.456674°O)

I due fari del 1869

Nel 1869 furono ultimati due nuovi fari in sostituzione di quelli precedenti. Entrambi i fari sono ancora esistenti e pressoché inalterati, sebbene decommissionati nel 1906. Sono noti come “High Light” o “Higher Lighthouse” (“luce alta” o “faro alto”, in inglese) e “Low Light” o “Lower Lighthouse” (“luce bassa” o “faro basso”, sempre in inglese), in riferimento alla differente elevazione del piano focale sul livello del mare.

“Old Lower Lighthouse”

3 – Il “faro basso” o Low Light

(foto: E.Birchall)

Costruito nel 1869, venne decommissionato nel 1906 quando entrò in servizio il faro attuale. La lanterna originale venne rimossa, e per un certo periodo la casa del guardiano ospitò una tearoom. Nel 1961 la struttura venne riaperta come osservatorio per l’avifauna e l’ambiente. Venne installata una nuova “lanterna”, più bassa dell’originale, con la funzione di punto di osservazione per gli uccelli, che nel periodo delle migrazioni tendono a concentrarsi sul promontorio di Portland Bill. Il “vecchio faro basso” si trova circa 0,8 km a nord-est dell’attuale faro. È una torre in pietra a base rotonda dipinta di bianco, alta circa 25 metri, detto “luce bassa” perché dei due era quello che aveva una elevazione (altezza del segnale sul livello del mare) inferiore. La lanterna è dotata di “galleria”, ovvero una balconata percorribile per la pulizia dei vetri; adiacenti al faro ci sono due fabbricati accessori mentre l’abitazione del guardiano, una costruzione a due piani, è staccata. Attualmente ospita l’osservatorio per l’avifauna gestito da Portland Bird Observatory and Field Centre. È possibile soggiornare nel faro e nella ex-casa del guardiano. (Coordinate: 50.519628°N 2.451099°O)

“Old Higher Lighthouse”

Costruito nel 1869, venne decommissionato nel 1906 alla messa in servizio del faro attuale e venduto ad un privato per 400 sterline. Nel 1923 fu acquistato dalla dottoressa Marie Carmichael Stopes,[6] famosa per i suoi studi sul controllo delle nascite, alla quale restò fino al 1958. Dopo un periodo di abbandono e decadenza durato 15 anni, nel 1981 il faro fu acquistato dall’attuale proprietà che ha avviato lavori di restauro. Il “vecchio faro alto” è una torre in pietra a base rotonda dipinta di bianco, più tozza della prima, alta circa 12 metri e situata circa un chilometro a nord dell’attuale faro di Portland Bill. La lanterna è dotata di “galleria”, ovvero una balconata percorribile per la pulizia dei vetri; adiacenti alla torre ci sono due case ad un piano per i guardiani. È detto “high light” poiché, a dispetto dell’effettiva altezza della torre, essendo situato su una scogliera la sua elevazione sul livello del mare era maggiore rispetto all’altro faro. La lanterna originale è stata sostituita ed ora ospita un punto di osservazione. Attualmente è possibile soggiornare presso il faro, che è gestito da Branscombe Lodge Cottage. (Coordinate: 50.522251°N 2.456512°O)

Il faro attuale

Agli inizi del XX secolo Trinity House annunciò l’intenzione di sostituire i due fari in uso. Fu realizzato un nuovo faro che entrò in servizio nel 1906, mentre i precedenti fari cessarono l’attività. Il faro fu presidiato fino al 1996, anno in cui fu automatizzato. (Coordinate: 50°30′49″N 2°27′18″O)

4 – Il faro di Portland Bill (foto: E. Birchall)

Struttura

La torre del nuovo faro, in arenaria bianca a base circolare, è alta 41 metri e dipinta di bianco con una banda orizzontale rossa. All’interno una scala con 153 gradini porta alla sommità ove si trova la lanterna. Quest’ultima è metallica, protetta da una grata in ferro a maglie romboidali e schermata da una lamiera in direzione dell’entroterra. Intorno alla lanterna si trova un balcone, o “galleria”, da cui parte una ulteriore scala pioli che porta in cima alla cupola di copertura. Ai piedi della torre due edifici dipinti di bianco ospitavano gli alloggi dei guardiani ed il magazzino del combustibile e delle attrezzature[7] La luce è generata da una lampada elettrica da 1000 watt, l’ottica è composta da lenti catadiottriche fisse di 1º ordine; l’intensità del fascio luminoso è di 635.000 cd.[1] Il piano focale si trova 43 metri sul livello del mare ed il segnale luminoso ha una portata di 25 miglia nautiche. Il faro è interamente automatizzato e controllato a distanza dal centro di controllo di Trinity House ad Harwich.

Caratteristica

Il faro di Portland Bill ha una peculiarità assai inusuale: la caratteristica luminosa del segnale, caso se non unico molto raro, è variabile a seconda del punto di osservazione. Infatti un particolare sistema ottico fa sì che il segnale cambi gradualmente da una singolo lampo ad una sequenza di quattro lampi tra il rilevamento 221° e 224°, e passi di nuovo da quattro lampi ad un lampo singolo tra il rilevamento 117° e 141°.[1] Il periodo, ovvero il tempo dopo il quale si ripete la sequenza, è sempre di 20 secondi. Il segnale da nebbia, quando attivo, emette un suono di 3,5 secondi ogni 30 secondi.

5-6 – Interni del faro. A sinistra, la scala interna; a destra, l’ottica (foto: C. Downer / Commons).

I Fanali del porto

Come molti altri porti, anche quello di Portland è protetto da dighe foranee, ovvero un complesso di sbarramenti noto come “Portland breakwater”, costruiti per smorzare il moto ondoso. Su di essa sono installati tre fanali che guidano le imbarcazioni all’imboccatura del porto, gestiti direttamente dall’Autorità Portuale di Portland (Portland Harbour Authority). Si tratta di due fanali a luce rossa e verde, più un terzo fanale sul segmento di nord–ovest della barriera.

Sbarramento di nord–ovest

Installato nel 1905 all’estremità meridionale dello sbarramento, in sostituzione di un precedente faro in pietra costruito nel 1851 e demolito quando la diga foranea venne estesa [8]. Si tratta di un piccolo faro metallico prefabbricato alto circa 22 metri, costituito da una colonna centrale circondata da una struttura reticolare a base ottagonale, sormontata da una lanterna metallica dotata di “galleria” percorribile. È l’unico esemplare sopravvissuto in Inghilterra di questo tipo di fari prefabbricati, un tempo abbastanza comune.[9] Trovandosi su una barriera non collegata con la terraferma, è accessibile solo via mare. (Coordinate: 50.585872°N 2.417622°O)

Fanali rosso e verde

Collocati rispettivamente all’estremità settentrionale dello sbarramento di sud–ovest (Coordinate: 50.594201°N 2.431269°O) ed all’estremità meridionale dello sbarramento nord (Coordinate: 50.596286°N 2.432442°O) del porto, si tratta di due piccole torri in cemento a pianta quadrata alte 8 metri sormontate da una struttura metallica, con un’altezza focale di 11 metri. Entrambi hanno luce rispettivamente (rossa e verde) intermittente con un’eclissi ogni 15 secondi. Sono gestititi da Portland Harbour Authority, l’Autorità portuale di Portland e censiti nell’elenco fari dell’Admiralty ai n° A0320 (fanale rosso) e n° A0322 (fanale verde).[10] ∎

Note

- [1]“Portland Bill Lighthouse.” Trinity House. Web. 21-08-2012. ↩

- [2]West, Ian. “The Isle of Portland, Dorset – An introduction to geology” Jurassic Coast, Dorset and East Devon World Heritage Site. Southampton University, n.d. Web. 22-08-2012↩

- [3]West, Ian. “Portland Bill – Geological Field Guide.” Jurassic Coast, Dorset and East Devon World Heritage Site. University of Southampton, n.d. Web. 22-08-2012↩

- [4]La sinclinale in geologia è una piega formata dalla curvatura di strati rocciosi.↩

- [5]“L’ILLUMINAZIONE ATTRAVERSO I TEMPI: DALLE ORIGINI ALL’UTILIZZO OTTOCENTESCO DEL GAS (PDF).” Storia dell’illuminazione. Fondazione Neri – Museo italiano della ghisa, Web. 21-08-2012.↩

- [6]“History of the Old Higher Lighthouse – Old Higher Lighthouse, Portland Bill, Dorset.” Old Higher Lighthouse. Branscombe Lodge Cottage, Old Higher Lighthouse, Portland Bill, Dorset, n.d. Web. 21-08-2012.↩

- [7]A.Mariotti in Fari, pagina 43. V. bibliografia.↩

- [8]Millichamp, Mike. “Lighthouse Guide” Mycetes – Lighthouse Compendium. N.p., n.d. Web. 22-08-2012.↩

- [9]Rowlett, Russ. “Lighthouses of Southern England.” The Lighthouse Directory. The University of North Carolina at Chapel Hill, 9 -08-2004. Web. 22-08-2012.↩

- [10]Admiralty List of Lights & Fog Signals (A.L.L.), British Admiralty. Volume A↩

Bibliografia e fonti

- Annamaria Lilla Mariotti, Portland Bill in FARI

, Vercelli, Edizioni White Star, 2005, Pagine 38-43. ISBN 88-540-0342-5

- Rowlett, Russ. “Lighthouses of Southern England.” The Lighthouse Directory. The University of North Carolina at Chapel Hill, 9 -08-2004. Web. 22-08-2012.

- Trethewey, Ken. “Portland Bill, Portland High, Portland Low and Portland Breakwater.” The Lighthouse Directory. The University of North Carolina at Chapel Hill, 12-08-2005. Web. 22-08-2012.

Immagini:

Foto 1-2: JimChampion [CC-BY-SA-3.0 / GFDL], Commons.

Foto 3-4: Eugene Birchall [CC-BY-SA-2.0], Commons.

Foto 5-6 [CC-BY-SA-2.0], Commons.