Prendo un profondo respiro, pregando le gambe di non cedere sotto i fremiti violenti dell’emozione, mentre scendo i gradini. Sollevo un lembo della lunga gonna dell’elegante abito blu, onde evitare di inciampare. Siamo vicini, ora. Mi sovrasta con la sua figura esile, così reale e fisica. Credevo avrei visto un fantasma, ma se allungo la mano posso toccarlo e sentire carne e non ombra. Intorno, solo il silenzio. In una dimensione che non appartiene a nessuno se non a noi. «Eccovi qui, dunque. Infine, ci incontriamo» la voce è marcata, come i lineamenti del viso. Vorrei chiedere tante cose. Come sia possibile, a quale antica divinità l’editore di Lapůta, Silvio, si sia votato per permettere questo incontro (Chtulu, ovviamente: n.d. Silvio). Ma non ha senso farsi delle domande. Non ora. Non con lui qui.

«Molto.»

«Avevo sedici anni quando vidi il Lohengrin per la prima volta, proprio in questo teatro.»

«Fu bello?»

«Bellissimo!» esclama senza riuscire a contenersi «Me ne innamorai nel momento stesso in cui il primo archetto sfiorò le note del maestoso violino. Dio parlava attraverso Wagner. Parlava a me, per me» arriviamo alla porta mentre lo ascolto rapita.

Ci guardiamo, prima di uscire. Ha gli occhi che brillano della stessa intensità del cielo di notte, tempestato di stelle. Occhi blu, che celano l’infinito della sua anima, come la volta cela l’universo. Varco il portale, pronta a chiedere ancora ma le parole e i pensieri si spengono come fiamma nella tempesta. Muoiono, strozzati dall’improvvisa e prepotente emozione. Non c’è la piazza, le strade, le macchine. Non ci sono viandanti che passeggiano nella fredda sera invernale. Ci sono alberi e statue quali silenziosi testimoni della nostra presenza. Rischiarati dalla pallida luce della luna abbiamo superato il confine definitivo della realtà.

Schloss Linderhof a Ettal, Baviera (foto D. Baschiera/Unsplash).

«Lindherof» sussurro, mentre i respiri accelerano e il cuore si lascia andare a veementi battiti. Formicolii corrono lungo la pelle. Piccole scariche elettriche che si dipanano come rami su tutto il corpo.

«Non vi era luogo migliore, per cominciare questa notte»

Mi guardo intorno, estasiata, mentre lui scende le scale e si avvicina alla grande fontana, regina del piazzale antistante il castello. Lo seguo.

«Venivo in queste zone a caccia con mio padre. Non che mi piacesse cacciare, ma era una valida scusa per passare del tempo con lui. Mi sono spesso chiesto cosa avrebbe pensato, nel vedere questo castello»

«Forse gli sarebbe piaciuto»

«No», scuote il capo con forza «Mi avrebbe rimproverato. Come tutti gli altri. Sarebbe stato solo uno spreco di denaro e di energie, per un vezzo evitabile. Nessuno vedeva quello che vedevo io in questi luoghi»

«Nessuno tranne Wagner…»

«Lui capiva quello che intendevo quando parlavo di cavalieri e mondi ideali, romantici, lontani da quella realtà che mi trovato costretto a vivere ogni giorno. Imprigionato in un mondo che non era mio e dal quale potevo evadere solo attraverso la sua musica» la voce sembra crinarsi, in preda a quella malinconia che gli vela lo sguardo. «E i maligni riuscirono a speculare e a lordare il nostro rapporto con pettegolezzi di bassa lega e supposizioni. Magari era vero, alla fine, che lui mi era vicino solo per ripagare i debiti e avere soldi e protezione…»

Si volta, abbozzando un sorriso che addolcisce per un breve istanti i tratti algidi del viso. Mi siedo sul bordo della fontana, lasciando ondeggiare le dita sull’acqua increspata dal lieve vento. Guardo il mio riflesso, con la grande luna dietro che rischiara di irreale candore la mia figura. Un getto altissimo si solleva dalla statua della dorata donna distesa, al centro esatto. Mi alzo di scatto, fissando lo sguardo sulle gocce simili ad avorio purissimo che spumano verso il cielo. È meraviglioso.

Ludwig II di Baviera, c.a 1874.

«Tremate, avete freddo?» chiede, mentre stringo le braccia sul cardigan nero che copre le spalle altrimenti lasciate nude dall’abito.

«No» indietreggio, senza smettere di guardare la fontana.

«È paura?»

«Emozione»

«Avevo la vostra stessa espressione, quando andai al teatro quella lontana sera di febbraio.»

Sorrido.

«Perché proprio lui, tra tutti gli eroi?»

Ci pensa un po’, sospira.

«Non appartiene a quel mondo. Prova a farne parte solo per amore della sua Elsa, ma la sua anima è troppo profonda e pura per la realtà. E infatti deve fare i conti con la sua grandezza ed incapacità di vivere tra mortali che non meritano tale onore.»

«Come te.»

«Mi chiamavano il re delle favole, ma la mia vita fu tutto meno che una bella storia. Ho vissuto di illusioni, sperando in cuor mio di essere come lui, come il cavaliere del cigno. Non so se ci sono riuscito davvero.»

«Se l’illusione vi ha fatto star bene, non ha senso disilludersi ora.»

Mi porge il braccio, e lo stringo, fremendo al tocco del tessuto del loden e della carne che cela sotto di esso. Si scioglie il dubbio sulla sua realtà. Ne ho la conferma. La stringo tra le mani.

Gli occhi trasudano tristezza, ma non perdono neanche per un istante la bellezza che deve averli sempre contraddistinti.

«Vivete anche voi di sogni?» iniziamo a camminare e mi scruta, come se volesse leggermi l’anima.

Sorrido: «Si, credo che ne condividiamo più di quanto possiamo immaginare. Ma non ho mai avuto un luogo come questo, che mi aiutasse a renderli seppur flebilmente, reali» mi fermo per ammirare l’ingresso del castello.

«Meicost Ettal» sussurra.

«Il nomignolo che gli avevate dato?»

«Si» annuisce, come a dar man forte alla parola «È l’anagramma della frase “L’etat se moi” di Luigi XIV. Non avrei mai potuto essere assoluto come lui, ma i miei castelli mi permettevano di vivere in quell’ideale, almeno un poco» stringe un poco il braccio, come a farmi vicina. «Conoscete gli altri?» mi chiede, senza distogliere lo sguardo, carico d’amore, come sarebbe quello di un padre che osserva il proprio figlio di marmo e pietra.

«Si, li conosco tutti»

«Ne avete uno che preferite?»

Ci penso, anche se è facile. «Neuschwanstein» il ventre formicola, come se mi vergognassi della banalità della risposta. Chiunque avrebbe detto quello.

«Perché?»

«È il più bello» rispondo, staccandomi dalla stretta e avvicinandomi al parapetto vicino le scale. Stringo le braccia, in un istintivo moto di protezione. Come a voler celare i miei reali pensieri.

«Non può essere solo per questo. Quando guardiamo un quadro di immane bellezza, l’apparenza ci tocca solo in superficie. Ma quello che ci provoca dentro, lo smossamento di sensazioni, sono ben più profonde. Ci portano a ben altri pensieri» i lapislazzuli negli occhi sono fissi su di me e non riesco a sostenerli. Chino lo sguardo, riflettendo. Corruccio le labbra, prima di tornare a guardarlo, rispondendo, sinceramente: «Era la tua fortezza» lascio fluire le parole, come un fiume «Lontano da tutto, inaccessibile. È lì, come un’aquila lontana che osserva la miseria del mondo, senza doversi avvicinare. Senza dover essere da essa lordata. E…» faccio una pausa «E ho sempre cercato di immaginarti lassù, mentre ti muovevi tra quelle stanze, ti affacciavi da una delle grandi finestre e scrutavi l’infinito che si apriva dinnanzi a te. Ho sempre provato tristezza, al pensiero che tu venissi strappato proprio da lì… venivi riportato con violenza alla realtà, rapito da quel luogo che avrebbe dovuto proteggerti.»Ci guardiamo. Non so per quanto. Il vento accarezza i capelli, facendo fremere il collo. L’intensità del suo sguardo è più eloquente di qualsiasi parola, ma temo di aver osato troppo. Riportare la mente a quella notte. Quando il suo mondo iniziò a crollare sotto il peso della crudeltà umana. E dell’incomprensione che l’aveva sempre accompagnato. Vorrei dire qualcosa, spezzare la pesantezza di quel silenzio. Ma lo fa lui, dopo essersi schiarito la voce: «Ora capisco, perché sei qui.»

«Io no, non lo so» scuoto il capo, con un filo di voce.

«Perché dev’esserci una grande sintonia, per poter comprendere un dolore senza averlo vissuto.»

«Temevo di aver parlato troppo.»

«No. Solo un’altra persona della mia vita, avrebbe potuto dire le medesime parole con la stessa intensità.»

Abbozzo un sorriso. Credo di aver capito.

«Mon couzin, Sissi» c’è dolcezza nel modo di pronunciare il nome.

«L’amavate?» chiedo diretta, senza troppi giri di parole.

Ci pensa, sospira. «Non di quell’amore di cui sono fatti gli uomini. Non era carnale o passionale, quel che provavo per lei. Era eterno e puro.» allunga la mano, la prendo avvicinandomi nuovamente. Riprendiamo a camminare, mentre racconta: «Era la mia anima gemella. Eravamo molto simili, nell’aspetto e nei sentimenti. Teneramente ci scrivevamo delle lettere dandoci dei soprannomi: io ero l’aquila della montagna e lei il gabbiano. Aveva sempre avuto un debole per il mare.» sospira «Non sarei potuto sopravvivere alla sua morte.»

La domanda sembra coglierlo alla sprovvista. Vedo che riflette sulla risposta: «Lei mi avrebbe capito. Era così bella…» china il capo «Provò a farmi sposare sua sorella, la piccola Sophie. Graziosa, ma che nulla aveva dell’impetuosità di lei. Provai a scendere a patti con me stesso e ad accettare. Ma quale uomo avrebbe condannato quel tenero fiore ad una vita accanto a me…»

«Per questo l’hai lasciata poco prima delle nozze.»

«Non fu codardia. Fu un atto di coraggio.»

«Tu cercavi Elsa.»

«La chiamavo così, nell’ultimo periodo. Per darmi la forza di amarla. Ma Sophie non meritava quella sofferenza.»

«Nessuno dovrebbe rimanere solo, a combattere le proprie battaglie» commento, mentre ci incamminiamo su di un sentiero di terra battuta.

«È il destino di tutti, la solitudine. Lohengrin rimane solo alla fine di tutto.»

Non so come rispondere. Scende il silenzio, mentre ci addentriamo nel boschetto adiacente a Lindherof. Camminiamo, con i passi che fanno rumore sulla strada sterrata. Allunga il passo: «Vieni.»

Quasi corriamo, mentre una piccola grotta fa capolino nella semioscurità della notte. Superiamo la barriera di ferro che delimita l’area. Istintivamente mi prende la mano, per guidarmi all’interno. Tira dritto, come un gufo in grado di vedere anche nel più tetro nero. Conosce la strada così bene da non incespicare sulle rocce che ci circondano, mentre io mi sforzo di non trattenerlo, nella paura di cadere.

Grotta di Venere al Linderhof.

Una luce rossa dapprima distante si fa sempre più vicina mano a mano che camminiamo, e ci avvolge nel momento in cui lasciamo il corridoio di pietra alle nostre spalle trovandoci nella grande sala principale della grotta. C’è uno specchio sulla destra. Mi guardo, ma lui non riflette la propria immagine. Mi ricordo che è lì, ma non lì. E la consapevolezza è un pugno dritto nello stomaco. Distolgo lo sguardo.

«La Grotta di Venere» esclama «Il regalo che mi feci per il mio trentaduesimo compleanno»

È bellissima. La guardo, mentre giochi di luci la colorano sfumandola dal rosso, al blu, al giallo. «Sembra vera, non trovi?» chiede estasiato da ciò che lui stesso è riuscito a fare. Annuisco. «E invece è artificiale» spiega «Persino le stalattiti che vedi pendere dal soffitto, sono state create appositamente per renderla il più reale possibile.»

«L’affresco invece rappresenta il Tannhäuser, vero?» chiedo.

«Si» prende un profondo respiro «Questo era il mio posto preferito. Venivo qui, mi mettevo sulla barca e ascoltavo la musica di Wagner. Avrei potuto passarci giornate intere, senza rendermi conto dell’alternarsi del giorno e della notte.»

Si avvicina alla sporgenza che separa la roccia dall’acqua, sopra la quale è posata la barca a forma di conchiglia. Allunga la gamba, poi l’altra. Sale su di essa facendomi cenno di raggiungerlo. Tende le mani e mi aiuta. Salirci fa effetto. Lo sento fin nelle viscere, mentre mi stringe. Così vicini, così lontani. Per un attimo i nostri sguardi si intrecciano e si perdono l’uno nell’altra. Il suo cielo, nell’ambra dei miei.

Parte una musica. L’Overture del Tannhäuser. Sospiro. «È a lui che è dedicata questa grotta, spero tu non abbia nulla in contrario se per un po’ ci accompagneranno le note del Maestro.»

Scuoto il capo, senza rispondere. Nessuna parola potrebbe esprimere quel che provo, quell’insieme intenso di sensazioni incomprensibili. Ci sciogliamo dalla stretta, lui si siede sulla barca, si stende, come faceva in quel tempo ormai così lontano. E lo imito, allungandomi accanto a lui. «Ho preso ispirazione dal Lohengrin per la barca.»

«Forse in un’altra vita lo sei stato davvero.»

«Il nostro epilogo fu senz’altro simile. Lui costretto a tornare al proprio mondo attraverso le acque dello Shelda e io, che trovavo la mia fine nelle fredde acque dello Starnberg.»

«Cos’è accaduto quella notte?» domando. Sembra divertito. Gli occhi sorridono nonostante la bocca rimanga seria.

«Se te lo dicessi perderei il più grande mistero della mia esistenza.»

Lo guardo, prima di vederlo socchiudere gli occhi trascinato dalla musica. Scende il silenzio, violini e ottoni risuonano tra le pareti e mentre le luci continuano ad intervallarsi. Delle leggere onde increspano la superficie dell’acqua, facendo muovere delicatamente la conchiglia. Un movimento soporifero. Neanche mi accorgo della testa che si appoggia sulla sua spalla e gli occhi si chiudono, con le palpebre pesanti che sembrano farsi di duro marmo. È un vento improvviso che mi sveglia. Apro gli occhi trovando l’immensità del cielo stellato a sovrastarmi. Mi tiro su, guardandomi intorno. Un lago, dei cigni. Siamo usciti dalla grotta. Lui è lì, mi guarda, abbozzando un sorriso. «Dove siamo?»

«Lo scoprirai a breve.»

Un cigno più intraprendente degli altri si avvicina, sporgendo il collo verso di me. Allungo la mano per accarezzarlo, lasciando che le dita scivolino sulle bianche piume. Sorrido. Una leggera nebbia vela la realtà tutt’attorno. Il paesaggio montano Bavarese è un sogno visto di notte. Sembra di trovarsi in un’antica leggenda.

La barca tocca la sponda, si incaglia sul terreno. Scende lui, scendo io. Un brivido mi attraversa la schiena.

C’è una carrozza ad attenderci. Un piccolo uomo ammantato di grigio ci aspetta, tenendo le briglie dei cavalli. «Maestà» saluta con un inchino «Vi attendevo prima.»

«Siamo qui ora» risponde con freddezza. Quella che deve aver caratterizzato ogni sua interazione sociale al di fuori di quelle volute e sentite. Si siede sul retro e lo seguo, abbozzando un sorriso all’autista che si accomoda al proprio posto. Partiamo, inoltrandoci nella bella foresta. «Ho sempre amato uscire di notte e andare a cavallo con il favore delle tenebre» dice passandomi un lembo della pesante coperta che usiamo per ripararci dall’aria gelida «Quando iniziai ad essere troppo stanco per cavalcare, iniziai ad uscire in carrozza. Emozioni diverse, ma comunque molto forti.»

Le capisco. Se sono intense anche solo la metà di quelle che provo io, fanno vibrare l’anima fin nelle corde più profonde.

Attraversiamo un borgo silenzioso. Una sensazione di déjà vu mi pervade. Come se conoscessi quel luogo. Un pensiero inizia a delinearsi nella mente. Se solo mi fossi voltata verso destra, a scorgere il piccolo castello dalle pareti gialle, avrei compreso prima. Prendiamo una strada asfaltata delimitata dagli alti tigli e andiamo in salita. Lui mi osserva, lo percepisco con la coda dell’occhio e capisco perché poco dopo. Neushwanstein.

La luce della luna riflette sulla bianca parete che pare brillare d’argento. Etereo e perfetto si delinea in tutta la sua possenza il castello. Per un attimo gli occhi mi si bagnano di lacrime, che temo di non riuscire a trattenere. È lui. La carrozza si ferma proprio davanti l’ingresso e scendo, continuando a fissarlo con la bocca spalancata in un’espressione di muta e completa sorpresa mista contemplazione. Varchiamo il portale, senza dirci niente. Nessun fiato può rovinare quell’istante di perfetta sincronia, ove sia il tempo che il luogo si incontrano nel momento ideale. Entriamo. Camminiamo lungo il corridoio e per un attimo mi fermo per affacciarmi da una delle finestra laterali; inizia a piovere.

«La pioggia rende tutto più bello» dico continuando a guardare il telo di gocce scendere sempre più copiose a bagnare il mondo antistante a noi.

«È il tempo delle anime malinconiche.»

Lo guardo. Anime come noi, vorrei dire ma lo tengo per me. Riprendiamo a camminare e saliamo. Quattro piani. So dove mi sta portando. La testa gira prepotentemente. La sala dei cantori si palesa.«Il monumento a tutto ciò che amavo. Ideali cavallereschi di leggende ormai andate ma non per questo perdute» commenta quando entriamo.

«Pareti tappezzate delle opere Wagneriane» come dubitarne.

«E il soffitto a cassettoni dedicato ai segni zodiacali che scandiscono l’anno» alza lo sguardo per indicare.

«Così grande, così vuota» commento «Nessun ricevimento è mai avvenuto qui?»

«Non era atta a contenere banchetti o balli. Era nata col solo scopo di ricordarmi quali fossero le cose importanti e chi le incarnava» risponde serio «Lohengrin, Parsifal. Loro sono eroi che andrebbero mistificati e idolatrati, non i vuoti simulacri che passeggiano per la mortale terra portando con loro effimere chimere.»

Parsifal alla corte di Amfortas nella fortezza del Santo Graal: dipinto murale nella Sala dei cantori, August Spiess, 1883/84.

«Ti sei mai pentito, del modo in cui hai condotto la tua vita?»

«Ho cercato di seguire il cuore. Sempre.»

«E dove ti ha portato?»

«Ad essere un enigma. Per me e per gli altri» sorride soddisfatto citando una delle sue frasi più famose. Supera il cordolo rosso messo per evitare che i turisti camminino sul pavimento di legno. Faccio lo stesso, potendo così avvicinarmi agli affreschi che riempono le pareti. Una melodia sinuosa dapprima lenta poi mano a mano più forte increspa il silenzio. Mi volto verso di lui che mi tende una mano:

«Nessuno ha mai ballato qui. Ma vorrei che per una volta fossero i corpi ad esprimere ciò che le parole non riescono nella loro interezza.» Ci penso per un istante. Il cuore trema. Prendo la mano lasciando che sia l’istinto a guidarmi. E balliamo, sulle note del preludio del Tristano e Isotta. Quando ci fermiamo sento parole che muoiono in gola, che non avrò mai la forza di dire. Ma lui sembra percepirle, una ad una. Con quegli occhi grandi e indagatori che vedono oltre la realtà delle cose. Anche della mia. Rimaniamo immobili, con le mani destre congiunte, la sua sinistra sul mio fianco e la mia sulla sua spalla.

«Finirà.»

«Lo so» sento un velo umido appannare la vista

«Siamo due anime che hanno la fortuna di toccarsi, ma non quella di viversi» dice prendendo entra le mani tra le sue. Le stringe. Il freddo improvviso fa formicolare la pelle.

«Non è un caso se io e te siamo ora qui, al di là del tempo e dello spazio dei nostri confini reali» esclama con fermezza «C’è molto di me in te, e c’è molto di te in me. È l’unica cosa che so con certezza di questa notte. È l’unica cosa che ha reso possibile tutto questo.»

«Un solo attimo di beatitudine.»

Sorride. «A volte le cose più belle hanno la durata di un battito d’ali di farfalla. Rimangono eterne perché non vissute.»

Lohengrin ed Elsa, scena dal Lohengrin di Wagner da The Victrola book of the opera, 1917.

Ci guardiamo. Ancora una volta, con la medesima intensità. Uno sguardo simile nel quale specchiarsi. Forse ha ragione. Siamo anime che possono solo sfiorarsi, nella durata di una breve notte. Senza avere la possibilità di viversi. Siamo talmente vicini che riesco a sentire il freddo fiato del suo respiro sul viso. E come se fossimo in una delle opere tanto amate, ci concediamo il lusso di un bacio. Un unico bacio, per un unica notte. La sensazione che pervade il corpo nel mentre è potentissima. Come se il mondo intero si fosse fermato. Non c’eravamo che noi due, con le labbra strette nell’unico abbraccio che la realtà avrebbe mai concesso loro di avere.

Quando ci stacchiamo ho la testa che pulsa. E il cuore che batte con veemenza nel petto come fosse un pugno che picchia su di una porta.

«Volevo sapere che sapore avrebbe avuto» dice, senza lasciar trasparire alcuna emozione.

«E che sapore aveva?» chiedo con un filo di voce.

«Di una vita che non vivremo mai. E che forse non avremmo vissuto, al di fuori di questa notte» riflette «Non ero capace di amare una donna, come avrei dovuto.»

«Non ha importanza» sorrido tristemente «Le illusioni servono a questo. A darci la possibilità di vivere per un attimo al di fuori della realtà».

«E non è un male».

«A volte no».

«Se l’illusione ti ha fatto star bene, non ha senso disilludersi ora».

Annuisco. Le mie parole hanno ancora più senso ora, che vengono usate contro di me.

In silenzio, torniamo alla carrozza e infine alle sponde del lago. Il sole sta sorgendo dalle acque e il cielo si sta schiarendo dei pallidi colori dell’alba.

Mi aiuta a salire sulla barca, ma non fa cenno di seguirmi. Mi bacia dolcemente la fronte: «Stavolta è Elsa a dover abbandonare Lohengrin.»

Annuisco, senza riuscire a dire niente.

La barca inizia lentamente a fendere la superficie immobile dell’acqua. Ci guardiamo, per l’ultima volta.

La notte finisce.

Fu creato forse allo scopo di rimanere vicino al tuo cuore sia pure per un attimo?Ivan S. Turgenev.

Eli Cohen nella sua residenza di Damasco nel 1963.

Ventiquattro gennaio 1964. Il sole è da poco tramontato oltre l’orizzonte e la città di Damasco si sta lentamente addormentando cullata dal silenzio e dall’oscurità, quando l’irruzione in uno degli appartamenti principali della capitale, di colpo fa crollare un velo di menzogne che getta nel panico il governo. Le truppe del Servizio di Sicurezza siriano entrano con brutale veemenza nella casa di Kamel Amin Tsa’abet, viceministro della difesa. L’uomo seduto alla sua scrivania non comprende subito la gravità della situazione. Conclude il messaggio che sta mandando dalla piccola trasmittente, prima di essere portato via con forza per essere arrestato. È la fine di una delle operazioni sotto copertura di maggior successo nella storia dello spionaggio israeliano: Kamel Amin Tsa’abet, l’uomo che con garbo e astuzia ha conquistato la fiducia del Presidente e dei generali a lui vicini, altri non è che Eliyahu Ben-Shaul Cohen (1924 – 1965), noto come Eli Cohen, spia del Mossad.

Eli Cohen con i leader siriani.

1 – Pinhas Lavon (1904 – 1976). La cattura di undici dei tredici terroristi mandò a monte i piani. Pur negando fino ai giorni nostri di aver avuto un qualsiasi coinvolgimento nell’operazione, fu da subito chiaro a tutti che c’era la mano di Israele dietro. Il ministro della difesa Lavon si assunse la responsabilità, in un disperato tentativo di salvaguardare le apparenze, e si dimise nello stesso anno senza lasciare ulteriori dichiarazioni. Eli Cohen, anch’esso catturato, venne rilasciato dopo poco tempo per mancanza di prove, rimanendo schedato dall’intelligence egiziana. Dopo essere stato espulso dall’Egitto, Eli, si recò in Israele cercando di essere precettato dal Mossad. L’agenzia, ancora sporca dell’onta del fallimento, non volle rischiare e pertanto evitò di prendere tra le proprie file coloro che presero parte all’Operazione Shosanna. Eli Cohen si trasferì a Tel Aviv, si sposò con l’immigrata irachena Nadia Majald, ebbe dei figli, trovò un lavoro statale e mise da parte le ambizioni da “007”. 2 – Eli Cohen con la sua famiglia a Tel Aviv. Poco tempo dopo, il Mossad bussò alla sua porta. Eli, nato ad Alessandria d’Egitto, era figlio di siriani originari di Aleppo e la Siria era da sempre un obiettivo importante. Hanno bisogno di lui per infiltrarlo. Cohen era perplesso, ormai aveva una famiglia e non voleva rischiare di mettere a repentaglio quel piccolo angolo di tranquillità che si era ritagliato. Rifiutò gentilmente l’offerta e chiuse la porta in faccia all’agenzia israeliana. Ma se sei così (s)fortunato da attirare le attenzioni di una delle potenze mondiali dello spionaggio, non puoi tirarti indietro: se il Mossad ti vuole, il Mossad ti avrà. Eli perse il lavoro e nessuno volle più assumerlo per motivi a lui ignoti. Senza soldi e con una famiglia a carico non poté far altro che accettare l’offerta che nuovamente gli venne posta, su un piatto d’argento. Venne istruito sul Corano, sulle leggi siriane, sulla cartografia, le trasmissioni radio e la crittografia; quindi gli fu esposto il piano d’azione: l’obiettivo ultimo era Damasco, ma per farlo dovrà dapprima passare per l’Argentina e unirsi alla ricca comunità di emigrati siriani. Nasce così Kamil Amin Tsa’abat, ricco nazionalista arabo in esilio, affabile e spendaccione imprenditore dell’import/export che sognava di tornare in patria.[1] Eli/Kamil entrò fin da subito nei “giri” giusti, fece amicizia con esuli nazisti che nel giro di poco tempo lo presentarono all’addetto militare dell’ambasciata siriana, membro del Ba’th, partito estremista panarabo per il quale ufficialmente parteggiava il signor Tsa’abat, attirandosi fin da subito le simpatie dei nuovi compagni. Nel 1960, dopo un breve soggiorno in Italia, arrivò a Damasco. 3 – Damasco negli anni ’60: piazza dei Martiri (Marjeh tér). La situazione prese una piega inaspettata quando, nel marzo del 1963, con il colpo di stato siriano il governo passò ufficialmente nelle mani del Ba’th, portando così al rientro di in patria di diversi esuli siriani che Kamil aveva avuto modo di conoscere in Argentina e che salirono immediatamente al potere. Tra loro spiccavano Salah ed-Din el-Bittar e il Generale El-Hafiz. La scalata ai più alti vertici, per Tsa’abit, avvenne immantinente e nel giro di pochissimo tempo divenne il numero tre del governo, diventando intimo amico del Presidente Hafiz; entrò nella cerchia ristretta e venne a conoscenza di informazioni top secret che passava regolarmente con dei dispacci criptati a Tel Aviv. Strategie, azioni, operazioni in procinto di essere attuate. Nel corso di quegli anni Israele conobbe in anticipo ogni mossa dell’avversario siriano senza che questi comprendesse di avere il nemico in casa. 4 – Eli Cohen (al centro) con due amici dell’esercito siriano sull’altopiano del Golan, al confine con Israele. «Per mimetizzare le postazioni si potrebbero piantare degli eucalipti» dirà mentre si trovava in visita sulle alture del Golan, una zona fortemente militarizzata ed interdetta al pubblico, assieme ad alti funzionari militari: eucalipti, che permetteranno all’aviazione israeliana di riconoscere le postazioni nascoste. Era riuscito ad avere inoltre informazioni su alcuni canali atti a deviare la corrente del Giordano da un industriale che si era in parte occupato del progetto. Un saudita, di nome Bin Laden, padre del ben più tristemente noto Osama. Alla fine del 1964, quando il potere di Kamil era ormai consolidato, iniziarono ad emergere alcune criticità. Il Direttorato generale dell’Intelligence di Damasco, si accorse di alcune trasmissioni non autorizzate che partivano proprio dalla capitale. Messaggi criptati, di chiara origine nemica, ma talmente rapidi e brevi nella lunghezza da rendere impossibile trovare la locazione esatta della trasmittente e scoprire così la spia che le manda. Il governo iniziava a mettersi in allerta, ma era ancora lontano il dubbio che potesse proprio essere uno di loro il traditore. Inoltre, la visita sulle alture del Golan era stata documentata da un giornale siriano per fini propagandistici, ma inaspettatamente attirò le attenzioni dell’Intelligence Egiziana che riconobbe nel viceministro della Difesa uno degli agenti ebrei, rilasciato per mancanza di prove nel 1954. A quel punto il domino accuratamente posizionato da Eli Cohen iniziò pezzo dopo pezzo a cadere: i Siriani, temendo di aver subito un’infiltrazione, chiesero aiuto agli eterni alleati, i Russi. Il KGB mandò immediatamente una squadra per bonificare la Capitale. I mezzi di Mosca riuscirono a captare l’origine della trasmissione sospetta: l’appartamento del viceministro della difesa Kamil Amin Tsa’abet. Arrestato, venne condotto in prigione, torturato, picchiato. Non cedette. La sua copertura non venne meno. Il presidente Hafez interrogò personalmente l’uomo, un tempo suo fidato amico. Non ci volle molto perché comprendesse che non poteva essere arabo e che lavorava per il nemico: gli ebrei. L’arresto generò scompiglio. Il Mossad violò la regola del silenzio prodigandosi subito a rivelare che si trattava di un loro agente, al fine di iniziare le trattative per uno scambio di prigionieri. Ma lo smacco era troppo grande per la Siria: non soltanto avevano un agente israeliano nel proprio territorio, ma era riuscito a convincere tutti della sua buona fede fino a raggiungere i vertici politici. Il paese era in subbuglio. La gente non si fidava più del governo: se lo era il viceministro della difesa, chiunque allora poteva essere un nemico. Le fondamenta del regime tremarono come scosse da un violento terremoto. Eli Cohen venne accusato dopo un processo sommario, un farsa atta a dare legittimità al verdetto: alto tradimento e condanna a morte per impiccagione. I governi occidentali si mobilitano. Si organizzarono manifestazioni e appelli al fine di cambiare la sorte e salvare l’agente; ma a nulla valsero le suppliche di Papa Paolo VI, del filosofo Bertrand Russel, di politici e diplomatici di tutto il mondo. Per il regime siriano non si poteva perdonare un atto così miserevole e il 18 maggio 1965 la sentenza ebbe luogo. Venne svegliato in piena notte, vestito di bianco, al collo un cartello con scritta la sentenza. Un processo “mediatico”: attorno al patibolo nella Piazza dei Martiri di Damasco, dove venne condotto, oltre alla folla, giornalisti e telecamere puntate. Il boia aiutò l’uomo a salire sullo sgabello, cinse il collo con il cappio e lo strinse con fermezza. 6 – Damasco: piazza Dei Martiri (Marjeh tér) come appare oggi. La vita dell’uomo che aveva messo nel sacco la Siria intera, finì in un boato sordo. Il corpo ciondolante ondeggiò nel silenzio della notte. La più grande operazione sotto copertura e la più grande sconfitta nello stesso momento. Eli Cohen diventò un eroe per Israele, piazze e vie vennero chiamate in suo onore. Il corpo non venne mai restituito. Inutili gli appelli del governo israeliano, l’ultimo dei quali da parte della vedova Nadia Majad che implorava il presidente Assad, facendo leva sugli aiuti che Israele ha dato nel corso della guerra civile che sta insanguinando la Siria. La risposta, «a tempo debito», ha lasciato nel cuore degli israeliani la porta aperta della speranza. 7 – Lapide commemorativa di Eli Cohen nel “Giardino dei Soldati Perduti” sul monte Herzl a Gerusalemme. Il suo sacrificio non fu però vano: nel corso dei due anni che seguirono la sua morte, gli israeliani riuscirono, grazie anche alle informazioni da lui rivelate nel corso degli anni come viceministro, a sconfiggere l’esercito siriano ottenendo la vittoria nella Guerra dei Sei Giorni del 1967, tanto che in arabo quel conflitto fu ricordato come al-Naksa (النكسة), “la sconfitta”.∎ 8 – Carri armati israeliani avanzano sull’altopiano del Golan nel giugno del 1967, durante la “Guerra dei Sei Giorni”.

L’epilogo

Note

↩

Bibliografia

- Behn-Hanan, Eli Our man in Damascus: Eli Cohn. A.D.M Publishing House, 1969.

- Dan, Ben The spy from Israel. Vallentine Mitchell, 1969.

- Aldoouby, Zwy e Jerrold Ballinger The shattered silence: the Eli Cohen affair. 1971.

- Javits, Jacob “Superspy in a unholy war” in Life vol. 71 nº2, 9 luglio 1971. Pag. 17.

- Terry, Erica “Eli Cohen, Legendary Mossad Spy” in Jspace News. 19 luglio 2017. Web.

Immagini

- Marjeh tér (piazza Marjeh), Damasco, 1965. Foto: FORTEPAN / MZSL/Ofner Károly — ID 28417 (CC BY-SA 3.0/Commons)

- Jspacenews.

- Foto Theodore Brauner, 1951. National Photo Collection of Israel.

- Altopiano del Golan, tra il 1960 ed il 1965 (Commons).

- 1965, credit: AFP.

- 2008, © Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/ (CC BY-SA 4.0)

- © Tamar Giordano, 2008 (Commons).

- 10 giugno 1967 – Government Press Office (Israel) – (CC BY-SA 4.0/Commons)

Eppure crescendo, se dovessi scegliere un pianeta oggi, sarei Plutone. Ma perché probabilmente Plutone è quello più “umano” in mezzo ai colossi del sistema solare. Un po’ malinconico, se ne sta nella Fascia di Kuiper lontano dal Sole a tal punto da non essere stato visto subito. Esisteva, ma per il principio per cui se non vedo o sento qualcosa allora non è reale, era come se non esistesse. Non è solo, è senz’altro in buona compagnia: Caronte, Notte, Idra, Cerbero e Stige sono i suoi satelliti e potrebbero essere esatta metafora di come anche noi nella vita, per quanto interconnessi con il mondo, alla fine ci leghiamo davvero solo ad un massimo di cinque persone. Non avranno nomi epici e danteschi come i suoi, ma d’altronde immagino che prendersi una birra con Caronte sarebbe piuttosto insolito.

Plutone è di ghiaccio e roccia, eppure le sue cromie sono bellissime perché non omogenee. Nero come l’ebano, arancione come il tramonto, bianco come la neve. Con una regione a forma di cuore (che bella la pareidolia) che forse è lì a ricordare che per quanto tu possa essere freddo e duro, hai anche tu un cuore. E poi ha una regione a forma di balena, ma questa è epica già solo per il nome: Cthulhu Macula. Soprattutto Plutone, con la lunga disputa sul se sia o meno un pianeta, ci ricorda che anche noi viviamo in un mondo che ci mette a confronto. E non ne usciamo sempre vincenti. Soprattutto nell’era social in cui basta un click per scoprire qualcuno di più bello, più intelligente, più simpatico. Plutone è stato definito troppo piccolo, troppo lontano, un pianeta nano, un oggetto nella Fascia di Kuiper: «Guarda Marte quant’è bello! Dovresti essere come lui!» Però Plutone, è bello anche così, e sarebbe probabilmente meno speciale se fosse più simile agli altri: in un mondo di Marte e Venere, sii Plutone. ∎

Immagine: foto di Plutone ricreata dalle immagini scattate dalla fotocamera LORRI e da Ralph della sonda New Horizon.

«Lo vuoi un palloncino?» La frase cult del clown più terrificante del cinema, che proprio in queste settimane ha fatto il proprio trionfale ritorno grazie al remake diretto da Andy Muschietti. IT è sicuramente uno degli incubi più terrificanti che ci portiamo dietro dall’infanzia. Ma c’è qualcosa di più profondo dietro l’atavica paura che proviamo per quel grottesco pagliaccio. La coulrofobia.

Il quadro del “Clown Tragico” in The Sims.

Si dice che la miseria ami la compagnia. Ma non vedo miseria in questa casa. Ecco, adesso vedo arrivare la compagnia! Quindi, perché non dici “Ciao!” al Pagliaccio Tragico? Non avrai mai voglia di dirgli “Addio”. O …forse sì?

Il messaggio del “Clown Tragico”.

Ricordo ancora la corsa che feci per scappare dal computer. L’immagine di quella figura esile e triste, il trucco pesante, grottesco che ne deturpava il viso non mi ha più abbandonata. Forse era già latente ed attendeva solo il momento giusto per palesarsi o forse devo davvero la colpa ad un gioco per il computer ma da allora non sono più riuscita a vedere un clown, fittizio o reale che fosse. La Coulrofobia, dal greco “paura per coloro che camminano sui trampoli”, è questo, l’atavico terrore per i pagliacci.

Gli psicologi affermano che almeno una persona su sette soffre di questo disturbo. E le persone che ne soffrono possono avere veri e propri attacchi di panico trovandosi al cospetto di uno di questi buontemponi da circo. L’intensità dell’attacco varia da persona a persona: per qualcuno si manifesta un rifiuto di sostenerne la presenza, rabbia, per altri si arriva addirittura a senso di nausea, fiato corto, svenimento. Qualche pomeriggio fa ero assieme ad un mio amico al Toys, che si sta ovviamente addobbando e preparando per Halloween. Mentre con Lorenzo stavamo ammirando la sezione dei Lego, ignorando coloro che si provavano i costumi ci trovammo dinnanzi ad un signore vestito da clown. Un mosaico di colori che stonavano tra loro, un trucco appena accennato, un cappello sul capo che ondeggiava ad ogni movimento dell’uomo. Rimasi paralizzata. Mani che formicolavano, cuore che palpitava con veemenza nel petto, senso di vuoto e smarrimento. Ci vollero quindici minuti per farmi uscire dal Toys. Al solo pensiero ho i brividi ancora adesso.

Gli studi affermano che, in alcune persone, il problema si manifesti a causa del trucco eccessivo che cela la vera identità e i sentimenti di chi indossa la maschera. Infatti, secondo gli psicologi, la paura è legata al primordiale istinto di sopravvivenza che ci spinge a tenerci lontani da chi non si manifesta per ciò che non è realmente. Ma la spiegazione medica nulla toglie al re dei clown terrificanti: IT. Stephen King ha dato vita ad un essere di pura malvagità che racchiude in sé le più profonde e radicate paure dell’uomo. Il tutto condito da un’antropomorfizzazione che avviene attraverso un clown, di nome Pennywise.

“Pennywise” (Tim Curry) nella miniserie It di Tommy Lee Wallace (1990).

Lui, con i suoi palloncini, il suo modo di tormentare i bambini della città di Darry è sicuramente tra i primi colpevoli dei casi di Coulrofobia. E se pensavamo di esserci salvati, evitando la miniserie del 1990 che vedeva nei panni del cattivo un allucinato Tim Curry, siamo costretti oggi, ben ventisette anni dopo (lo stesso lasso di tempo che impiega “IT” per risvegliarsi dal suo torpore) a ritrovarci un nuovo adattamento. Ancora più cupo, inquietante e con un antagonista ancora più desideroso di turbare i nostri incubi. Persino la nuova stagione di American Horror Story, serie tv prodotta dalla 20th Century Fox, affronta il tema della coulrofobia. Che sia l’anno dei clown? Spero decisamente di no.

Pennywise (Bill Skarsgård) nel film It di Andrés Muschietti (2017).

Sono l’incubo peggiore che abbiate mai avuto, sono il più spaventoso dei vostri incubi diventato realtà, conosco le vostre paure, vi ammazzerò ad uno ad uno. »It/Pennywise

Il mio di incubo lo sei di sicuro, caro It. ∎

Immagine copertina: Desertrose7/Pixabay

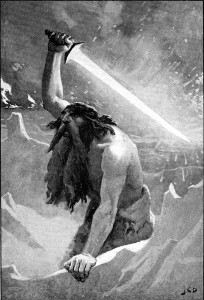

1 – Thor brandisce il suo martello Mjöllnir contro il serpente Jörmungandr.

Geyr Garmr mjǫk fyr Gnipahelli,

festr mun slitna, en freki rinna,

fjǫlð veitk fræða, framm sék lengra

of Ragnarǫk, rǫmm sigtíva.

Bræðr munu berjask ok at bǫnum verðask,

munu systrungar sifjum spilla,

hart ‘s í heimi, hórdómr mikill,

skeggǫld, skalmǫld, skildir klofnir,

vindǫld, vargǫld, áðr verǫld steypisk

mun engi maðr ǫðrum þyrma.

Garmo latra feroce dinanzi Gnipaelli,

le corde si spezzeranno ed il cane si libererà,

ella conosce molte arti, là lontano scorge

il Crepuscolo degli Dèi, frammenti della fine.

I fratelli si scontreranno e si uccideranno,

i cugini spezzeranno i legami di parentela,

il mondo è crudo, il tradimento è grande,

tempo d’asce, tempo di spade, gli scudi dividono,

tempo di venti, tempo di lupi, prima che il mondo finisca

nessun uomo risparmierà qualcheduno.

La Profezia della Volva[1]

2 – Due völvas: incisione dall’edizione del 1893 della Edda Poetica.

Così la veggente che tutto vede, annuncia a Odino, padre degli dei, la fine del mondo. Il Ragnarǫk. Dapprima arriverà l’inverno, Fimbulvetr. Tre anni di interminabile gelo dove neve perenne ricoprirà la terra, prima dello scoppio della guerra che bagnerà il bianco manto con il sangue degli Aesir (Dei). L’odio riempirà i cuori e verrà covato fino al momento in cui la battaglia avrà inizio. Sòl (Sole) e Màni (Luna) verranno divorati dai lupi Skoll e Hati che fin dalla loro creazione inseguono i carri dei due dei. (Secondo le credenze nordiche, quando avveniva un’eclissi di Sole o di Luna significava che gli dei erano stati raggiunti dalle bestie e rischiando di essere uccisi prematuramente). Le stelle moriranno lasciando la volta celeste priva di ogni luce. Il suolo sarà scosso da un forte terremoto. Yggdrasill, l’albero cosmico, muoverà le sue fronde con veemenza tale che cataclismi di immane portata devasteranno il mondo. Fenrir, il feroce lupo, spezzerà le catene che lo tengono prigioniero e correrà alla ricerca del suo eterno nemico mentre dalle acque che ribollono, come un brodo sul fuoco, farà la sua comparsa Jörmungandr il mostruoso serpente che con il suo veleno contaminerà Asgard. Sulle medesime acque, Nagflar, la nave costruita con le unghie dei morti, passerà guidata da Loki con a bordo l’esercito del caos. Il cielo si tingerà del rosso del fuoco. I Muspellsmegir (giganti di fuoco, letteralmente “figli di Muspell”, regno posto a Sud della terra) cavalcheranno sul ponte che unisce il cielo e la terra, Bifröst, che brilla dei colori dell’arcobaleno. Lo scalpitare furioso degli enormi destrieri provocherà la sua distruzione. I colori svaniranno pezzo dopo pezzo.

3 – Heimdallr suona il Gjallarhorn: è l’inizio del Ragnarǫk (miniatura, sec. XVIII).

Il guardiano, Heimdallr, allora suonerà il corno Gjallarhorn, chiamando allo scontro Odino, gli Aesir e gli einherjar, i guerrieri che vivono nel regno del Valhalla. Gli eserciti si disporranno così nella piana di Vigridr:

Vígriðr si chiama il campo

dove scenderanno a battaglia

Surtr e gli dèi soavi.

Cento leghe

misura da ogni lato

il campo a loro destinato.[2]

Il Ragnarǫk avrà allora inizio. Fratelli contro fratelli. Dei contro Dei. Ognuno avanzerà contro la propria nemesi per portare a termine ciò che il destino ha già scritto. Fenrir dal nero manto, con un balzo si getterà su Odino, sceso in battaglia sul leggendario cavallo con sei zampe, Sleipnir. Il padre degli dei morirà sotto i colpi degli affilati denti del lupo. Vidà allora correrà in aiuto del padre, trafiggendo il ventre della belva con la sua spada. Il cadavere dell’animale giacerà accanto a quello del suo mortale nemico. Thor si avventerà contro il velenoso serpente mentre i fulmini richiamati dal martello Mijornil faranno da cornice allo scontro. I colpi si riveleranno letali per entrambi. Il dio del Tuono rimarrà ucciso dalle ferite infette dopo essere riuscito a eliminare Jörmungadr. La bestia svanirà nelle profondità del mare dal quale era comparso.

4 – Fenrir attacca Odino  5 – Thor colpisce Jörmungadr, che sparisce nelle profondità del mare (miniatura, sec. XVIII). |

6 – “Il gigante dalla spada fiammeggiante”, H.A. Guerber (1909).

Tyr (dio della guerra) verrà sbranato dal cane infernale Garmr. Freyr, il più splendente tra gli dei, trafitto dalla spada fiammeggiante del gigante Surtr. E mentre i corpi si accasceranno sulla fredda terra, come fiori calpestati, Heimdall e Loki si faranno largo, parandosi l’uno di fronte all’altro. Si combatteranno aspramente, in silenzio. Solo il fragore delle lame pervaderà l’aria. Il fato prevarrà. Con un unico fendente porranno fine alle rispettive vite. Ma, come la Völuspá stessa canta, il guardiano sarà l’ultimo a chiudere per sempre gli occhi quel giorno. Surtr allora con la spada, sulla cui lama le fiamme si muovono in un elegante danza di morte, darà fuoco a ciò che resta del mondo. Il fuoco avvolgerà ogni cosa, purificando dal male che quel giorno verrà commesso. Ma non sarà la fine ultima, solo l’inizio di un nuovo ciclo vitale. Dalle proprie ceneri, come una fenice, il mondo rinascerà.

I figli di Odino, Vidàr e Vàli e i figli di Thor, Modi e Magni creeranno una nuova dinastia divina, ereditando i poteri paterni. Baldr, il cui sangue fu all’origine delle dispute tra gli Aesir tornerà dal regno dei morti assieme al fratello Hodur. Cammineranno per primi sulla nuova erba nascente, trovando tra di essa le pedine degli scacchi con cui solevano giocare gli antichi dei. Tutto ciò che rimarrà della generazione passata di Aesir sono solo delle figure intagliate nel legno. Lif e Lifprhas, che avevano trovato riparo nella corteccia di Yggdrasill potranno finalmente uscire. Saranno gli unici esseri umani ad essere scampati al Ragnarǫk e a loro toccherà il compito di ricostruire Midgard (la “terra degli uomini”). E mentre la vita ricomincia sulla terra, alzando gli occhi al cielo sarà possibile vedere l’ombra del “Serpente di Luce” che fende l’aria, trasportando tra le sue piume i corpi di coloro che morirono nella battaglia del Ragnarǫk:

E viene di tenebra,

il drago che vola,

il serpe scintillante

dai monti Niðafjǫll.

Porta tra le sue ali,

sulla pianura vola,

Níðhǫggr, i morti.

Ora lei si inabissa.[3]

Con questi versi si conclude il Canto della Völuspá, uno dei più importanti testi all’interno dell’Edda Poetica. La Völuspá incarna la figura della veggente, un po’ come la Sibilla romana, ed è colei che narra ad Odino gli eventi che riguardano il Ragnarǫk. Traducibile con “Il Crepuscolo degli Dei”, è il momento di massima spannung[4] all’interno del Pantheon nordico. È la fine di un’era. Con esso termina il regno di Odino e inizia quello dei pochi superstiti della battaglia finale. Il concetto di destino è molto forte all’interno della profezia: essa descrive esattamente come saranno le cose e non c’è niente e nessuno che possano cambiare il corso degli eventi. Pur essendo divinità, e per questo al di sopra di tutto, sono soggetti allo stesso medesimo fato degli esseri umani: anche loro moriranno. E non è la prima volta che in una religione il Destino è più grande del divino. Basti pensare a quella Cristiana, nella quale la morte di Cristo è un evento imprescindibile. Ma si potrebbe citare anche quella greca, dove nemmeno Zeus può fare nulla per impedire ad esempio la morte del figlio Sarpedonte durante la guerra di Troia. La morte è qualcosa di superiore a chiunque. Più grande degli dei stessi. Perciò il Ragnarǫk è qualcosa che pur portando all’epilogo una delle più grandi ere divine, è propedeutico al fine di rinnovare il mondo. Viene anticipato dall’inverno che è metafora dell’ormai prossima fine. La terra diventa bianca, il cielo si tinge di grigio. Il Fimbulvetr trae origine da una glaciazione avvenuta nei paesi Scandinavi durante l’età del bronzo che comportò il graduale abbassamento delle temperature e segnò il clima rendendolo come quello a noi oggi conosciuto. Durerà tre anni questo freddo. Il tre è un numero importante nella mitologia norrena: tre sono i mondi celesti, tre i mondi terrestri e tre i mondi sotterranei.

7 – Yggdrasill: miniatura

del XVII secolo.

Del primo gruppo fanno parte: Ásgarðr, (la residenza degli Aesir), Muspellsheimr, (dove vivono i giganti di fuoco) e Álfheimr dove vivono gli elfi della Luce, che curano l’equilibrio dei cinque elementi. I mondi terrestri sono invece: Midgard (il mondo mortale degli uomini), Jötunheimr (da cui proviene Loki, regno dei giganti di ghiaccio) e Vanaheimr, dove troviamo i Vani divinità che vivono in questo mondo di Giovinezza. Più oscuri e tetri sono i mondi sotterranei: Svartálfaheimr, paese degli elfi oscuri (cugini degli elfi della luce) assieme ai nani, Niflhel, l’inferno delle nebbie letteralmente, è il luogo più in basso, situato sotto le radici di Yggdrasill. Infine troviamo il regno di Niflheimr, dove regna Hel, la figlia di Loki. È l’equivalente del nostro inferno: è un regno di ghiaccio e freddo diviso in tanti gironi, alcuni per i guerrieri che non furono abbastanza valorosi da meritarsi il Valhalla, altri per i malvagi. Ognuno di questi nove regni è collegato all’albero cosmico, Yggdrasill. Tre sono inoltre le Norne, coloro che tessono tra le radici dell’albero, l’arazzo nel quale ogni filo rappresenta la vita di una persona/ divinità. Sono paragonabili alle Parche (Romane) e alle Moire (Greche): Ecate, Cloto e Lachesi. Le norne sono: Urdr, il fato, Verðandi, il presente e Skuld, il futuro.

Al termine del Fimbulvetr, i legami sia familiari che materiali si sciolgono. Per questo Fenrir riesce a spezzare le magiche catene che lo tenevano imprigionato. Il lupo è figlio di Loki, ed è un animale molto più umano rispetto a tanti altri che possiamo incontrare all’interno dell’epopea nordica. Egli è in grado di comunicare ed ha ereditato dal padre un intelligenza e un acume fuori dal comune. Ha però in sé istinti animaleschi molto forti, che rendono così il suo carattere fortemente ambiguo e dualista. Come è suo padre dopo tutto. Loki, il dio degli inganni, è una delle divinità più affascinanti, soprattutto per l’affascinante impossibilità di definirlo all’interno di uno schema prestabilito. È imprevedibile. Il suo destino lo porta però ad essere considerato l’antagonista della storia. Io, personalmente lo definirei più come un anti-eroe. Uno di quelli che non si riescono ad odiare fino infondo perché hanno quel qualcosa che li rende piacevoli nonostante le malefatte commesse. Loki è necessario. Un po’ come le giornate storte nelle nostre vite. È il dio del caos e degli inganni e perciò fautore di molti grandi dispetti e misfatti all’interno della storia. Però la sua assenza renderebbe banale e noiosa l’intera narrazione. La sua presenza è utile perché rappresenta quel male che deve contrapporsi al bene. Ma la sua figura non rende pesante questa lotta. Loki è ironico, sarcastico, ha la battuta pronta. Uno dei poemi più interessanti all’interno dell’Edda Poetica è proprio la Lokasenna,[5] dove ad un banchetto indetto da Aegir, dio del mare, assistiamo a uno scambio di insulti tra gli dei e l’istrionico Loki che diventa protagonista della scena. Secondo alcune versioni, le basi per il Ragnarǫk vengono poste proprio durante questo banchetto.

Dall’acqua fa la sua comparsa il serpente, Jörmungadr. Anch’esso è un figlio di Loki. Quando Odino viene a conoscenza della progenie del dio, stabilisce che il serpente venga confinato nelle profondità marine. Nessuno riesce a esaudire la richiesta del padre degli dei tranne Thor, che da allora diventò la nemesi del mostro. Nel frattempo arrivano i giganti di fuoco, al seguito di Surtr, che come già detto in precedenza è possessore di una spada fiammeggiante con la quale incendierà il mondo alla fine di tutto. Sono coloro che distruggeranno Bifröst. Questo è il ponte, color arcobaleno, che unisce la terra alla dimora degli dei. Il suo custode è Heimdallr, che chiamerà a raccolta gli Aesir soffiando nel corno. I suoi sensi sono così affinati che si dice sia in grado di sentire il flebile suono di un fiore che sboccia, pur avendo un solo orecchio. Ucciderà Loki nel duello finale e verrà mortalmente ferito da esso. Sarà l’ultimo dio a perire durante il Ragnarǫk.

8 – “la battaglia degli dei condannati”: scene dal Ragnarǫk. Odino punta la sua lancia verso la bocca spalancata del lupo Fenrir, Thor si difende con uno scudo dal serpente Jörmungandr mentre brandisce il suo martello Mjöllnir, Freyr lotta contro Surtr e la sua spada fiammeggiante, mentre una immensa battaglia si svolge intorno al loro e sul “Bifröst” (il ponte arcobaleno) sullo sfondo (illustrazione da Nordisch-Germanische Götter und Helden, 1882).

Le truppe di entrambi gli schieramenti giungono nella pianura prestabilita, Vigridr. Questa viene citata nel terzo poema dell’Edda Poetica, il Vafþrúðnismál. Odino va alla corte del gigante Vafþrúðnir per tastare la sua sapienza. Inizia così una serie di domande e risposte circa le cose passate. Il padre degli dei partecipa sotto mentite spoglie e solo alla fine viene rivelata la sua vera natura. L’avversario accetta umilmente la sconfitta dinnanzi a chi, per la conoscenza, fece dono persino di un occhio. Dopo essersi dunque schierati, iniziano i combattimenti. Odino muore per mano di Fenrir, che viene pugnalato al cuore da Vidàr. Thor uccide il mostro Jörmungadr ma dopo nove passi si accascia a terra per il veleno. Gli Aesir si spengono come fiamme nella tempesta. Quando anche Heimdallr muore il fuoco divampa. Surtr incendia il mondo. Il bene e il male si sono affrontati e insieme hanno trovato la morte. Non vi è nessun vincitore nel Ragnarǫk e se viene appiccato l’incendio esso ha il solo fine di purificare, di permettere così la rinascita della vita e delle cose. Per far sì che un nuovo mondo nasca, quello vecchio deve essere distrutto completamente. Infatti, non appena le fiamme si spengono i sopravvissuti camminano su un sottile strato di erba nascente. Il grigio della cenere viene spazzato via dal verde dei germogli.

9 – Il drago malvagio Niðhöggr rosicchia le radici di Yggdrasill: dettaglio di una miniatura del XVII secolo (vedi ill. 7).

Ed è in questo momento che per un attimo l’ombra del Níðhöggr copre il mondo, prima di svanire portando su di sé i morti. È una figura emblematica. Il nome letteralmente significa colui che colpisce con odio ed è classificato come un serpente malvagio che vive tra le radici di Yggdrasill. È probabile dunque che esistano due Níðhöggr, uno identificato come malefico (e perciò destinato a tormentare le anime negli inferi) e un altro definito nella profezia della Völuspá come “Serpente di Luce” che ha il compito di portare via i corpi degli dei. In sostanza è plausibile che esso stesso incarni il dualismo bene e male che abbiamo già visto essere portante all’interno della mitologia nordica. E con il suo volo si conclude il Ragnarǫk. Il crepuscolo svanisce alla luce di un nuovo sole che sorge. Un nuovo tempo di dei e di uomini ha inizio. In un ciclo che si ripete all’infinito. Mentre il vento scuote dolcemente le fronde di Yggdrasill e i mondi su di esse custoditi attendiamo che la leggenda si mescoli alla realtà. Non è forse la fine del mondo che tutti vorremmo?

Note

- [1]traduzione di Bjǫrn Heinríkr Vargsson↩

- [2]Traduzione di Dario Giansanti↩

- [3]La profezia della veggente (op. cit.)↩

- [4]spannung: termine tedesco utilizzato in narratologia per indicare il al momento di massima tensione nel testo narrativo.↩

- [5]Lokasenna (op. cit.)↩

Bibliografia e fonti

- Meli, Marcello. Voluspá. Un’apocalisse norrena

. 1ª ed. Roma: Carocci, 2008.

- Chiesa Isnardi, Gianna. I miti nordici

. Milano: Longanesi, 1991.

- Polia, Mario. Voluspà – I detti di colei che vede

. Fiumicino: Il Corallo, 1983.

- Grønbech, Vilhelm. Miti e leggende del nord

. Torino: Einaudi, 1996. Print.

- Mánagoði, Bjǫrn (a cura di). “Lokasenna – Le Offese di Loki.” Eldri Edda – Edda Antica. N.p., 8 Sept. 2012. Web. 3 Oct. 2013.

- “LJÓÐA EDDA VǪLUSPÁ – La profezia della Veggente.” Bifröst – Viaggio nel Paese dei Miti e delle Leggende. N.p., 7 Gen. 2005. Web. 3-8-2013.

Immagini

- Emil Doepler, 1900 circa. Da Heusler, Andreas. Walhall: Die Götterwelt der Germanen [With coloured illustrations by E. Doepler and preface by A. Heusler.]

Berlino: Martin Oldenbourg, 1905.

- incisione di Gunnar Forssell (1859-1903) da disegno di Carl Larsson (1853-1919) dall’edizione di Fredrik Sander del 1893 della Edda Poetica [PD] Commons.

- circa 1765-1766: miniatura dal manoscritto islandese SÁM 66 [PD] Commons.

- come sopra, Commons.

- come sopra, Commons.

- Hélène Adeline Guerber (1909). Illustrazione da Myths of the Norsemen from the Eddas and Sagas. Londra : Harrap. 2. [PD], Commons.

- secolo XVII: miniatura dal manoscritto islandese AM 738 4to (conservato presso Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, Reykjavík) [PD], Commons

- illust. di Friedrich Wilhelm Heine, 1882 circa. Da Wägner, Wilhelm, e Jakob Nover. Nordisch-germanische Götter und Helden: in Schilderungen für Jugend und Volk. 3. verb. Aufl. / ed. Leipzig: O. Spamer, 1882. Pag. 349

- dettaglio della miniatura alla fig. 7 (Commons)