Nel 1978 vengono lanciati in america i “Cabbage Patch Kids”, una serie di stucchevoli bambolotti noti in Italia come i “Bamboli del Campo Incantato”: un giocattolo che divenne molto popolare negli anni ’80. Nel 1985 la Topps Company, azienda statunitense produttrice di caramelle, gomme da masticare e figurine, proprio nell’era del politically correct reaganiano ne fa una parodia chiamata Garbage Pail Kids (“bambini del bidone della spazzatura”): una serie di figurine raffiguranti piccoli mostri intenti in attività rivoltanti come vomitare, giocare con il muco, sguazzare nella tazza del cesso, decomporsi o poco edificanti come drogarsi, infliggersi mutilazioni o inghiottire schifezze. Tra gli autori della serie c’è nientemeno che Art Spiegelman, grande fumettista americano vincitore del Premio Pultizer per il suo capolavoro Maus (romanzo a fumetti che narra la storia del padre Vladek Spiegelman, un ebreo polacco sopravvissuto alla Shoah) che all’epoca lavorava proprio alla Topps. I Garbage Pail Kids arrivano anche in Italia agli inizi degli anni ’90 con il nome di Sgorbions: le figurine di “Carla Igienica”, “Margherita Sfiorita”, “Riccardo Superlardo” e compari di fetenzie entrarono negli zaini e nel cuore dei bambini italiani sovvertendo un’infanzia fatta di merendine, Ken e Barbie e fumetti Disney. Se il nome “Sgorbions” vi dice qualcosa, in questo volume troverete raccolte le prime cinque serie, pubblicate tra il 1985 e il 1986, delle “card” (in America non erano adesive) dei “Garbage Pail Kids”, in formato ingrandito e ovviamente con i nomi originali sconosciuti al pubblico italiano. Nelle prime pagine (in inglese) è proprio Art Spiegelman a raccontare come nacque l’idea di questa serie cult e come alcune caratteristiche, come l’allitterazione nel nome del personaggio (es. “Cracked Craig” o “Bony Tony”), furono ispirate a precedenti prodotti della stessa azienda. Infine, due “chicche”dell’edizione cartacea, ovviamente assenti nell’e–book, che saranno apprezzate da collezionisti ed appassionati del revival: una bustina di card in omaggio e una sovraccoperta in carta oleata, la stessa carta delle bustine delle figurine.

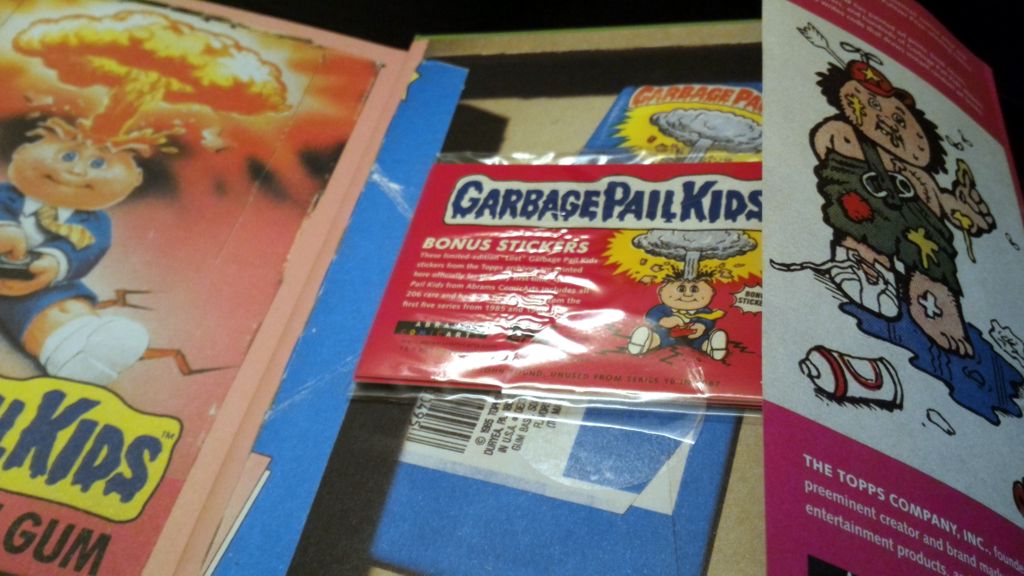

I “bonus sticker” in una bustina attaccata alla terza di copertina.

La notte del 10 aprile 1991, a poche miglia dal porto di Livorno, la nave traghetto Moby Prince diretta ad Olbia si scontra con la petroliera Agip Abruzzo, prendendo fuoco: nell’incidente perdono la vita 140 persone tra equipaggio e passeggeri. L’inchiesta, conclusa frettolosamente, attribuisce le cause del disastro alla nebbia e all’equipaggio che avrebbe lasciato il governo della nave al pilota automatico per poter vedere la partita trasmessa in televisione. Sin da subito qualcosa non torna: le dichiarazioni ufficiali sono contraddette dai numerosi testimoni che, a terra, hanno potutto assistere al disastro. «Livorno ci vede con gli occhi» si sente nella richiesta di soccorso lanciata dalla petroliera via radio, perché di nebbia non ce n’era. I soccorsi indugiano, tardano, perdono tempo in manovre inutili mentre a bordo ci sono ancora persone vive. Perché? «Non era tecnicamente possibile mandare gli uomini a bordo», si difendono le autorità, mentre un eroico marinaio smentisce questa tesi salendo a bordo privo di equipaggiamento e riesce persino ad agganciare un cavo di rimorchio ad una bitta per impedire che la nave vada alla deriva. Addirittura una videocassetta contenente un filmato amatoriale registrato a bordo scompare per un anno, e quando ricompare una parte del nastro è stata rimossa. Solo cialtroneria tipicamente italiana, o dietro c’è qualcosa di più grande da nascondere? A poco a poco emerge uno scenario inquietante e sconcertante: testimonianze che non concordano con le dichiarazioni delle autorità, manomissioni, depistaggi, prove scomparse, navi non segnalate, ufficiali trasferiti, legami con l’eversione nera e la “strategia della tensione”, in un intreccio di politica internazionale, traffici d’armi, ecomafie e servizi segreti. Una matassa intricatissima di cui una giovane giornalista sembrava aver trovato un bandolo: si chiamava Ilaria Alpi, uccisa a Mogadiscio il 20 marzo 1994.

Moby Prince la notte dei fuochi è un graphic novel che —attraverso il linguaggio efficace e diretto del fumetto— racconta i fatti di quella tragica notte e le successive indagini basandosi su eventi reali e documentati, addirittura utilizzando nei dialoghi «trascrizioni fedeli di registrazioni radio o dichiarazioni ufficiali», opportunamente evidenziate per la massima verificabilità. Anche i personaggi sono quasi tutti reali, con qualche licenza alla fantasia come nel caso degli investigatori della polizia scientifica che tuttavia, per evidenti necessità di sintesi, riassumono in sé le figure di «vari consulenti, periti ed addetti alle indagini». Un’inchiesta a fumetti su un mistero tuttora irrisolto e una pagina buia della recente storia italiana.

Silvio Dell’Acqua