subito, al primo colpo, di primo acchito; per estensione di colpo; per estensione anche di colpo, all’improvviso.

…l’analisi generale sulla gracilità del capitalismo italiano, abituato alle protezioni domestiche, diventa d’amblé un giudizio negativo su Berlusconi, De Benedetti e Pirelli e su certe loro iniziative che non saprei neanche identificare.

Epoca (rivista), 1994

È l’italianizzazione del francese d’emblée di uguale significato (emblée è participio passato di embler, “involare”), passata attraverso il dialetto piemontese con la locuzione d’anblè, citata già nel 1860 dal Gran Dizionario Piemontese–Italiano del cavaliere Vittorio di S. Albino:

![]()

Gran Dizionario Piemontese–Italiano (1860), pag. 79

In italiano è comunque utilizzata anche la grafia francese, d’emblée:

Mandarono anche lui sul Carso, e siccome era studente di ragioneria lo promossero d’emblée sottufficiale…

Dal grande fiume al mare: trenta scrittori raccontano l’Emilia-Romagna (2003), pag. 113

Immagine: Jeshoot/Pixabay.

locuzione idiomatica con la quale si nega qualcosa affermato da qualcun’altro o si risponde negativamente ad una richiesta improponibile: «ma che/quale … d’Egitto!», equivale a «ma non dire sciocchezze»; «ma sei impazzito?»

Ma quale desiderio d’Egitto! Quale turpe inganno si nasconde dietro questa mistica del desiderio!

Massimo Recalcati, Elogio dell’inconscio. Dodici argomenti in difesa della psicoanalisi (Mondadori, 2012) p. 54

L’origine della locuzione fa probabilmente riferimento all’Egitto come “luogo lontano” per antonomasia, sia geograficamente che culturalmente: un luogo esotico, al di là del mare, dai costumi molto diversi dai nostri e quindi «stravaganti e inaccettabili» (De Rienzo[1]), come l’affermazione o la richiesta che si intende negare. Gian Luigi Beccaria, nel libro Sicuterat scrive: «Credo che alla fortuna popolare di Egitto nel senso di indeterminato luogo ‘lontano’ abbia decisamente contribuito la cultura biblico–ebraica. Perfetto sinonimo di va al diavolo! era il consueto va in Egitto! (equivalente di del diavolo anche nella frase stereotipata Che … d’Egitto)».[2] Secondo questa ipotesi, l’espressione richiamerebbe le dieci piaghe d’Egitto con cui, secondo l’Esodo, Dio convinse il Faraone a concedere agli ebrei la libertà di partire: qualcosa di terribile, quindi, che non si può accettare (De Rienzo[1]).

All’affermazione della locuzione, nella prima metà del Novecento, può aver contribuito anche l’ondata di “egittomania” che in quegli anni pervase la cultura, nell’arte e nella moda, rafforzata dalla esposizione franco–egiziana del 1911 al Louvre di Parigi e dalla notizia della scoperta epocale, nel 1922, della tomba di Tutankhamon da parte degli archeologi Lord Carnarvon e Howard Cartier. L’espressione fu più volte utilizzata anche nei film di Totò (Antonio De Curtis 1898 — 1967):

— Antonio (Totò): «E va bene! Io tocco! Ma lei perché me fa il ritocco?»

— on. Trombetta: «Ma che ritocco d’Egitto! Fate la cortesia! Oh!»

dal film Totò a colori (1952)[3]

[/ref]

— frate bersagliere (Totò): «Ma quale giardino zoologico d’Egitto! Questi sono uomini che servono per guerreggiare!»

dal film Il giorno più corto (1962)[4]

- [1]De Rienzo, Giorgio “Scioglilingua” in Corriere della Sera, 2 settembre 2005. Web↩

- [2]Beccaria, Gian Luigi Sicuterat. Il latino di chi non lo sa: Bibbia e liturgia nell’italiano e nei dialetti. Garzanti, 2002.↩

- [3]cfr. Caldiron, Orio Totò a colori di Steno: il film, il personaggio, il mito pag. 184 ↩

- [4]cfr. Pintaldi, Adriano Aldo Fabrizi. Arte romana: al cinema e in cucina (Maggioli, 2012). Pag. 91 [external-link]↩

- “Ma che … d’Egitto!” in WordReference — Forum. 4 aprile 2007. Web.

-

“Ma quale (xxx) d’Egitto!” in Italianosemplicemente. 30 novembre 2015.

- “Egittomania” in Déjà Vu. 6/4/2016. Web.

Immagine sopra: fotogramma dal film Totò Sceicco (1950).

tipica esclamazione di frustrazione che Homer J. Simpson, personaggio della serie animata I Simpson (trasmessa negli USA dal 1989), usa quando succede qualcosa di spiacevole o si rende conto di aver fatto qualcosa di molto stupido . Divenuta comune nel linguaggio parlato, secondo il The New Oxford Dictionary of English del 1998 è «usata per commentare un’azione percepita come stolta o stupida»;[1] nel 2011 fu aggiunto all’edizione online del Oxford English Dictionary con la definizione: «esprime frustrazione quando si realizza che qualcosa va nel modo sbagliato o diversamente da come pianificato, o quando qualcuno dice o fa qualcosa di stupido».[2] L’espressione fu inventata dal doppiatore Dan Castellaneta, che si era ispirato ad una analoga espressione dell’attore scozzese Jimmy Finlayson (1887 — 1953), che prese parte a 33 film di Laurel e Hardy (noti in Italia come “Stanlio e Ollio”): “d’ooooooh”, storpiatura di Damn! imprecazione equivalente a “Dannazione!”, “Maledizione!”

- [1]«used to comment on an action perceived as foolish or stupid» Pearsall, Judy, Patrick Hanks. The New Oxford Dictionary of English. Oxford: Clarendon, 1998.↩

- [2]«expressing frustration at the realization that things have turned out badly or not as planned, or that one has just said or done something foolish» Online Oxford English Dictionary.↩

- “It’s in the Dictionary, D’oh!” BBC News. BBC, 14 Giugno 2001. Web. 20-01-2016.

Immagine: Commons

divieto di accesso ad una manifestazione sportiva (daspo sportivo) o ad una determinata area di una città o ad una infrastruttura di trasporto (daspo urbano) per motivi di pubblico ordine e sicurezza, inteso come misura sanzionatoria o preventiva; per estensione divieto di avvicinamento a un luogo/persona o interdizione imposta da un’autorità.

Decreto sicurezza, multe e Daspo a chi abusa della movida

Corriere della Sera, 13 giugno 2016

Il termine deriva dall’acronimo di “Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive”, misura introdotta con la legge 13 dicembre 1989 n. 401 (e successive modificazioni ed integrazioni) con la quale il questore vieta al soggetto ritenuto pericoloso di accedere, per un periodo di tempo stabilito, ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive. La normativa in materia di restrizioni al pubblico delle manifestazioni sportive fu concepita principalmente per le partite di calcio e adottata nel contesto della ratifica di una convenzione europea[1] sottoscritta a Strasburgo il 19 agosto del 1985 a seguito della strage dell’Heysel del 29 maggio 1985 nella quale morirono 39 persone e ne rimasero ferite oltre 600, avvenuta allo stadio Heysel di Bruxelles poco prima dell’inizio della finale di Coppa dei Campioni di calcio tra Juventus e Liverpool allo stadio Heysel di Bruxelles.

daspo sportivo

Il termine daspo per indicare il divieto di accedere alle manifestazioni sportive ex Legge 401/89 comparve sulla stampa a metà degli anni ’90:[2]

…tutti e diciassette sono segnalati all’autorità giudiziaria, sei sono colpiti dal provvedimento Daspo che vieta l’accesso allo stadio.

C. Fusani, la Repubblica, 1 giugno 1995, pag. 44

daspo urbano

Quando fu introdotta, con il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n°14[3] o “Decreto Minniti”, la misura dell’ordine di allontanamento e divieto di accesso ad un’area o infrastruttura, per analogia con il “daspo” sportivo tale provvedimento fu soprannominato “daspo urbano“.[4]

Qualche settimana fa, il sindaco Beppe Sala aveva accennato ai Daspo nei confronti dei nomadi che occupano alcune aree pubbliche.

daspo per i corrotti

La cosidetta “Legge spazzacorrotti” ossia Legge 3 gennaio 2019 nº 3[5] adottava, come misura di contrasto alla corruzione, l’interdizione dai contratti con la pubblica amministrazione per i responsabili di reati contro la stessa. Tale misura, sempre per analogia con le precedenti, fu soprannominata “daspo per i corrotti”

Il Daspo per i corrotti […] vieta in modo permanente a chi ha commesso un reato del ceppo della corruzione (anche peculato, corruzione in atti giudiziari, traffico di influenze, induzione a dare o promettere utilità) di contrattare con la pubblica amministrazione.

la Repubblica, 19 dicembre 2018

Fra i punti principali del ddl, il “daspo” per i corrotti e la possibilità di utilizzare anche per i reati contro la PA l’agente sotto copertura.

divieto di avvicinamento

Il termine “daspo”, da acronimo del “divieto di accedere alle manifestazioni sportive” quale era in origine, per estensione assunse il senso generico di “allontanamento”, “divieto” imposto da un’autorità, come ad esempio il c.d. foglio di via o il “divieto di avvicinamento” di cui all’art 282–ter del C.P.P:

“Daspo” alla stalker, via da casa propria

…l’adozione di misure cautelari come il divieto e l’obbligo di dimora in un determinato comune – e, più specificamente, il divieto di «avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» (una sorta di Daspo sui generis) – possono già oggi disporsi in via cautelare…

altri usi

Per estensione, nel linguaggio comune il termine daspo può essere utilizzato in modo ironico e figurato per riferirsi ad una situazione di divieto o inopportunità a frequentare un determinato luogo o ambiente (ad es. «c’ho il daspo alla coop», «c’ho il daspo universitario!»)

Un’ulteriore recente accezione, questa volta tutt’altro che ironica, è quella di “via!”, “fuori!”, ordine imperativo ad andarsene espresso dalle scritte «daspo» con le quali alcuni vandali xenofobi hanno imbrattato luoghi e insegne di negozi frequentati o gestiti da stranieri a Trento nel 2017.[6] Un messaggio che evoca in modo inquietante gli «Juden raus»[7] dei nazisti e dei loro emuli.

- [1]Dettagli del Trattato n°120 – Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, Consiglio d’Europa, 1º novembre 1985.↩

- [2]Repubblica del 1° giugno 1995, p. 44, Sport (Claudia Fusani); cit. in Treccani, Vocabolario Online (op. cit.)↩

- [3]“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città“↩

- [4]Ufficialmente “ordine di allontanamento”.↩

- [5]Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza e movimenti politici↩

- [6]“Trento, scritte “Daspo” contro alcuni negozi gestiti da stranieri” in Giornale Trentino. 31 lugli 2017. Web.↩

- [7]“Fuori gli ebrei!”, in tedesco.↩

- “daspo” in Vocabolario Online. Treccani. Web.

- “daspo urbano” Il Post, 25-9-2018. Web

- “mini–daspo per allontare chi attenta al decoro!” Il Sole 24 ore, 12 aprile 2017. Web.

IN ALTO: foto di Djordje Nikolic da Pixabay

pleonasmo, utilizzo ridondante di sinonimi per esprimere la stessa cosa; anche storpiatura di chi parla una lingua straniera senza conoscerla. Deriva dal greco δατισμός (datismós) che significa «il parlare come Dati» (Treccani), dal nome di tale Dati (Dâtis in greco, Dātiya in persiano), figlio di Istaspe, generale dell’esercito persiano e governatore d’Ionia (VI secolo a.C.). Secondo Aristofane, Dati amava la lingua greca e cercò di impararla, ma non conoscendola bene la parlava in modo storpiato ed affettato. In particolare si narra che, volendo rendere i propri discorsi più “energici”,[1] non lesinasse in sinonimi superflui come «sono contento, me ne rallegro, me esulto», ottenendo però un’effetto ridondante ed artificioso. Aristofane ne fà menzione nella sua Commedia della Pace, chiamando questo modo di parlare “la musica di Dati”.[1] Il datismo è quindi una forma di pleonasmo, in quanto la ripetizione è superflua dal punto di vista grammaticale e del contenuto. Tuttavia, può essere consapevolmente usato come figura retorica al fine dare alla frase maggiore intensità ed efficacia.

È detto datismo anche il parlare storpiato (solecismo) dello straniero che tenta di parlare una lingua senza conoscerla — sempre con riferimento alle velleità grecofone del persiano Dati — con un effetto, per chi ascolta, simile a quello di Totò che, pensando di rivolgersi ad un militare tedesco, chiede al vigile milanese: «noio volevan savuar… l’indiriss, ia?» (Totò, Peppino e la malafemmina, 1956)

Impropriamente datismo è utilizzato anche come sinonimo di dataismo (dall’inglese dataism), che si riferisce invece alla mentalità o filosofia generatasi intorno all’emergente importanza dei dati e degli algoritmi.

- D’Alembert, Diderot, Marmontel et al. Dizionario di belle lettere […] tradotto e regolato ad uso dell’Italia. Venezia: Foresti e Bettinelli, 1816. Edizione 2ª. Volume I, pag. 220.

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 118. ISBN 88–08–08878–2

- “datismo” in Vocabolario online. Treccani. Web.

IN ALTO: scena del vigile dal film Totò, Peppino e… la malafemmina (1956)

(scritto anche dazebao o tazebao) manifesto politico, specialmente se scritto a mano, o grande scritta murale a carattere politico. Deriva dalla trascrizione del cinese 大字报 (pinyin: dàzibào) che significa letteralmente giornale a grandi caratteri e si riferisce ai giornali murali scritti a mano che in Cina, sin dai tempi dinastici, venivano affissi in apposite bachche pubbliche per permetterne a tutti la lettura. La massima diffusione dei dazebao a scopi politici si ebbe durante la Grande Rivoluzione Culturale di Mao Zedong del 1966, quando le scritte murali divennero «mezzo di pubblico dibattito, protesta, propaganda, critica e comunicazione popolare» (Lu Pan, 2015 op. cit.).

Cina, 2008: scritte murali che invocano la riforma della tassazione rurale a nord di Futu: sono i moderni dazibao.

(Commons/CC-BY-SA 3.0)

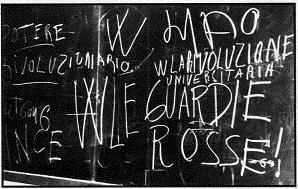

Italia, 1968: slogan scritti su una lavagna in una scuola occupata.

Il termine arrivò in Italia alla fine degli anni ’60, quando i manifesti cartacei scritti a mano divennero il mezzo più diretto e veloce per comunicare le ragioni delle proteste e le prese di posizione durante i movimenti del Sessantotto. Questi manifesti, chiamati tazebao per analogia con quelli della rivoluzione cinese, diventarono una efficace forma di comunicazione politica “diretta” e popolare, che si contrapponeva ai mezzi di comunicazione unilaterali della politica tradizionale.

I giornali murali appesi in bacheca, chiamati in tedesco Wandzeitung, furono popolari anche nelle fabbriche dell’ex Germania Est come mezzo di comunicazione e propaganda.

dazibao o tazebao?

La grafia oggi ritenuta più corretta e universalmente utilizzata dazibao, dalla trascrizione secondo il metodo pinyn (dàzibào) che dal 1982 è lo standard internazionale ISO per la trascrizione del cinese oggi adottato ufficialmente anche nella Repubblica Popolare Cinese, Singapore e Taiwan. Questa grafia era già attestata però, in Italia, dagli anni ’70:

…sulla scia dell’onda di «dazibao», alcuni dei quali sembrano mettere in dubbio la «legalità della risoluzione»…

da Nazione 28 novembre 1978[1]

Tuttavia, soprattutto prima dell’introduzione del pinyin, il termine si presenta in varie grafie a seconda dell’adattamento fonetico:

- dazebao: (attestato dal 1969) trascrizione comune in italiano, riportata nel 1986 dal Dizionario di parole nuove 1964 – 1984

di Cortelazzo e Cardinale (op. cit.) come «grafia più recente», dal Collins Italian Dictionary del 1995 e online da Treccani, De Mauro, Sabatini–Coletti.

Abbiamo fatto una grande propaganda per far conoscere i dazebao di Shanghai, Nanchino e Lanchow e incoraggiati da questi dazebao abbiamo scritto i nostri.

da Vento dell’Est (rivista), Anno VIII, Novembre 1973, pag. 27.

- tazebao: fu la grafia più comune in Italia durante la contestazione del Sessantotto (1968), prima quindi che venisse adottato il pinyn come standard internazionale.

…il tazebao è la negazione del modo tradizionale di fare politica con grandi mezzi, ma contro o senza le masse. I tazebao sono canali costanti di dibattito e vivono della vita di un movimento rivoluzionario di massa

…il ’68 vide nascere nuove forme di comunicazione politica: non solo il comizio (o il discorso parlamentare) ma anche il volantino, il tazebao (o dazebao: parola cinese che indicava il ‘manifesto murale’) e soprattutto lo slogan, in cui a lungo si esercità la “fantasia al potere”…

da AA.VV. I linguaggi del ’68, FrancoAngeli 2009

- tatsebao: altra grafia utilizzata per lo più dalla stampa negli anni ’70:

I segni più evidenti di questo malessere non consistono tanto nelle roboanti frasi dei Tatsebao quanto piuttosto in alcuni cifrati editoriali che compaiono in certe occasioni sulla stampa di Pechino.

da L’Espresso, 1974.

- tatzebao o tatze-bao: altra grafia utilizzata in italiano, riportata da Cortelazzo e Cardinale (1986, op. cit.) e online da De Mauro e Treccani come variante «meno corretta» di dazebao.

ecco i tatze-bao che non solo tappezzano le pareti esterne delle università occupate, ma spesso appaiono sulle mura cittadine

da Almanacco Bombiani 1971, pag. 47[1]

Affisso come tatze-bao all’università…

da AA.VV. Care Compagne Cari Compagni. Lettere a Lotta Continua, pag. 295 (1978)[1]

È soprattutto il linguaggio usato nelle riviste, nei tatze-bao o nelle trasmissioni delle radio libere quello che colpisce gli osservatori esterni.

da Grispigni, Marco Il Settantasette: un manuale per capire, un saggio per riflettere Il Saggiatore, 1997

- tatzepao: grafia utilizzata in inglese, probabilmente dalla trascrizione Wade–Giles (v. →ta-tzu-pao):

We bought three big pieces of yellow paper, made the statement into a tatzepao entitled “My Determination” and I took it to the Academy.

da Life magazine, vol. 62, nº 22, 2 giugno 1967, pag. 33

- ta-tzu-pao: dalla trascrizione Wade–Giles (ta4-tzu4-pao4), in uso nei paesi anglofoni prima dell’introduzione del pinyn, variante utilizzata in inglese e in tedesco (dizionario Pons ):

Ma and the others spent much of their time writing repeated self-examination essays dealing with the charges made against them in the ta-tzu-pao.

da King Whyte, Martin Small Groups and Political Rituals in China, University of California Press, 1974

L’uso in italiano della grafia ta-tzu-pao, di probabile provenienza anglofona, è riportato da Cortelazzo–Cardinale (1986) come «variante grafica occidentale» e dal dizionario online Olivetti come «variante grafica meno comune»:

Sui muri degli edifici appaiono i primi ta-tzu-pao…

da Enciclopedia Italiana, 1978[1]

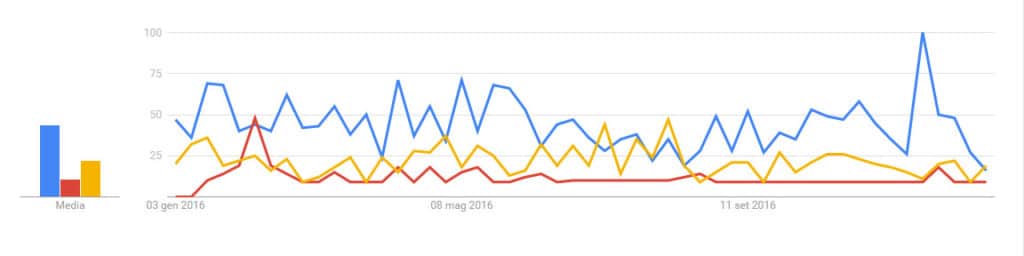

La grafia più comune è comunque dazibao, come si evince anche dai risultati delle ricerche su Google:

- dazibao: c.a 264.000 risultati

- dazebao: c.a 79.000 risultati

- tazebao: c.a 46.900 risultati

- tatzebao: c.a 7.860 risultati

- tatzepao: c.a 1.200 risultati

- ta–tzu–pao: c.a 1.000 risultati

Risultati delle ricerche su Google a gennaio 2017

Ulteriore conferma si ottiene da Google Trends, che conferma che la grafia dazibao sia quella che registra il maggior numero di ricerche su internet:

Confronto tra i volumi di ricerca nel 2016: ● dazibao ● dazebao ● tazebao

IN ALTO: attivisti cinesi preparano dazibao di propaganda, 1957 (Commons).

- Cortelazzo, Manlio e Ugo Cardinale Dizionario di parole nuove 1964 – 1984

. Torino: Loescher Editore, 1986. Pag. 56, 182.

- Pan, Lu Aestheticizing Public Space: Street Visual Politics in East Asian Cities Intellect Books, 2015. Pag. 27. ISBN 978-1783204533

- “tatzebao” in Dizionario italiano De Mauro. Web <dizionario.internazionale.it>

- “tatzebao” in Vocabolario Treccani. Web <treccani.it>

letteralmente “di noi altri”, espressione romanesca (originariamente trasteverina) che significa “uno/a di noi”: in senso scherzoso —con un’accezione tra l’orgoglio indentitario e il dileggio— “del quartiere”, quindi “casereccio”, “alla buona”, ma anche nel senso di “provinciale”, ossia caratteristico delle limitate realtà dei quartieri o delle piccole città in contrapposizione a quelle di rilevanza nazionale o internazionale:

…il protagonista dello scandalo Bankitalia, è un Enrico Cuccia de’ noantri, con i furbetti del quartierino al posto del salotto buono.

Curzio Maltese in Come ti sei ridotto (Feltrinelli, 2006)

…torvi e coatti come i «naziskin de’ noantri»…

Lidia Ravera in Piccoli uomini… (Il saggiatore, 2011) Pag. 25.

Definita “un’altra Woodstock de’ noantri” dalla stampa locale… [Il Festival di Villa Borghese a Roma del 1974, n.d.a.]

Matteo Guarnaccia in Re Nudo Pop & altri festival… (Vololibero, 2013) Pag. 121.

Aldo Cazzullo, inviato del Corriere della Sera dal 2003 e per quindici anni alla Stampa, scrive nel suo libro L’Italia de noantri (Mondadori, 2010) che il noantri romanesco è «il modo provinciale e compiaciuto di ricondurre il mondo a noi stessi, alla nostra dimensione, al nostro cortile», ma anche «una logica di vita». Il noantri è un’enfatizzazione del noi, con cui —ponendosi come altri rispetto a voi— si rafforza il senso di identità del noi: si contrappone al voantri, cioè “voialtri”, “voi di altri quartieri”. L’espressione de’noantri si riferisce alla “Festa de’ noantri”, la festa degli abitanti di Trastevere che si tiene ogni anno a luglio ed è dedicata alla Beata Vergine del Carmelo (aka “Madonna Fiumarola”) detta anche, appunto, la “Madonna de’ noantri”.

- Remotti, Francesco L’ossessione identitaria. Laterza, 2017. Pag. 37–38. ISBN 978-8858127063

- Bonaventura, Aldo “L’Italia de Noantri” in Il blog di Aldo Bonaventura. 31 docembre 2009. Web.

- “noàntri” in Dizionario Olivetti. Web.

- Festa de’ Noantri. Web. <festadenoantri.it>

Foto: Trastevere, 2016 (kirkandmimi/Pixabay)

scritto anche “debacle”; (s.f) “disgelo”; (fig.) “umiliante sconfitta” (es. «La debacle del Movimento 5 Stelle, i grillini mai così in basso» TPI News, 27/5/2019); impropriamente anche “dibattito”. Deriva dal francese débâcle (derivato di débâcler, “sbloccare”, “sgelare”, a sua volta contrario di bâcler, “fermare”) originariamente (XV secolo) con il significato di “liberazione di un porto dai battelli che lo ostruiscono”, poi (1690) con quello di “scioglimento”, riferito al disfacimento di lastroni di ghiaccio su laghi o fiumi e al conseguente flusso di piena o alluvione:

Victor Hugo, Napoleone il piccolo (1852)

Nel significato letterale, geologico, il termine viene mutuato dalla lingua inglese (nella grafìa debacle) dal 1802, mentre è registrato (tra le voci francesi, però) dal dizionario francese–italiano di Annibale Antonini già dal 1752 come «il disciorsi, che si fa del ghiaccio nei fiumi».[1]

Dal XIX assume anche il significato figurato di rivoluzione (citato nel Dictionnaire universel de la langue françoise di Boiste, 1803), con probabile richiamo all’immagine della dirompenza della piena dopo il disgelo; dal 1840 c.a anche quello, sempre figurato, di “disfatta”, “totale sconfitta” e infine, dal 1920, anche di “diarrea” (con evidente, ironico riferimento all’onda di piena).

Soldati bavaresi si scontrano con la fanteria di marina francese nel villaggio di Bazeilles, durante la battaglia di Sedan del 2 settembre 1870 (Richard Knötel, 1900).

In italiano, nel linguaggio corrente e giornalistico, ha assunto anche il significato improprio di “dibattimento”, “disputa”, querelle, probabilmente solo per somiglianza con la parola “dibattito” (es: «Continua la débâcle tra il Ministro dell’Interno e il regista siciliano…» Popcorntv, 18/8/2018 ); uso che si riscontra però anche in spagnolo («… esto fue lo que desencadenó la debacle entre ellos»[2])

Grafia

Sebbene la grafia corretta in francese sia débâcle, in italiano viene spesso scritto débacle per mancanza dell’accento circonflesso nell’alfabeto, o addirittura debacle. Quest’ultima grafia è quella utilizzata in inglese, lingua il cui alfabeto non prevede segni diacritici se non nei prestiti linguistici.

embâcle e debâcle

Nel lessico geologico il contrario di débâcle è embâcle, che si riferisce appunto alla formazione del ghiaccio il cui successivo scioglimento darà luogo ad una débâcle:

…dopo un breve accenno all’andamento delle temperature nell’inverno del 1929 e delle circostanze idrauliche e idrologiche del Po e dei suoi affluenti, studia il formarsi del ghiaccio nel fiume, illustrando il fenomeno della débâcle e della embacle e le alterazioni da queste apportate al regime.

da Bollettino della Reale Società geografica italiana, 1932.

- [1]Antonini, Annibale. Dictionnaire françois, latin & italien Venezia, 1752. Tomo II, pag. 169.↩

- [2]da La otra mitad del códice di Juan Octavio Schietekat Ballesteros, 1996. Pag. 53.↩

- “DÉBÂCLE” in Trésor de la Langue Française informatisé <stella.atilf.fr/>

- “débâcle” in Ortolang. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. <cnrtl.fr>

- “débâcler” in Ortolang, ibidem.

- “debacle” in Online Etymology Dictionary. Dougles Harper. Web. <etymonline.com>

- “debacle” in Vocabolario online. Treccani. Web.

- “debacle” in il Sabatini Coletti, Corriere della Sera. Web.

- “débâcle” in Una Parola al Giorno. Web.

In alto: Múlaþing, Norvegia. Foto di Bernd Dittrich / Unsplash