tatoo, decorazione pittorica corporale permanente, anche la tecnica utilizzata per realizzarla; per similitudine anche decorazioni sulla pelle delebili (es. “tatuaggio temporaneo”, “tatuaggio all’henné”) che imita il tatuaggio vero e proprio, anche se realizzate con tecniche molto diverse.

Attestata in italiano dal 1836 la parola italiana tatuaggio deriva dal francese tatouage, a sua volta derivato del verbo tatouer che compare per la prima volta nell’edizione francese dei diari del primo viaggio dell’esploratore britannico James Cook (1728 – 1779), Voyage dans l’hémisfère austral et autour de monde (1778). A sua volta, traduzione dall’inglese tattow (poi diventato tattoo o tatoo) attribuito allo stesso Cook che arrivato a Tahiti nel 1768 rilevava l’uso di effettuare decorazioni corporali. Il termine usato da Cook derivava dal nome nelle lingue polinesiane locali di queste decorazioni; dette appunto tau tau in polinesiano,[1] tatau in taitiano e samoano,[2] tatu in marchesiano. Probabilmente di origine onomatopeica: ricordava infatti il rumore prodotto dal picchiettare del legno sull’ago utilizzato per marcare la pelle.

I tatuaggi eseguiti per mezzo di puntura e pigmento colorante erano noti e praticati anche Europa da molto prima dei viaggi di Cook, ma chiamati con termini diversi a seconda del contesto, del tipo di decorazione o della funzione. Ad esempio presso gli antichi romani erano chiamati stigmae e nel VI secolo stigmate.[3] Nel medioevo in Italia i tatuaggi assunsero vari nomi regionali come marca, marconzito, segno, devozione,[4] in particolare in riferimento ai tatuaggi religiosi fatti dai pellegrini cristiani; a Loreto gli ambulanti che facevano i tatuaggi devozionali erano detti “marcatori”.[5]

- [1]CNRTL (op. cit.)↩

- [2]Douglas Harper, (op. cit.)↩

- [3]“i tatuaggi nell’antica Roma” in Romano Impero.↩

- [4]Di Paolo, M. C. e S. Fiume “Il Tatuaggio” in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, nº 1-3 1989, pag. 115.↩

- [5]Mezzolani, R. “Tatuaggi sacri e tatuaggi profani: la storia dei marcatori di Loreto” in Destinazione Marche, 02/12/2014. Web.↩

- “tatuaggio” in Vocabolario online. Treccani. Web.

- “tatuaggio” in Il Sabatini Coletti. Corriere della Sera. Web.

- “tatuaggio” in Il Nuovo De Mauro. L’internazionale. Web.

“tatouer” in Ortolang. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL). Web.

“tatto” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web.

Foto: Gabriel Nunes on Unsplash

o UFO, oggetto volante non identificato; qualunque fenomeno aereo o presunto tale, rilevato a vista o strumentalmente, la cui natura non possa essere immediatamente individuata dall’osservatore. Deriva dal termine “UFOB”, acronimo dell’espressione inglese Unidentified Flying OBject, la cui “B” finale fu col tempo abbandonata diventando “UFO”. Un regolamento dell’Aeronautica militare degli Stati Uniti del 12 agosto 1954 (noto come “Airforce Regulation 200–2“) definiva un “UFOB” come «qualsiasi oggetto aereo le cui prestazioni, caratteristiche aerodinamiche o caratteristiche inusuali non siano riconducibili a nessun velivolo o tipo di missile attualmente conosciuto, o che non possa essere chiaramente identificato come un oggetto familiare». Va precisato che si era in piena guerra fredda e l’intelligence dell’aeronautica era probabilmente più interessata alle attività di velivoli sperimentali sovietici che ad eventuali, presunte navicelle di provenienza extra–terrestre: la stessa risoluzione precisa infatti che i due aspetti che interessavano l’aeronautica erano, in primis, la valutazione di una possibile minaccia per la sicurezza nazionale e, in secondo luogo, la possibilità di investigare sull’aspetto tecnologico. Dalla stampa specializzata, verso la fine degli anni ’50 il termine “UFO” entrò nel linguaggio comune come sinonimo di flying saucer, disco volante, nel senso di “presunto velivolo di origine aliena”. A partire dal primo avvistamento riportato dal pilota Kenneth Arnold il 24 giugno 1947, i dischi volanti erano infatti divenuti protagonisti di un folklore alimentato dal clima di paura e segretezza della guerra fredda, ma anche da mistificazioni e frodi. L’interesse popolare verso questi fenomeni, veri o presunti che fossero, non si esaurì però con il periodo storico e nel linguaggio comune il termine UFO è tuttora sinonimo di “navicella aliena”. Tale uso, sebbene radicato, è però etimologicamente improprio: infatti, qualora un eventuale velivolo di origine extra–terrestre venisse effettivamente identificato come tale, cesserebbe di essere “non–identificato” e quindi non dovrebbe più essere definito “UFO”. Le credenze, però, non sempre si accordano con la logica.

Equivalente è l’acronimo OVNI, comune a diverse lingue latine come l’italiano (Oggetto Volante Non Identificato), lo spagnolo (Objeto Volador No Identificado), il francese (Objet Volant Non Identifié) ed il portoghese (Objeto Voador Não Identificado).

In italiano, la locuzione preposizionale a ufo significa senza pagare, a spese altrui (es. «vivere a ufo», «mangiare a ufo»), la cui origine però non ha nulla a che vedere con l’acronimo UFO riferito agli oggetti volanti (→a ufo)

- Castoldi, Massimo e Ugo Salvi Parole per ricordare — Dizionario della memoria collettiva. Bologna: Zanichelli, 2003. Pag. 403. ISBN 88–08–08878–2

- grazie a Scott Brando di Ufo of Interest.

Foto: presunto oggetto volante non identificato (UFO) fotografato a Passaic, nel New Jersey, tra il 28 ed il 30 luglio del 1952, dettaglio (CIA/Commons).

tipo di distillato prodotto in Irlanda o nordamerica. Il termine è nato nel XIX secolo come variazione ortografica dell’irlandese whiskey, attestato dal 1715, a sua volta deriva dal gaelico uisge beatha che significa letteralmente “acqua della vita”, dall’irlandese antico uisce, “acqua” e bethu “vite”; probabilmente calco dal latino medievale aqua vitae utilizzato dal XIV secolo nella medicina galenica per i distillati (come il francese eau de vie che significa “brandy”). La differenza ortografica tra whiskey e whisky è stata introdotta solo nel XIX secolo. Il termine →whisky si riferisce alla versione scozzese del distillato.

- In Irlanda il whiskey (o Irish whiskey) è un distillato di cereali ottenuto da orzo maltato e non maltato con eventuali percentuali di altri cereali, A differenza dello Scotch whisky (metodo scozzese), nella produzione di Irish whiskey non si utilizza la torba e la distillazione è generalmente continua (o a colonna). Il distillato deve risposare per legge minimo tre anni in botte, ma solitamente sono messi in commercio distillati con un’età minima più alta anche se non superiore ai 10–12 anni. Il whiskey irlandese si caratterizza per essere ricco dei profumi dell’orzo e più in generale dei profumi derivati della fermentazione e dall’evoluzione in botte, a differenza di quelli scozzesi in cui domina la sensazione torbata. Si producono blended (miscela di distillati di vari cereali) e single malt (ottenuti da solo orzo maltato).

- In nordamerica (Stati Uniti e Canada) il whiskey è prodotto a partire da mais (corn whiskey e bourbon) o segale (rye whiskey).

- “whiskey” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web.

- AA.VV. Il mondo del sommelier

Associazione Italiana Sommelier, 2016. ISBN 978-8899600020

Sopra: whiskey irlandese Tullamore Dew (bogitw/Pixabay).

distillato di cereali prodotto originariamente in Scozia e poi diffusosi in tutto il mondo con diverse variazioni. Il termine whiskey, attestato dal 1715, deriva dal gaelico uisge beatha che significa letteralmente “acqua della vita”, dall’irlandese antico uisce, “acqua” e bethu “vite”; probabilmente calco dal latino medievale aqua vitae utilizzato dal XIV secolo nella medicina galenica per i distillati (come il francese eau de vie che significa “brandy”). La differenza ortografica tra whiskey e whisky è stata introdotta solo nel XIX secolo. Il termine →whiskey si riferisce alla versione del distillato prodotta con metodo originale irlandese (Irish whiskey) o ai distillati nordamericani di mais o di segale.

Il whisky scozzese, detto anche scotch whisky, è suddiviso in tre grandi famiglie: malt whisky, grain whisky e blended.

- Il malt whisky è un distillato prodotto dalla combinazione di orzo, torba e acqua povera di minerali; se l’orzo maltato è prodotto in una singola distilleria si ha il “single malt”, se l’orzo proviene da diverse distillerie si ha il “pure malt”.

- Il grain whisky o “whisky di cerali” si ottiene da frumento e mais non sottoposti a maltazione; essi sono infatti macinati finemente e cotti ad alta temperatura e la fermentazione avviene grazie ad una piccola aggiunta di orzo maltato. Se il whisky è ottenuto da una sola distilleria viene denominato Single Grain, mentre se sono miscelati con altri grain whisky o malt whisky prendono il nome di Blended.

- Il blended oltre che un tipo di whisky viene definita un’arte in cui occorre saper bene miscelare whisky di cereali con whisky di malto. I blended sono stati prodotti a partire dal 1850, sia per ragioni di costo, sia per andare incontro al gusto dei consumatori che volevano un distillato meno aggressivo di quello di malto.

Oltre alla materia prima a distinguere i tipi di whisky è anche la distillazione. Il malt whisky è prodotto tramite una doppia distillazione discontinua, in alambicchi di rame detti pot still, gelosamente custoditi dai distillatori per via dell’influenza che esercitano sul carattere del whisky. È detto discontinuo perché il fermentato è inserito in una caldaia è una volta terminato il processo occorre fermarsi per ricaricare il fermentato e scaricare gli “scarti” di produzione (dette anche “borlande” da cui si ricava glicerina o mangimi). Il grain whisky utilizza invece la distillazione continua tramite colonne di rettificazione dette coffey still: il fermentato viene inserito senza sosta e quindi distillato e le borlande sono continuamente scaricate.

In Scozia ogni whisky deve trascorrere minimo 3 anni in botti di rovere, ma in genere si hanno dai 5 ai 10 anni di invecchiamento. Nel caso dei blended l’età riportata in etichetta indica l’invecchiamento minimo. Gli estimatori del whisky scozzese sostengono tuttavia che il periodo ideale d’invecchiamento in botte sia dai 10-15 anni, fino ad arrivare anche ad alcuni decenni.

- “whiskey” in Online Etymology Dictiona/?p=1671ry. Douglas Harper. Web.

- AA.VV. Il mondo del sommelier

Associazione Italiana Sommelier, 2016. ISBN 978-8899600020

Sopra: whisky scozzese Bowmore (Paeparadox/Pixabay).

nativo o abitante degli Stati Uniti d’America. L’origine del termine è incerta, si ipotizza possa derivare o dalla parola scozzese yankee “furbo”, o dall’irlandese Jankin “piccolo Jan”, o anche dalla pronuncia indiana di anglais (tuttavia, nessun termine che richiami yankee è stato trovato in documenti di qualsiasi lingua dei nativi americani). Il primo uso documentato del termine risale al 1758, in una lettera del generale britannico James Wolf, che così si riferisce — in senso dispregiativo — alle truppe coloniali americane sotto il suo comando. Le truppe inglesi durante la guerra di indipendenza chiamavano yankee i ribelli americani. Oggi il termine è genericamente usato in tutto il mondo con il significato di statunitense, non solo in riferimento alle persone (es. “cultura yankee”).

militari yankee in marcia verso Cremona

Corriere della Sera, 2 settembre 1988, pag. 36

Negli Stati Uniti invece si intende per yankee un americano del nord o più precisamente del New England, regione dove si stabilirono i “padri pellegrini”. Lo scrittore americano Elwyn Brooks White (1899 – 1985) riassume così i diversi significati della parola yankee a seconda della prospettiva geografica:

To Americans, a Yankee is a Northerner.

To Northerners, a Yankee is an Easterner.

To Easterners, a Yankee is a New Englander.

To New Englanders, a Yankee is a Vermonter.

And in Vermont, a Yankee is somebody who eats pie for breakfast.

Per gli americani, uno Yankee è del nord.

Per quelli del nord, uno Yankee è del nordest.

Per quelli del nordest, uno Yankee è del New England.

Per quelli del New England, uno Yankee è del Vermont.

E in Vermont, uno Yankee è qualcuno che mangia la torta a colazione.

- “Yankee” American Heritage Dictionary of the English Language. Houghton Mifflin Harcourt.

- “Yankee“. National Geographic Education – Encyclopedia.

Sopra: dettaglio del dipinto Yankee Doodle o The Spirit of ’76 di A.M. Willard (Commons)

giovane professionista o uomo d’affari; membro del gruppo socioeconomico composto da giovani professionisti che lavorano nelle città, tipico stereotipo dell’ethos degli anni ’80: giovane, ambizioso, arrampicatore sociale, neoarricchito, senza classi sociali né debiti con il passato.[1] Deriva dall’acronimo YUP (Young Urban Professional) e il suffisso vezzeggiativo/nominale[2] –ie (come in hippie, yippie[3] e preppie,[4] sui quali yuppie è modellato). Anche aggettivo (es. “moda yuppie”).

La figura dello yuppie nacque durante il periodo della cosiddetta “Reaganomics”, quando cioè gli USA si lasciavano alle spalle la seconda crisi economica e le politiche di deregolamentazione del mercato interno e riduzione delle aliquote fiscali portarono ad un periodo di diffuso benessere economico. La disillusione delle ideologie di massa che caratterizzarono i decenni precedenti (le contestazioni sessantottine, il movimento hippie, il pacifismo), unita alle nuove possibilità offerte dalla speculazione finanziara, portarono all’affermazione dell’individualismo e di nuovi stili di vita di stampo consumistico ed edonistico.

Il termine yuppie comparve per la prima volta sulla carta stampata nel maggio del 1980 in un articolo di Dan Rottemberg sulla rivista mensile Chicago:

Dan Rottemberg, “About that urban reinassance…” in Chicago, maggio 1980.

Dan Rottemberg dichiarò però di non aver inventato il termine, ma di averlo sentito usare già da altre persone. All’epoca circolavano almeno altri quattro termini simili, in competizione tra loro per definire questo nuovo e crescente gruppo demografico:

- yap: acronimo di Young Aspiring Professional («’Philips’ Yaps believe in vigorous self-advancement, jogging and BMW’s» Sunday Times, 1984[1]).

- yup: acronimo di Young Urban Professional, da cui deriva lo stesso yuppie.

- yumpie: dall’acronimo di Young Upwarding–Mobile Professional, con il suffisso –ie («The yumpies climbing the ladder of success with great agility can be described as upscaling.» New York Time Magazine, 1984[1]).

- yupster:[6] dall’acronimo di Young Urban Professional, con il suffisso -ster che denota una persona associata a quanto espresso dalla radice, come in youngster (giovanotto) o hipster (alla moda, popolare).

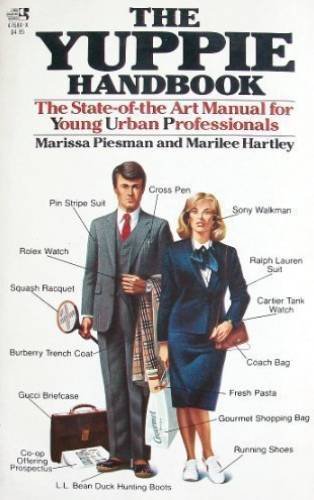

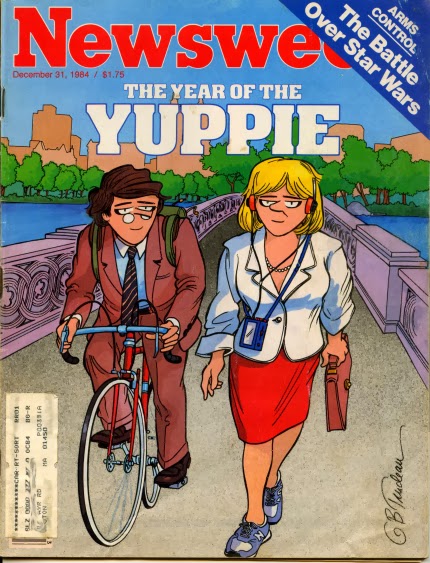

Il 1984 vide l’affermazione definitiva del termine yuppie, grazie alla concomitanza di diversi fattori tra i quali l’uscita del libro The Yuppie Handbook (“il manuale dello yuppie”) di Marissa Piesman e Marilee Hartley, sulla falsariga del The Official Preppy Handbook del 1980[4][7] la candidatura alla presidenza degli Stati Uniti del senatore dem Gary Hart, sostenuto dai social-liberali e noto come il “candidato yuppie”; infine il settimanale Newsweek che dichiarò il 1984 “l’anno dello yuppie”[8] sancendo l’inizio dell’inflazione linguistica e del fenomeno di costume.

Alla fine del 1984 il settimanale Newsweek definisce quello appena trascorso come “l’anno dello yuppie”: «the young urban professional have arrived». La copertina ricalca quella del “manuale dello yuppie”.

Inizialmente neutro, il termine iniziò ben presto ad assumere anche una sfumatura negativa, con l’aggiungersi dell’accezione di arrogante. Già nel 1985 in un articolo sul Wall Street Journal la ricercatrice Theresa Kersten definisce una “reazione Yuppie” quella di rinviare progetti di vita, come farsi una famiglia, per «pagare le rate delle Saab», concludendo che «essere uno yuppie significa essere una creatura disgustosa ed indesiderabile». Fu però il crollo dei mercati azionari del 1987 — il famoso “lunedì nero” — e la conseguente crisi economica a far sì che il termine yuppie assumesse definitivamente quella connotazione sarcastica o addirittura spregiativa che si porta ancor oggi. Era l’inizio del declino dello yuppiedom e l’8 aprile del 1991 il settimanale Time ne accertò la fine pubblicando un ironico necrologio.[9] Dal 1992 l’espressione yuppie scum (nientemeno che “feccia yuppie”) in inglese americano era divenuta un epiteto ingiurioso per indicare una persona particolarmente avida ed arrogante.[6]

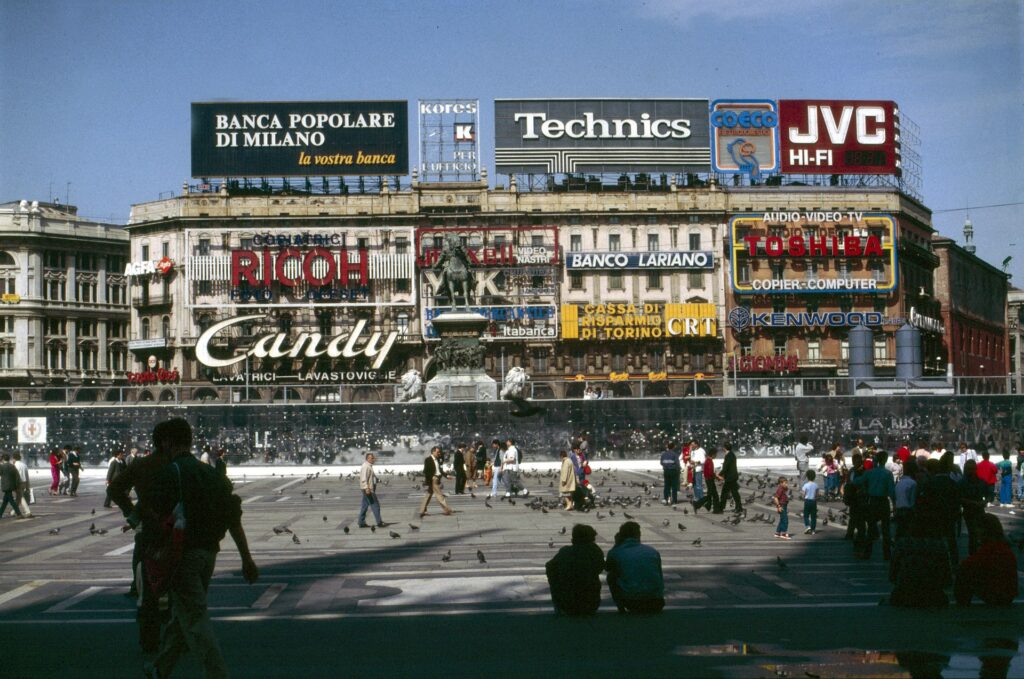

Milano, piazza Duomo nel 1985.

Il fenomeno yuppie si diffuse anche in Europa, soprattutto nel Regno Unito dell’era tatcherista (fu pubblicato un ironico “manuale” britannico simile a quello americano: The Official British Yuppie Handbook, 1984), portando con sé il termine che si trova pressoché invariato in tutte le lingue europee — se si esclude la grafia alternativa yuppy in inglese britannico — tanto che può essere considerata una parola internazionale.

Anche l’Italia, che usciva dagli anni di piombo per attraversare un periodo di crescita economica sotto il governo Craxi, vide la propria espressione dello yuppismo nei giovani manager della “Milano da bere”, rampanti e à la mode, i cui stereotipi e comportamenti sono parodiati nei film commedia Yuppies e Yuppies 2 del 1986. La voce yuppie entrò quindi anche nella lingua italiana come forestierismo, nella quale è attestato dal 1984 (cfr. Sabatini Coletti) ed utilizzato sia nella grafia originaria yuppie che in quella britannica yuppy (De Mauro). Dopo che nel 1992 lo scandalo Tangentopoli pose fine al periodo craxista e smorzò la cultura del rampantismo, del termine yuppie rimase quasi solo l’uso ironico o dispregiativo.

Dopo gli anni 2000 l’espressione yuppie ebbe però in tutto il mondo un revival nell’uso per indicare, non più necessariamente in senso negativo, i nuovi giovani di successo: un articolo della rivista statunitense Details intitolato The Return of the Yuppie affermava infatti che «gli yuppie del 1986 e quelli del 2006 sono così simili da essere indistinguibili».[10]

- [1]Ayto, J. (op. cit.)↩

- [2]“-ie” in Dictionary.com. Web.↩

- [3]Soprannome dei membri dello Young International Party (YIP), movimento giovanile radicale.↩

- [4]Il preppie o preppy è il giovane liceale di classe agiata, da prep school, abbreviazione di college preparatory school ossia “scuola preparatoria al college” che negli USA è un tipo di liceo frequentato da ragazzi che si iscriveranno all’università, solitamente “di buona famiglia” e WASP.↩

- [5]Loop è il termine usato per definire il centro storico del distretto finanziario di Chicago.↩

- [6]Routledge (op. cit.)↩

- [7]Sicuramente la somiglianza con termini già diffusi come preppie e yippie favorì l’affermazione di yuppie, anche perché consentiva agli autori di “giocare” con le similitudini, come appunto nel titolo del libro. Nel 1983 il colonnista Bob Greene aveva infatti pubblicato un articolo su un gruppo di networking aziendale fondato da Jerry Rubin, cofondatore ed ex leader del movimento giovanile radicale YIP (Youth International Party, uno “yippie” quindi): un’icona della controcultura degli anni ’60 diventato però un imprenditore di successo. Nel gruppo, che si incontrava alla discoteca Studio 54 di Manhattan, i membri scherzavano sul fatto che Jerry Rubin fosse passato «dall’essere yippie all’essere yuppie» e Green intitolò il suo articolo proprio “From Yippie to Yuppie”.↩

- [8]“The Year of the Yuppie” in Newsweek, 31 dicembre 1984. Pag. 14.↩

- [9]Saphiro, Walter “The Birth and — Maybe — Death of Yuppiedom” in Time, 8 aprile 1991.↩

- [10]Gordinier, Jeff. “The Return of the Yuppie”. Details, 2010.↩

- “yuppie” in Vocabolario online, Treccani. Web.

- Ayto, John Movers and shakers : a chronology of words that shaped our age. Oxford University Press, 2006. Pag. 225 .

- Sirota, David. Back to our future. Random, 2011. Pagg. 14-17.

- Dalzell, Tom (a cura di -) The Routledge Dictionary of Modern American Slang and Unconventional English. Routledge, 2018. Pag. 202.

- “Nuove modalità del dandy gli yuppies” Università degli Studi di Roma La Sapienza, su Docsity.

Immagine in alto: dalla locandina del film italiano Yuppies 2 (1986).

(anche –orama, –arama) suffisso utilizzato nella formazione di sostantivi riferita a qualcosa che deve “essere visto”; originariamente –orama, dal greco ὅραμα (horama), “vista”, ma estrapolato nell’Ottocento dalla parola panorama, coniata nel 1789 dall’artista irlandese Robert Barker con il significato di “vista completa” (dal greco pan, “tutto” + horama, “vista”), per indicare un dipinto raffigurante una veduta ampia, omnicomprensiva.

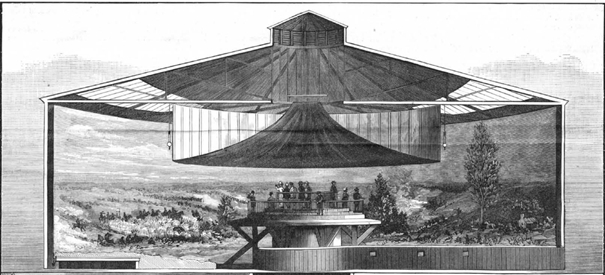

“Panorama” di Robert Barker, 1806.

L’evoluzione del panorama furono i dipinti pensati per occupare le pareti di stanze o padiglioni circolari, anche a 360°, che “avvolgevano” lo spettatore dando l’impressione di trovarsi al centro della scena: queste installazioni, che divennero molto popolari come forma di intrattenimento di massa, erano chiamate anche ciclorama (o cyclorama, att. 1840) e cosmorama (o kosmorama).

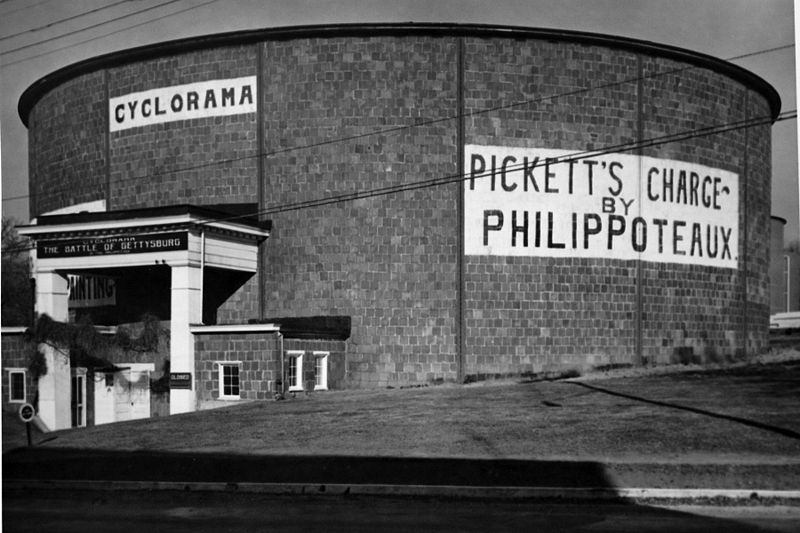

Padiglione del “cyclorama” della battaglia di Gettysburg, realizzato a Brooklyn nel 1886.

Edificio del padiglione “cyclorama” a Gettysburg (Gettysburg National Military Park).

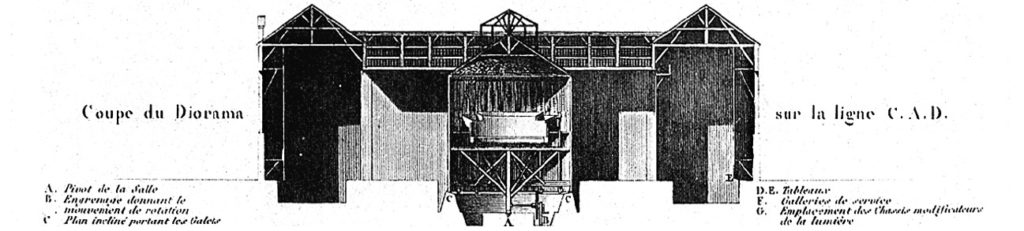

Nel 1822 i francesi Louis Daguerre e Charles–Marie Bouton realizzarono a Parigi una evoluzione del “panorama” pittorico, consistente in un teatro semicircolare entro cui erano mostrati grandi pannelli con raffigurazioni di paesaggi, monumenti ed eventi storici, che cambiavano grazie a un gioco di proiezioni dando una esperienza molto più immersiva della tela piana. Gli artisti chiamarono l’installazione diorama (dal greco dia, “attraverso” + horama: “vedere attraverso”) sul modello di panorama, coniando così un nuovo termine. Questo tipo di attrazione era noto anche come “polyorama panottico” ed è considerata antesignana della sala cinematografica.

Il “Diorama” di Daguerre, sezione.

Nel 1823 il termine diorama è attestato anche in lingua inglese e in seguito subirà un mutamento di significato: almeno dal 1902 è utilizzato infatti per indicare una riproduzione tridimensionale in miniatura di una scena, ad esempio nell’ambito del modellismo:

“Diorama” ferroviario, nel senso moderno del termine (Daren Bockman/Unsplash)

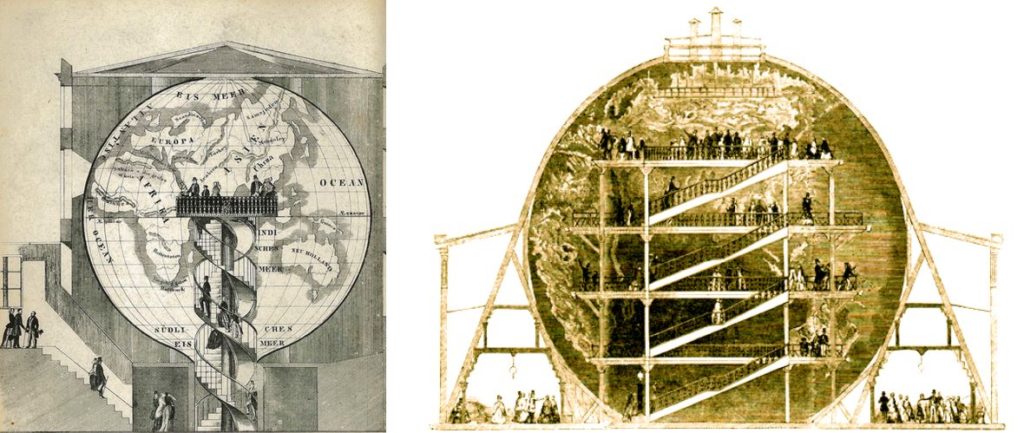

Sullo stesso principio del ciclorama fu aperto nel 1926, sempre a Parigi, il primo georama (da geo, “Terra”), un grande mappamondo concavo destinato ad essere visto dall’interno: i continenti erano rappresentati in scala 1/1 000 000 sulla superficie interna di un padiglione sferico sito in boulevard des Capucines. Altre attrazioni di questo tipo furono costruite a Parigi e dintorni durante il XIX secolo e un georama, noto come “Great Globe”, fu realizzato anche Londra nel 1851.

Georama di Parigi (a sinistra, 1926) e il “Great Globe” di Londra (a destra, 1851).

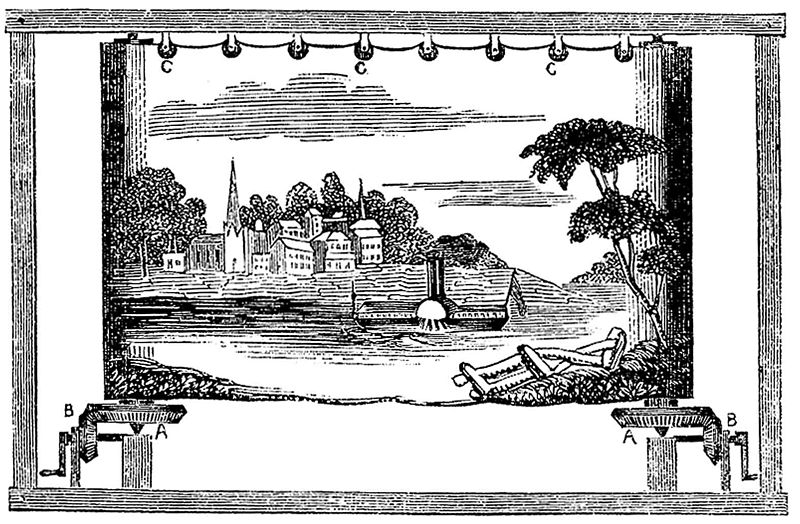

Nel 1824 comparve il termine myriorama per il cosiddetto “panorama mobile”, un giocattolo o attrazione nel quale una immagine panoramica continua era stampata su un nastro trascinato meccanicamente.

“Panorama mobile” di John Banvad (da Scientific American, Vol. 4 n. 13 del 16 dicembre 1848).

—rama

Per meglio adattarsi ad una maggiore varietà di parole, il suffisso –orama diventa –rama (di fronte a una radice che termina con una vocale) o –arama (radice che termina con “r”). Nell’Ottocento secolo il suffisso –rama divenne “di moda” e fu spesso utilizzato, anche senza un reale significato, per formare “parole occasionali” (nonce–words, che non entrano cioè in modo stabile nel lessico) che pongono l’accento sulla spettacolarità o la dimensione sostanziale di una cosa. Fu tanto in voga che verso l’inizio del XIX i giovani francesi si dilettavano nel parler en rama, un linguaggio ludico che consiste nell’aggiungere il suffisso –rama a ogni parola. Tra i cultori del parler en rama c’era Honoré de Balzac (1799 — 1850) che si divertiva a farlo anche in pubblico: nel suo romanzo Papà Goriot (1834) i pensionati di “Casa Vauquer” dicono talvolta “santérama” per dire santé (salute), “froidorama” per froid (freddo), chiamano Goriot “Goriorama” e così via.

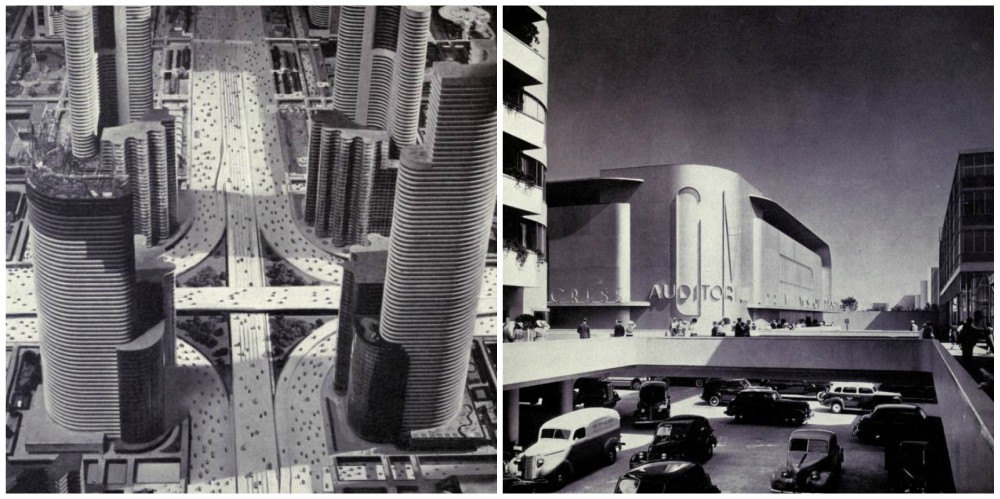

“Futurama”, New York World’s Fair 1939. A sinistra: plastico, a destra: un incrocio a grandezza naturale.

Nel 1939, all’esposizione internazionale (World’s Fair) di New York, viene presentata la “città del futuro” in una mostra intitolata “Futurama“, cioè il “futuro da vedere” che includeva — manco a dirlo — “diorami” in scala ridotta e in grandezza naturale. Il padiglione, sponsorizzato da General Motors, mostrava un possibile modello di città vent’anni nel futuro (1959 – 60) e includeva autostrade automatizzate e vasti sobborghi. Forse proprio la mostra “Futurama” contribuì a far si che il suffisso “–rama” fosse in seguito percepito come moderno, futuristico e divertente. Nella seconda metà del Novecento e in particolare negli U.S.A., il suffisso si rivelò molto prolifico nella formazione di neologismi legati alla cultura di massa, soprattutto nomi commerciali e parole gergali. Solitamente è utilizzato senza tratto d’unione, come in panorama, ma talvolta è utilizzata la ifenazione unicamente per ragioni estetiche e/o per attirare maggiormente l’attenzione sulla parola. In inglese sono diffuse anche le grafie con doppia ifenazione –o–rama e –a–rama (es. spin–o–rama, car–a–rama) o con apostrofi ‘o’rama.

Alcuni esempi:

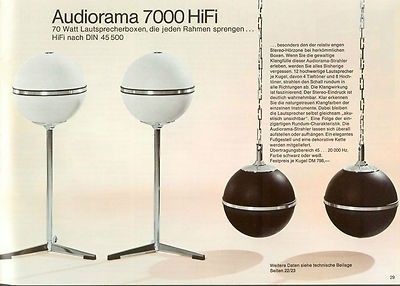

Diffusori hi-fi Grundig Audiorama, anni ’70.

- Audiorama: modello di diffusori hi–fi sferici prodotti dall’azienda tedesca Grundig negli anni ’70; è anche un nome molto utilizzato da negozi di hi–fi e assimilabili.

- autorama: in inglese USA, salone dell’automobile. Il Detroit Autorama è un salone delle auto preparate e hot rod che si tiene a Detroit dal 1953.

- Bananarama: gruppo femminile pop rock / dance britannico in attività dal 1981

- Cararama: storico fabbricante di automodelli di Oxford (UK).

- ciclorama o cyclorama: immagine panoramica a 360°, padiglione per immagine panoramica.

- cityrama: visita turistica di una città (spec. in autobus). Negli anni ’50 l’operatore turistico parigino Groupe Cityrama commissionò al carrozziere Currus alcuni autobus panoramici per un servizio di sightseeing tour: tali autobus, costruiti su base dell’autocarro Citroën U55, furono chiamati “Currus Cityrama”.

- Cinerama: formato cinematografico per schermi curvi di grandi dimensioni brevettato nel 1946 da Fred Waller.

- Colorama: (USA, 1965) nome commerciale di un tipo di cine–jukebox a proiettore (antesignano dei video–jubox); costruito dalla Ottico Meccanica Italiana e noto in Europa come “Cinebox”.

- cosmorama o kosmorama: sinonimo di ciclorama.

- diorama: (dal greco dia, “attraverso” + horama: “vedere attraverso”) può significare:

- dispositivo per mostrare immagini statiche o in movimento; termine coniato dagli artisti francesi Daguerre e Bouton nel 1822 per una installazione a Parigi.

- dal 1902, miniatura, plastico.

- georama: (1923) globo terrestre concavo e molto grande, destinato ad essere visto dall’interno.

- Fish–a–rama: evento/raduno tenuto a Northwood (Wisconsin) dal 1964 per l’apertura della stagione di pesca. Con il tempo si evolvette in un festival autunnale della bistecca, e fu rinominato Beef–o–rama.

- Fotorama: casa cinematografica danese esistita dal 1908 al 1940.

- Futurama: serie televisiva comico–fantascientifica a cartoni animati creata da Matt Groening e David X. Cohen, prodotta inizialmente tra il 1999 e il 2003 per la Fox e ambientata in un futuro improbabile e demenziale. In realtà il nome era già stato coniato nel 1939 per una mostra sulla “città del futuro” durante l’esposizione internazionale di New York.

- myriorama: panorama mobile.

- panorama: (dal greco pan, “tutto” + horama, “vista”) dipinto o fotografia che mostra una veduta ampia, ad esempio da una altura; termine coniato nel 1789 dall’artista irlandese Robert Barker.

- polyorama: sinonimo di diorama (1)

- pyjamarama: (inglese) festa in pigiama, “pigiama–party” (da pyjama, inglese per “pigiama”). “Pyjamarama” è anche il nome di un celebre videogioco del 1984 per ZX Spectrum, Amstrad CPC e Commodore 64.

- scoutorama o scout–o–rama: nome utilizzato per vari raduni scoutistici o da siti internet dedicati (es. scoutorama.org è il portale della Association des Guides et Scouts d’Europe).

- spin–o–rama: manovra diversiva del gioco del basket che prevede una rotazione (spin) di 360° del giocatore mantenendo il controllo della palla.

- swaporama: mercatino dell’usato (flea market), da swap, “scambio”.

- whinge–o–rama: termine coniato nel 2016 dal politico e giornalista britannico Boris Johnson in riferimento alla — secondo lui — dilagante tendenza a “lagnarsi” tra i politici europei (da whing: piagnisteo, lagna in inglese britannico).

- “–rama” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web

- “panorama” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web

- “panorama” in Pianigiani, Ottorino Vocabolario etimologico della lingua italiana. Roma: 1907.

- “diorama” in Pianigiani, Ottorino Vocabolario etimologico della lingua italiana. Roma: 1907.

- “diorama” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web

- Corredo (PDF) “Il diorama di Daguerre” in Mediastudies. Web.

- “cyclorama” in Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. Web

- Albini, Paolo “Gerghi“. 8 agosto 2000. Web.

- “o–rama” in The Free Dictionary. Farlex. Web.

- “spin–o–rama” in Sporting Charts. Web.

- Harvey, Susam “Whinge–o–rama” in The Virtual Linguist. 11 Nov. 2016.